现代社会是一个去魅后的理性世界,上帝的神圣性根基也无处可存。他从亚洲自身内部视角出发,反思现代性造成的环境危机,新书继承了马克斯·韦伯对亚洲研究的遗产。通过将马克思主义等意识形态也纳入到超越性范畴,他将宗教与意识形态作为传统与现代社会在意义获取上的对应,进而将可持续性提升到相同高度。经由亚洲传统与可持续性之间关系的勾连,努力探寻一条人与自然的和谐共存之道。在本次研讨会中,杜赞奇教授将向我们展示:亚洲传统如何通过"流动的历史",为冰冷的现代世界,也为人类整体重赋一种意义。

以下为大学问特约记者郑伟参考照原著对杜赞奇两场讲座发言内容的精编:

今天,对于全球现代性的批判早已滥觞,就连批判本身都成了国家现代化的一种范式。假若后来崛起之国家,尤其是中国和印度,都去步西方式发展之路的后尘,追逐与其相仿的生产、消费水平与模式,地球将无法承载此般重负,环境也必遭破坏;届时,所有的生命形态,我们人类也不例外,将受到严重威胁,乃至灭顶之灾。

事实上,大部分环境科学家都认为,我们已经生活在一个人类世(Anthropocene[1])阶段,人类活动对于环境的影响、对于地球命运的塑造,已远远超越了其他任何力量,这是一个特属于人类的时代。

一个世纪前,社会学奠基人之一的马克斯·韦伯(Max Weber)就在不断追问西方资本主义的起源,并试图通过对世界不同文明的解读来探寻此一起源的特殊性。不经意间,韦伯为我们展现了东亚世界的内部特质,这些缺乏理性的亚洲传统虽然没有直接导出资本主义,但韦伯仍然肯定了其对于人类文明的价值。从历史社会学的角度出发,我们再度叩问亚洲传统,在现代化的今天,能够为现代化提供一种替代方法或资源呢?韦伯的遗产,我们又该去如何继承呢?

为此,我的第一个目标是改变我们过去理解历史的方式,过去的"历史",一般被理解为国家的现代史,现在我想给大家介绍一种世界的流动的历史(circulatory histories of the world)。之所以将circulatory histories翻译成"流动的历史",而非"循环的历史",是因为我想借此概念表明"历史"不仅会流转回来,同时在这个过程中"历史"也在不断传播、逐渐演变。

1、流动的历史Circulatory histories

历史具有流动性。我试图用流动的历史取代线性的国家史、世界史乃至文明史。下面是一个案例:

在柬埔寨,为了呼吁保护PreyLang森林,当地人进行大规模的游行示威,这些抗议者自称为柬埔寨的"阿凡达人"。众所周知,"化身(Avatar)"本是一个古老的印度佛教中的观点,而经由好莱坞制作的同名影片更是风靡了全球,而当地人又自称为"阿凡达人",来以此将其矛头指向环境保护。从Avatar一词来看,在历史的流动之中,其背后意义的变迁与重组,当回到起源的地域后,又被赋予了更多维度的意义。

自称为柬埔寨“阿凡达人”的抗议者 呼吁政府保护PreyLang森林 作者供图

历史不仅仅由事件构成,也同样包括着叙述。一种世界史是以事件为中心,事件具有放射性,它不断的爆发,到处可能产生你意想不到的后果。事件的影响会跨越时空两轴,例如,大规模战争无疑会对商品价格,乃至其他地域政治联盟的政治结构产生深远影响。另外一种世界史是以叙述为中心,是关于历史的叙述,它在时间范畴内到处传播,经由网络,不断塑造或重塑它们的影响。

从上面的个案我们可以看到,再度回到"事件"的"叙述"会在流动过程中附加的不同含义或发生根本变质。这些诸如争论、变异、叙述的重定向等的产生,是由于个体在相同或不同地域的差异,基于"事件"而产生的不同经历。这样的一种互动形式下的流动,才能反映一种真实的历史,而非是一种直线的、进化的历史。

历史是全球性的,同时也应该作为人类共同的遗产。如果历史本身是流动的,那么历史的记述与阐释,又如何能作为一个民族-国家政权的根据呢?

2、人类世的流动与超越Circulation & Transcendence in the Anthropocene

让我们把视线回转,看一下民族-国家之前的情况是如何的呢?我的家乡阿萨姆邦靠近中国云南,这里曾建有一个独立的小王国--大理。在蒙古征服之后,大理才真正进入中国的版图。在征服之中,此地生活的族群不断迁徙,产生了不同的历史。在这里面,有一支Ahoms人,他们抵抗过蒙古人,后来也抵抗过英国人,但他们以后逐渐向南迁徙,进入到阿萨姆邦。这种叙述的历史是人民根据自己对事件的不同的经验来构筑起来,因此有不同的叙述。在近代以来,特别在启蒙运动以来,主权成为了历史舞台的重要角色,而对于主权历史的叙述,也是一种以人为中心的叙述的一部分。在这套全新的直线性的叙述中,有着两个基本要素。

首先,历史具有流动性。从19世纪以来,世界中的诸多现象都具有流动性,举例来说,如历史和增长的价值;儿童和处罚的标准等。详细言之,过去对于儿童的定义,我们大致将不用劳作、年龄较小(多为五六岁)的称为儿童,但稍微年长参加劳作之后,便一般不再称其为儿童了;在今天,经由法律体系的制订,将成年人的法定年龄规定为18周岁(不同国家有具体差异),表明了这样一种在历史维度上"标准"的流动性--从中,我们可以一窥全球化的观点对于国家造成的深层影响。

民族国家其实就是从流动的历史中产生的,但是它要拒绝产生过程的多样性,要把这个多样性的叙述转变它一个单一性的叙述。它的起源,以欧洲来说,主要是在神圣罗马帝国这个时期形成的。在基督教的神圣罗马帝国时期,其实是一个帝国的无政府状态,里面出现了很多竞争性的一些主体。这些分立的主体都要追求自己的真实性,就是主权的基本概念。在这个意义上,这个新生物就为后来资本主义的扩张提供了一个模型:一个是政治性的主权,一个是资本主义的框架,二者密切联系在一起。

其次,历史具有超越性。道德权威往往具有超越性来源,它又分为两种类型:一种来自宗教,如上帝、天这些观念;一种来自意识形态,比如说马克思主义、乌托邦的想象等。这两种超越性的资源,都有助于帮助管理和控制社会。但这两者有一种对立色彩:在传统社会中,流动的历史背后有一个自然,它跟宇宙论、超越性是一体的;但是现代社会中,自然已经被去魅化了,与超越性脱了钩,成为了孤魂野鬼,可以被肆意践踏了。

上文提及我们正生活在人类世阶段,人类力量正如吞噬的猛兽般改造着自然。在这种前提下来讨论拯救世界就更为迫切,但这并不是从传统社会中宗教的角度出发,而是要求人类从现代社会出发,必须采取更多实质性的行动。地球的可持续发展应该成为我们这个时代的超越性目标!

3、作为全球理想的可持续性Sustainability as Planetary Ideal

那么,我们怎样将可持续发展提升到一种超越性理想的高度呢?

当今,保护自然环境的最大障碍在于国家领导人不肯牺牲国家发展的利益,也有不可控的资本主义消费对自然造成的掠夺。要想解决这些问题,我们首先得从政治角度入手,通过政治决策改变经济措施,改变自身的发展观念,将过去对自然的掠夺看成是国家进步的必然需求转变到全人类必须采取行动保护地球的共识之上。这是人类必须整体正视的问题,每一个主权国家都不得不去与其他主权国家、跨国性组织来分享它的主权,不能把主权单限制在民族-国家的这个范围之内了。

在《京都议定书》制订过程中,日本前首席气候谈判代表西村六善建议各国政府应设置一个全球范畴内共同拥有的"碳预算"上限(2010年至2050年排放总量为6600亿吨二氧化碳);这个计划针对不同国家而设置定额的排放值。发展中国家如要继续高耗能发展,可以通过购买其他国家的碳排放指标,进而从总量上进行全球性的排放控制。这是一个双赢的计划,但在实际的施行上却是困难重重。尽管环保主义者获得了全球性的广泛支持,然西村的计划总是遭遇从发达国家到发展中国家的各种推辞。(中国以美国未曾先行制订政策为由拒绝主动减排的态度,以及对于西方国家在历史上的排放积累问题的纠缠等,使得整个计划几乎陷入一种推诿责任的恶性循环中)。但在2014年底,中美两国就二氧化碳减排事宜签署的《中美气候变化联合声明》,还是具有里程碑意义的(虽然很小,可能也只是形式上的)。

要实现这样的一种结果,毫无疑问最核心的是需要跨国的市民社会与弱势群体的结合,通过非政府组织、准政府机构、公私倡议等,甚至是运用葛兰西(Antonio Gramsci)"阵地战"的方式,在不同地方发动一个又一个的反霸权运动。

4、可持续性与亚洲传统 Sustainability and Asian Traditions

可持续发展当然是一个全球性的问题,我们应该将地球的利益放在首位!近年来,政府间气候变化专门委员会(IPCC),生态旅游等也逐渐活跃起来。诸多运动都借鉴非现代,尤其是亚洲的传统,例如舒马赫的《小的就是美好的》一书(Schumacher,E.F,Small is beautiful,1973)带来的社会影响;深生态学(Deep Ecology)、佛教经济学、道教宇宙观、动物伦理学、生态女性主义等思想的兴起,已经建立起提升,乃至神圣化自然的可能性。

在中国,传统宇宙观认为自然代表着万物的博大精深,作为个体必须去探寻天道,实现天人合一。在印度,大多数印度教流派认为,社会、道德的秩序是与自然秩序息息相关的,它们可以被看成是同一内在秩序的不同反映。

这些亚洲传统的宇宙观都是缺乏实践性层面的含义的,这不同近代西方的思想,特别是基督教思想核心的二元论思想,包括人与自然,自我与他者等。二元论思想是现代资本主义征服自然的认识论和本体论;当然,也存在诸如过程哲学等不同的思想,但过程哲学的基础,依然是来自于亚洲传统。

5、景观的神圣化 Sacralization of Landscape

在亚洲许多地区,如中国云南,很多环保组织正通过神圣化自然来抵制开发或工业化渗入。道教、万物有灵论、佛教、基督教、印度教等亚洲传统宗教,都被用来神圣化社区的资源,通过将自然的森林,水域等神圣化,坚决制止环境污染。

第三届中国道教生态保护论坛在江苏句容举行 作者供图

在印度,景观里的山脉、河流、森林和村庄弥漫着诸多神灵、英雄的影子,并有着相关系列的专业作品。在上世纪八九十年代,柬埔寨和泰国的林中圣僧领导了一场草根运动,僧侣们将僧袍披挂在树上,通过一些仪式,赋予其以神圣性,来阻止大规模的森林砍伐;并建立起相应的培训机构,试图探寻出对抗森林砍伐的新措施。

在中国,注册与非注册的非政府环保组织已经有8000多家,大部分洋溢着某种精神生态学的色彩。最有趣的如中国道教协会(CDA)和全球宗教与环境保护的全球非政府组织联盟(ARC)的合作,共同打造"绿色的道教"。中国道教协会自90年代中期以来,重制本身作为致力于保护自然环境,促进环境道德,目标为与历史上道教自然的神圣化相配的宗教协会,而老子在这个过程中逐渐演变成了"生态保护神"。

6、神圣共同体和法律秩序 Sacred Common sand the Legal Order

地方共同体在对抗环境破坏、维护自身生计需要时的这种神圣化对策,已经被不同的国家和全球机构所逐渐了解与认可,并在立法与政治层面得到了肯定的回应。

例如,2013年印度最高法院的决议承认了奥里萨邦Kondhs部落圣地的重要性,并禁止对其圣地的铝土矿进行开采,以保护他们的生计与宗教。至于早在1973年便开始的"抱树运动"(Chipko,妇女保护喜马拉雅山区的树木)等,也一直是环保行动的先锋。在这期间,印度涌现出了一大批新的环保领袖。

上世纪90年代末,纳尔马达反水坝组织的领导人与来自巴西、西班牙、美国等反水坝组织、环境组织等成功地创建世界水坝委员会(WCD),在纳尔逊·曼德拉(在世界银行的支持下)的领导下,创建出一套全球适用的在建坝中有关环境、生计、透明度和社区赋权等的程序。这套程序为以后在此领域的抗争者提供了坚实的依据,如湄公河流域反坝的激进主义者,依然坚持着这些标准。

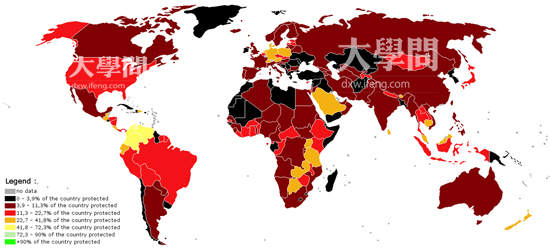

这份世界地图显示着每个国家自然文化保护区面积占其国土面积的比例,颜色随比例的降低而变深 图片来源:维基百科

最后,在立法方面也有着较为显著的成果,世界上有超过160,000个"保护区"(国内和国际),包括近1000处的世界自然和文化遗产,覆盖着超过12%的陆地面积--这些是"人类的共同遗产"。相关研究已经表明,这些"保护区"在减少森林砍伐、保护物种多样性和水土保持等方面产生了可观的影响。

这些神圣共同体与法律秩序都是神圣不可侵犯的。

嘉宾回应:

汪晖(清华大学中文系、历史系教授):

在哥本哈根谈判时期,各国对于碳排放的历史追溯问题,又重新成为了争吵的焦点,而这也是气候谈判僵死的症结所在。虽然会后一些印度官员表态支持中国的做法,但环境问题不同于外交,它拥有大量的国际性社会组织,而且环境运动的原理也与民族-国家有着较大差异。如何能够从环境问题通向民族-国家,还需要搭建起一个中介。

此外,环境问题的解决需要从当代资本主义内部寻找解决措施。在金融化的现代社会中,资本运作可以迅速改变社会的既有结构,使社会发生剧烈变迁,如果不对其进行控制,那么将导致彻底的悲观。技术化是一把双刃剑,它既可以帮助环保主义者获得更便捷的工具,又可以与金融化合作,从而引起更大的灾难。我们应该打破传统的人文社会科学的结构,扩展视野,对于自然科学的技术进步,应该有一个更宽广的了解、协作机制,避免社会发生过于猛烈的变迁,这都值得我们反思。

赵汀阳(中国社会科学院哲学研究所研究员):

今天的世界依然是一个西方话语权主导下的世界,故而,真正的世界史并没有开始,教科书上的是伪造的,只不过是欧洲的侵略史、统治史,而真正的世界史应该属于全体人类所共享的。

至于环境保护,我同意杜教授的态度,保护自然是每个人都应该去做的。但是,我们也要关注贫困问题的解决。按照西方话语的想象,西方国家有着美丽的自然环境,拥有着民主与财富;而第三世界虽然也可以有美丽的自然环境,但最好没有民主与财富。这样的一种强烈带有霸权色彩的分配是不会让人所满意的。

至于未来什么是最危险的,杜教授认为最危险的是自然环境的危机,在此点上我认为值得商榷。今天,现代社会正在生发出一种新型的权力,即系统化的权力,这种权力不是来自传统的国家与政府,而是来自全球资本与高新技术的结合。它们以网络的方式统治全世界,迄今已经部分实现了此目标。可能眼下更多的触动的是经济的问题,而一旦完成对世界服务的全面供给之后,服务(Service)就会获得力量(power)。在这种网络统治下的个体,无法脱离服务的束缚,届时服务必然会要求更多的政治权力,而奠基在此基础上的制度一定是专制的。西方社会虽然标榜民主,但其企业则是专制的,这种系统化权力成长起来之后,那么世界的前景我们也就可以展望了!我之前所一直提及的"天下"体系,就是为了防止这种可怕前景的。

注释1:Anthropocene,该概念是由大气化学家诺贝尔奖得主P. J. Crutzen与生态学家E. F. Stoermer于2000年首次正式提出,他们认为:自1784年瓦特发明蒸汽机以来,人类的作用越来越成为一个重要的地质营力;提出全新世已经结束,当今的地球已进入一个人类主导的新的地球地质时代——人类世。2002年Crutzen在《自然》杂志上继续发表他的"人类世"观点后,这个概念即被学术界接受,开始成为科学媒体中的常见词。——摘自“关于人类世问题研究的讨论”,《地球科学进展》,2014年第5期。

特约记者郑伟系中国农业大学社会学系博士生;

责任编辑:孔德继 kongdj@ifeng.com