一、引言

1、非典和中国健康状况

2003年"非典"疫情之后,中国的公共卫生体系所暴露的问题在国内外引起了高度关注。美国《纽约时报》当时的一篇评论文章甚至将中国处理"非典"危机的情形和前苏联应对切尔诺贝利事故"的摸索相提并论("Diagnosing SARS in China",2003年)。还有文章描述说:"中国的公共卫生系统处于崩溃边缘。卫生条件极差,医院没有能力处理基本的感染控制"("Opinion: The Cost of SARS",2003年)。中国的医疗卫生体系曾经在国际上有很高的评价。这一事件引发了中国政府和领导人对医疗卫生体系存在的严重问题的关注和反思。

新中国建立之前,由于战争、饥饿和疾病等的长期困扰,中国的人均预期寿命只有35岁左右。建国初期的医疗卫生制度,与当时的经济社会背景紧密结合。党和政府制定了"面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合"的卫生工作方针。在城市,以国有企事业单位为载体,建立了覆盖全体职工和家属的劳保医疗和公费医疗制度;在农村,建立了以人民公社为基础的合作医疗和赤脚医生制度。国家从无到有建立了覆盖城乡的医疗服务机构网络,医生是事业单位工作人员,药品由医药企业计划生产和配送,医院实行收支两条线的财务管理制度,由财政进行全额拨款。农村赤脚医生亦农亦医,生活开支主要由集体经济负担。国家还经常开展群众性的爱国卫生运行,进行健康教育、环境治理、移风易俗。这是一种同计划经济体制相适应的、公平性较好、成本和保障水平较低的制度。到1980年,中国的人均预期寿命增加到了67岁,达到中等发达国家水平。中国在农村解决基本医疗卫生服务的经验,受到联合国和世界卫生组织的高度称赞。

1980年代以来,随着经济改革的深入,政府突然退出了以往在卫生事业发展中的主导角色,医疗卫生体系出现了两个明显的变化,一是医疗保障覆盖的下降,二是医疗服务机构的逐利性增加。一方面,随着国有企业改革和农村土地制度的变化,人民公社和许多国有企业解散,原有的医疗保障制度不能再发挥作用。这些问题到上世纪末、本世纪初达到了顶点,特别是出现下岗工人,农民和普通百姓,生一场病就要消耗一个家庭甚至家族多年的积蓄的状况,造成巨大的社会问题。到2002年,45%的城镇居民和79%的农村人口没有任何医疗保险(卫生统计信息中心,2004)。另一方面,随着经济发展,医疗服务供不应求的矛盾逐步凸显。各行各业收入增加,医务人员收入相对偏低,不能体现技术劳务的价值。为此,卫生部门逐步对医院实行了放权让利、允许创收、收入留用的政策,这些政策在开始的时候是可以有效调动医生的积极性,也改善了医生的待遇。但是随着政府对医疗机构投入越来越少,医生利用自身技术优势创收赢利的动机越来越强,尤其是在"医药补医"机制下,医院收益更多依赖于药品收入,过度医疗逐步严重、药品流通环节费用不断膨胀、医疗费用迅速增加、群众负担迅速加重。到2003年,中国的人均预期寿命虽然达到72岁,但比1980年只增加了5岁。而在同一时期,邻国等很多其他国家的健康状况改善情况都比中国好(见表一)。新世纪以来,"看病贵、看病难"问题已经成为社会最为关注的焦点之一。

2、中国新医改出台

2003年"非典"之后,中共中央提出了科学发展观的指导思想,组织力量对医疗卫生改革进行研究,并陆续出台了一系列改革措施,被统称为"新医改"。新医改体现了中国从集中经济建设,开始重视社会建设。十七大报告强调"必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会"(胡锦涛,2007)。

但是关于如何向全民提供安全、有效、方便、廉价的医疗服务,仍然存在争议。争议的一个焦点是医疗卫生体系的市场化程度。一种观点认为,应该使医疗卫生体系进一步私有化,政府应该减少在医疗卫生领域的职能,尤其是在举办医疗机构上的职能。另一种观点认为,由于医疗卫生产品和行业的特性,尤其是其作为公共福利的一部分,政府应该在该领域发挥应有的监督管理、筹资和服务提供职能。

这场争论的一个里程碑是在2006年10月23日中共中央政治局集体学习结束后,胡锦涛总书记所作的讲话,为新医改确定了基调(胡锦涛,2006)。党的十七大报告强调了坚持公共医疗卫生的公益性质,强化政府责任和投入的改革原则(胡锦涛,2007)。2007年3月,国务院医改协调领导小组委托六家(后来增加到八家)国内外机构设计医改方案。2008年9月,国务院审议医改协调领导小组统筹的新医改方案,并于当年10月在国家发改委网站公开征求意见("三年磨一剑",2009)。2009年4月,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的决定》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案 (2009-2011)》(中共中央,2009;"国务院关于印发",2009)出台,标志着新医改正式拉开帷幕。

二、中国新医改和阶段性成效

1、中国新医改基本框架

新医改的总体目标是建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务(中共中央,2009)。基本医疗卫生制度包括医药卫生四大体系的建设:公共卫生体系,医疗服务体系,医疗保障体系以及药品保障供应体系,是一个综合、配套的社会系统工程。(1)公共卫生服务体系,承担预防保健、健康教育、传染病控制、妇幼健康等工作,实现预防为主、"平时少生病"。(2)医疗服务体系,就是在城市基层各级各类医院形成结构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序、覆盖城乡的格局,使百姓"有病看得上"。(3)医疗保障体系,即通过国家、集体、个人共同筹集资金,分散医疗风险,共同支付医疗费用,降低个人承担的医疗支出。(4)药品保障供应体系,即规范药品生产流通规范药品生产流通,控制药品成本和流通费用,降低药品的支出。同时,还要建立协调统一的医药卫生管理体系、规范高效的运行机制、科学合理的医药价格形成机制,以及人才保障机制、信息系统和法律制度。总之,新医改着眼于以尽可能低的成本公平地维护全民健康。

改革将分阶段实施:第一阶段,从2009年到2011年,通过全民覆盖基本医疗保障、建立基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、普及基本公共卫生服务和公立医院改革试点等工作,明显提高基本医疗卫生服务可及性,有效减轻居民就医费用负担,切实缓解"看病难、看病贵"问题;第二阶段,到2020年,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,人人享有基本医疗卫生服务,人民群众健康水平进一步提高。

第一阶段三年的五项重点改革针对中国医疗卫生体系的突出问题,尤其是"非典"以来所暴露的问题,是新医改的起步,其成效关系着新医改的推进和最终成功。

2、阶段性成效

经过三年改革,这五项工作虽然进度不一,但都有很大进展,新医改取得了阶段性成果。五个方面的进展和成效分别如下:

一是基本医疗保障制度基本实现全覆盖。

在新医改之前,基本医疗保障改革已经开始,1998年、2002年和2007年,中共中央、国务院先后出台了建立城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的决定(国务院, 1998; 中共中央, 2002; 国务院, 2007)。2009年开始的新医改,大力推进扩大这些基本医疗保障制度的覆盖人群。至今,三项基本医疗保障制度已经覆盖了12.7亿人。医疗保险覆盖率从2000年的15%左右提高到2010年底的近95%(陈竺,2011)。从国际经验看,中国用10年时间从一个只有少数人拥有医保的国家,基本实现了基本医疗保障的全民覆盖,这是一个历史性跨越。同时,医疗保险费的政府补贴和医疗费用的报销也逐步提高。城乡居民医疗保险的政府补贴从2008年的80元,提高到了2011年的200元(2012年将达到240元),住院报销比例也从50%上升到70%(国务院医改办,2012)。

虽然中国基本实现了基本医疗保险的全民覆盖,但是中国离实现真正高质量的"全民医保",还有很大距离。其中最大的一个挑战是医保制度的整合,包括三大医保制度的整合和同一制度不同地区之间的整合。分割的医保制度导致很多流动人口不能得到很好的保障。目前1.4亿流动人口中,虽然大部分已经参加了政府举办的社会医疗保险,但是只有4641万参加了城镇职工基本医疗保险("医保受阻",2012)。而且参保的流动人口如果离开参保的城市,就很难获得医疗报销。为了解决这些问题,有些城市开设了专门针对流动人口的医保项目;有的地方开始了医保"全国漫游"和"转移接续"等改革尝试。对于参加新农合的流动人口,在城市就医后的报销比较困难,因此有些地方的新农合管理部门在当地流出人口比较集中的城市,确定定点医院,以方便在城市工作的参保者的报销。另外,我国医疗不公平的问题本来就比较突出,近年来,城乡居民医保标准的差距仍在扩大,一些资源本来已经丰富地方还在继续扩张,大医院、名医院资源扩张和条件改善的速度要快于基层医疗机构。一些地方把器官移植也纳入医保,一些地方不经过转诊直接就可以去协和看病报销,这是世界上任何国家的公共医保都不允许的(李玲、江宇,2011)。

二是国家基本药物制度开始建立。

为了破除"以药养医"机制,缓解看病贵问题,新医改也要求改革药品流通和供应体制。改革前,医院可以从药品销售中获得15%的加成,而有些医生还能从医药企业获得药品销售额30%左右的回扣。这些导致医院和医生有多开药的动力。新医改目标通过建立基本药物制度,规范基层医疗机构的用药行为和控制医疗费用。国家制定了包括307种常见药品的基本药物目录,各省根据实际情况增加了300-500种左右的基本药物,形成了各省的基本药物目录。基本药物实行集中招标和"零差率"销售。

截至2011年底,基本药物已经在全部政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务机构开始使用。在基本药物政策执行到位的地区,基本药物价格一般下降30-40%。乡镇卫生院2009年门诊次均药费28.8元,2010年略降为28.7元;社区卫生服务机构的门诊次均药费2008年为63元,2010年下降为58.7元。说明基本药物制度在控制医药费上涨、减轻群众负担的作用逐渐显现。

当然,基本药物制度本身仍然还有很多问题有待解决。比如,有的基本药物在基本药物目录出台之前,进行了突击涨价,因此价格仍然很高。另外,基本药物制度最终并没有涉及药品生产和流通领域的监督和管理,而且基本药物只是在基层医疗机构普及,因此,目前药品费用仍然占医疗总费用的一半左右,仍然是医院收入的一个重要来源。为了控制过高的医疗费用,进一步加强对医药生产和流通领域的监督和管理,是下一步改革必须进行的工作。

三是基层医疗卫生服务体系得到完善。

除了提高医保覆盖率,改革还要求提高医疗服务能力,重新强调基层医疗服务机构的重要性。3年来,中央投资630多亿元,支持了3.3万所县级医院和城乡基层医疗卫生机构建设,主要是在农村和西部地区(国务院医改办,2012年)。各级政府也都进一步加大了资金投入。基层医疗卫生机构的硬件设施得到显著改善,群众对基层医疗卫生服务的利用明显增加。2010年,基层医疗卫生机构的门诊量达到了36.1亿人次,比2008年的29.6亿人次增加了21.96%;出院病人数从3594万人次增加到3962万人次,增加了10.24%(卫生部,2011),基层医疗卫生服务的可及性显著改善。

在五项重点工作中,基层医疗卫生体系改革所取得的成效是新医改三年最大的亮点。安徽省是首个全面推开以基本药物制度为突破口,统筹推进基层医疗卫生机构综合改革,从管理体制和人事、分配、药物、保障制度等方面,重塑基层医疗卫生机构运行机制和基层药品供应保障体系的基层综合医改的省份。2009年11月,安徽省在充分调研论证的基础上,结合本省实际,选择32个县(市、区)试点,推开基层医药卫生体制综合改革。2010年9月1日起,安徽省在全省108个县(区、市)的1868所政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革,取消药品加成,破除以药补医机制,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的充满活力的新体制机制。全省财政投入15亿元,彻底扭转了基层医疗卫生机构以药养医的机制,医务人员收入和药品完全脱钩,工资由基本工资和绩效工资组成,绩效工资在进行绩效考核的基础上发放。基本药物实行全省统一招标采购,实行量价挂钩,对中标企业实行单一货源承诺,提高了企业投标的积极性。同时,建立强有力的领导机制和工作推进机制,确保改革顺利进行,确保改革目标落实。安徽基层医药卫生体制综合改革实施后,基层医疗卫生机构次均门诊费下降16%,次均住院费下降20%,门诊人次上升21%。(李玲, 2012)

四是公立医院改革试点进行了一些初步探索。

解决看病贵看病难问题,关键需要解决公立医院扭曲的补偿机制,从而解决由其导致的逐利性问题。利益驱动机制导致药品和检查的过度使用。2009年全国输液用了104亿瓶,相当于13亿人口每个人输了8瓶液,远远高于国际上2.5-3.3瓶的水平(新闻1+1, 2011)。2010年,中国公立医院床位数占全国床位数的77%,诊疗人次占全国诊疗人次的92%,因此,公立医院的改革决定着新医改的成败。新医改以来,全国确定了17个公立医院改革试点城市,公立医院推出了一系列惠民便民政策和措施,广泛开展了预约挂号、节假日门诊、优质护理工程、推广临床路径、进行支付制度改革等措施。各个城市的做法有所不同,比如北京友谊医院的改革试点,通过增加政府补贴和提高诊疗费,实现药品"零差率"销售。总体而言,和基层医疗改革相似,破除"以药养医",扭转医院和医生的激励机制,是公立医院改革的核心任务。

虽然这些初步的改革试点已经产生了积极的成果,但改革并没有广泛实施。在新医改的同时,医院的住院和门诊费用仍然快速上升。以某县医院为例,医院收入从2008年的460万元上升到2010年2500万元,年增长134%。平均住院费用从741元上升到3068元,药品费用占总收入的比例从47%上升到62%。因此,公立医院改革仍然是医改"十二五规划"的首要任务之一。

五是基本公共卫生服务均等化正在加快推进。

自2003年以来,中国政府已经开始加强对公共卫生服务体系的建设。新医改以来,以基本公共卫生服务均等化为目标,进一步加大了对公共卫生服务的投入。2011年,政府投入人均25元公共卫生经费,比2009年的人均15元增加了67%。新医改以来,孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人体检人数分别达1614.3万人、8116.4万人、1.1亿人。针对一般社区居民和重点人群的10类基本公共卫生服务项目已经全面实施。近年来,儿童系统管理率、孕产妇系统管理率、住院分娩率、改水改厕受益率和慢性疾病系统管理率等公共卫生工作指标有了较大改善。

三、改革的意义和未来的挑战

1. 中国新医改的意义

在短短三年内,中国政府已经使医疗卫生制度发生了比较广泛的改变。中国政府的在政策上的执行能力,是中国过去三十多年改革和发展取得巨大成就的基础之一。这次新医改的推进,也得益于这一优势。但是这次新医改的内容和过程,所体现的意义,还不仅于此。这次新医改至少还体现了两个在制定社会政策方面的转折意义。第一是新医改的政府主导的原则,可以引领中国发展的新重点--社会建设的方向。第二是新医改政策制定过程中的创新,比如委托独立机构制定医改方案、向公众征求修改意见等,显示了中国公共决策的创新和在公开民主决策方面的努力。

致力于建设一个人民健康的社会,体现了中国在发展观上的根本改变。在"非典"之前,经济增长和私有化仍然是改革的主题,但是"非典"之后,政府也开始重新检查在社会建设领域的问题,包括医疗卫生。温家宝同志曾在《求是》杂志撰文说,是"非典"让党和政府认识到"必须统筹经济社会发展,加快解决经济社会发展"一条腿长、一条腿短"的问题"(温家宝,2010)。比较十六大报告和十七大报告的措辞,也能从中看到这一变化。"非典"爆发前,2002年的十六大报告虽然也提出了建设小康社会的长期目标,但是改革和发展的核心工作仍然是建设"更加开放的经济体系"(江泽民,2002),医疗卫生和其他社会领域的改革仍然是经济改革的配套工作。而2007年的十七大报告,社会建设以"加快推进以改善民生为重点的社会建设"为题,作为和经济、文化和政治建设并列的单独一章得以阐述。十七大报告确定了社会建设五个领域的目标:学有所教、劳有所得、住有所居、老有所养和病有所医(胡锦涛,2007)。致力于推动社会建设,可以看作是新中国可能迎来的第三次重大转型。第一次转型是1950年代的社会主义改造,第二次转型是1978年开始的改革开放和市场化建设。随着领导团体的更迭,"非典"之后对社会建设的重视,可能预示着中国的第三次转型。

新医改开创了社会建设领域的基本制度建设。新医改方案提出的"基本医疗卫生制度"是我国社会建设领域提出的第一个"基本制度",这是改革开放30年之后,第一次把民生建设也提到"基本制度"的高度,对于今后解决其他民生问题,具有引领的意义。

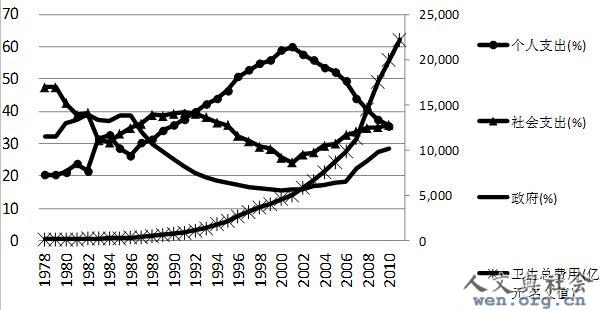

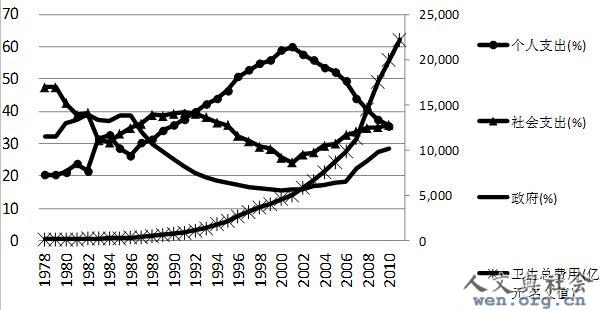

此外,新医改标志着政府在提供公共品方面的角色的一个重大转变。在2009年,国务院总理温家宝承诺政府将新增8500亿人民币用于医改,政府承担责任,增加投入是三年医改取得阶段性成果的重要原因(李玲、陈秋霖,2012)。从2000年到2010年,政府投入占卫生总费用的比例从16%上升到29%,而个人支出的比例从60%下降到36%,降低了个人的医疗负担,使基本医疗卫生服务成为政府投入的基本的公共服务之一(见图1)。

新医改的第二个转折意义体现在对公共政策制定过程的创新。在新医改的讨论过程中,两个新的做法,拓宽了公共决策的办法。首先是向独立机构征求参考方案。中国政府一直以来都很重视听取国内外专家的意见,但是制定政策仍然是政府内部的工作。新医改方案的制定过程中,邀请了包括世界卫生组织、世界银行、麦肯锡公司和北京大学等多家国内机构开展独立的方案设计,作为最终改革方案的参考。除此之外,还通过网络这一新技术手段,向全体公民征求对医改方案的修改意见。这是中国政府首次实施这种和公众对话的方式。由于使用互联网,可以搜集到更为广泛的公众意见。在公开征求意见期间,共收到了35,000条修改意见("新医改",2008)。这样的做法体现了在新技术背景下,中国对民主决策形式的探索,从通常民主的"选人",到"选事",让医改这个涉及13亿人的公共政策由民做主。

2.未来的挑战

虽然新医改三年的工作已经取得了阶段性成果,但是接下来的改革仍然面临很大的挑战。最大的挑战之一是卫生费用的控制。虽然目前我国卫生总费用占GDP的比例不算高,只有5%左右,国际排名远低于我国经济水平的国际排名,但是我国GDP结构中,消费的占比和劳动报酬的占比和其他国家相比偏低,因此卫生总费用占消费的比例和占劳动者报酬的比例已经很高,超过部分OECD国家的水平,国际排名远高于我国经济水平的国际排名(李玲、陈秋霖,2012),这也是为何我国卫生总费用占GDP不高,但老百姓已经感到看病很贵的原因。从2006年到2011年,中国的卫生总费用已经翻了一番,从9843亿元增长到超过2万亿元(见表一),未来还面临很大的上涨压力。第二个挑战是如何激励地方政府进一步加强医改的努力。医改工作由五级政府分工承担,从五级政府财政投入的结构看,中央和县级政府卫生投入占总投入的比重调整比较明显,中央财政投入所占比例明显增加,县级财政投入有所降低,而省级、市级政府卫生投入所占比重调整不大,总体而言现在政府卫生支出占财政支出的比例仍低于国际平均水平(李玲、陈秋霖,2012)。三年医改的经验显示,地方政府的重视,是医改工作取得良好成效的必要保障。第三个挑战是如何平衡医疗相关利益者的关系。和其他国家的医疗改革一样,中国的医改也是各种利益调整的过程,由于中国的规模和地域差异性,这个问题将更为严重。

更为长远的一个挑战是人口变迁。人口结构和疾病谱的变化,必然要求中国的医疗卫生体系做出相应的调整。中国虽然还是一个发展中国家,但是中国是一个快速老龄化的国家,很大比例的人口将很快面临老年人口常见的健康问题和医疗需求。随着经济的发展和收入的增加,中国人口的疾病谱也发生了重大的变化,慢性病已经成为中国人口的最大健康挑战,这些是发达国家正面临的问题。

中国医改的最终成功,决定于接下来"十二五规划"期间的改革,乃至更未来的改革能够实现既定的目标,满足人民的健康需求。

表1. 部分国家的人均预期寿命 (1980-2003)

|

|

人均预期寿命 (岁) |

人均预期寿命增加量 (岁) |

|||

|

|

1960 |

1980 |

2003 |

from 1960 to 1980 |

from 1980 to 2003 |

|

中国 |

43.46 |

66.99 |

71.76 |

23.54 |

4.77 |

|

韩国 |

53.00 |

65.80 |

77.26 |

12.80 |

11.46 |

|

墨西哥 |

57.04 |

66.57 |

75.00 |

9.54 |

8.43 |

|

毛里求斯 |

58.75 |

66.99 |

72.12 |

8.23 |

5.13 |

|

马来西亚 |

59.42 |

67.40 |

72.66 |

7.98 |

5.26 |

|

斯里兰卡 |

57.86 |

68.22 |

73.18 |

10.36 |

4.96 |

|

新加坡 |

65.66 |

71.68 |

79.04 |

6.02 |

7.36 |

|

澳大利亚 |

70.82 |

72.42 |

78.63 |

1.61 |

6.21 |

|

新西兰 |

71.24 |

72.83 |

79.15 |

1.59 |

6.32 |

|

香港特别行政区 |

67.00 |

74.67 |

81.33 |

7.67 |

6.66 |

|

日本 |

67.67 |

76.09 |

81.76 |

8.43 |

5.67 |

|

OECD 国家平均 |

67.46 |

72.20 |

77.69 |

4.74 |

5.48 |

来源: 世界银行发展指数, 世界银行, http://data.worldbank.org/data-catalo ... d-development-indicators.

图1. 中国卫生总费用结构, 1978-2010

来源:中国卫生统计年鉴 (卫生部, 2011)。

参考文献

卫生部统计信息中心 (2004) 第三次国家卫生服务调查分析报告. 北京: 中国协和医科大学出版社.

陈竺 (2011) "我国基本医保制度覆盖12.7亿人". 新华网, Aug. 18. http://news.xinhuanet.com/politics/2011-08/18/c_121879138.htm.

"Diagnosing SARS in China" (2003) New York Times, May 19. www.nytimes.com/2003/05/19/opi ... osing-sars-in-china.html.

国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定 (1998) www.gov.cn/banshi/2005-08/04/content_20256.htm.

国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见 (2007) 中国政府网, 7月24日。www.gov.cn/zwgk/2007-07/24/content_695118.htm.

国务院关于印发《医药卫生体制改革近期重点实施方案 (2009-2011) 》的通知 (2009)中华人民共和国国家发展和改革委员会网站,4月 日8。. www.sdpc.gov.cn/shfz/yywstzgg/ygzc/t20090408_359820.htm.

胡锦涛 (2006) "胡锦涛强调建设覆盖城乡居民的基本卫生保健制度". 人民网, 10月24日。 http://politics.people.com.cn/GB/1024/4954631.html.

--- (2007) 高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗--在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 (Hold high the great banner of socialism with Chinese characteristics and strive for new victories in building a moderately prosperous society in all respects-report to the 17th National Congress of the Communist Party of China). 新华网, Oct. 24. http://news.xinhuanet.com/newscenter/ ... 0/24/content_6938568.htm.

江泽民 (2002) 全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面--在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告 。12月8日。www.ce.cn/ztpd/xwzt/guonei/200 ... /t20031009_1763196.shtml.

李玲(2012)"新医改进展评述"。中国卫生经济 360, p5-9.

李玲、陈秋霖 (2012) "理性评估中国医改三年成效". 卫生经济研究 300, p3-6.

李玲、江宇 ( 2011 ) 努力突破瓶颈 加快医改攻坚 ,讨论稿。

卫生部 (2010) 中国卫生统计提要。

www.moh.gov.cn/publicfiles//bu ... ty/digest2010/index.html.

--- (2011) 中国卫生统计年鉴 (China health statistics yearbook). www.tjcn.org/plus/view.php?aid=21285.

中华人民共和国国家统计局 (2009) "2008年末全国农民工数量为22542万人". 3月25日。www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20090325_402547406.htm.

"Opinion: The Cost of SARS" (2003) New York Times, 5月1日. www.nytimes.com/2003/05/01/opinion/the-cost-of-sars.html.

三年磨一剑--我国深化医药卫生体制改革大事记(2009) 新华网, 4月7日。. http://news.xinhuanet.com/health/2009-04/07/content_11141029.htm.

国务院医改办(2012) 深化医药卫生体制改革三年总结报告. 新华网, 6月25日。http://news.xinhuanet.com/politics/2012-06/25/c_112286717.htm.

温家宝 (2010) "关于发展社会事业和改善民生的几个问题".《求是》杂志, 4月1日.

新闻1+1:输液,为何泛滥成灾? (2011) 中国网络电视台, 1月6日。http://news.cntv.cn/society/20110106/114470.shtml.

新医改方案征求意见结束 共收到3.5万余条意见 (2008) 人民网, 11月17日。http://medicine.people.com.cn/GB/8350603.html, accessed June 29, 2012.

医保自由迁徙遇阻 (2012), 财新网, July 6. http://magazine.caixin.com/2012-07-06/100408178.html

中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定(2002) 人民网, 10月29日。www.people.com.cn/GB/shizheng/19/20021029/853848.html.

中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 (2009) 中华人民共和国国家发展和改革委员会网站, 4月7日。www.sdpc.gov.cn/shfz/yywstzgg/ygzc/t20090407_359819.htm.

注:作者介绍

李玲博士是北京大学国家发展研究院经济学教授,中国卫生经济学会副会长。李玲教授于匹兹堡大学经济系获博士学位,曾任教于美国马里兰Towson 大学和香港理工大学。

地址:北京大学中国经济研究中心,北京,100871

Email: lingli@ccer.edu.cn

电话: 010-62756263

传真: 010-62751474

陈秋霖

陈秋霖博士是北京大学国家发展研究院博士后,将任职中国社科院人口与劳动经济研究所助理研究员。陈博士于北京大学获得博士学位,曾在斯坦福大学亚太问题研究中心从事博士后研究。

Email: qlchen@vip.sina.com

电话: 010-60789390

传真:010-62751474

江宇

江宇博士是北京大学国家发展研究院经济学博士,将任职国务院发展研究中心。

Email: yujiangpku@163.com

电话: 010-62756263

传真:010-62751474

表1. 部分国家的人均预期寿命 (1980-2003)

|

|

人均预期寿命 (岁) |

人均预期寿命增加量 (岁) |

|||

|

|

1960 |

1980 |

2003 |

from 1960 to 1980 |

from 1980 to 2003 |

|

中国 |

43.46 |

66.99 |

71.76 |

23.54 |

4.77 |

|

韩国 |

53.00 |

65.80 |

77.26 |

12.80 |

11.46 |

|

墨西哥 |

57.04 |

66.57 |

75.00 |

9.54 |

8.43 |

|

毛里求斯 |

58.75 |

66.99 |

72.12 |

8.23 |

5.13 |

|

马来西亚 |

59.42 |

67.40 |

72.66 |

7.98 |

5.26 |

|

斯里兰卡 |

57.86 |

68.22 |

73.18 |

10.36 |

4.96 |

|

新加坡 |

65.66 |

71.68 |

79.04 |

6.02 |

7.36 |

|

澳大利亚 |

70.82 |

72.42 |

78.63 |

1.61 |

6.21 |

|

新西兰 |

71.24 |

72.83 |

79.15 |

1.59 |

6.32 |

|

香港特别行政区 |

67.00 |

74.67 |

81.33 |

7.67 |

6.66 |

|

日本 |

67.67 |

76.09 |

81.76 |

8.43 |

5.67 |

|

OECD 国家平均 |

67.46 |

72.20 |

77.69 |

4.74 |

5.48 |

来源: 世界银行发展指数, 世界银行, http://data.worldbank.org/data-catalo ... d-development-indicators.

图1. 中国卫生总费用结构, 1978-2010

来源:中国卫生统计年鉴 (卫生部, 2011)。