本文即以户县农民画为个案,通过农民画这种文化形式来管窥毛泽东时代的社会主义文化实践,冀望能从中汲取一些历史的经验与教训。

(董正谊 《公社鱼塘》)

一

新中国农民画诞生于1950年代。在1958年的“大跃进”运动中,全国各地农村都掀起了一场壁画运动,以配合宣传总路线精神。在这场声势浩大的壁画运动中,广大农民创作了无以数计的作品,并且涌现出河北束鹿、江苏邳县、安徽阜阳、陕西户县、四川绵阳、湖南浏阳等著名农民画之乡。

“大跃进”时期的农民画带有鲜明的时代政治烙印,农民画家们“根据伟大和美丽的生活理想和幻想,……大胆而豪迈地进行创作,充分表现了劳动人民的天才和智慧”[1]。这些作品的主要表现内容是夸大丰收成果,“画大玉米就画出玉米遮住了东岳泰山;画大山芋就画出装山芋的车的轮子陷在泥里,黄牛也拖不动了;画丰产的稻谷,就把它画得象山一般的海潮一样,迎面压下,把观潮派也吓倒了……”[2]这些作品虽然受当时的浮夸风的影响,但它们所流露的天真质朴的乐观主义精神仍然带有民间文化的真挚、刚健的气息。

在这波农民画热潮中,户县农民画迈出了第一步。与其他地区相比,户县农民画幸运地得到了专业美术人员的长期指导。1958年下半年,西安美专的青年教师陈士衡在户县办起了农村美术训练班。在他指导下,户县农民画确立了深入生活、画农民身边熟悉的人和事的指导思想,开始形成自己的风格[3](P8-9)。1959年2月,户县农民画的第一批作品在西安美专展出后,引起了专业美术工作者的重视。从此以后,不断有专业画家来到户县辅导农民画作者,并出现了像刘群汉、丁济棠这样的专职辅导员,他们放弃自己的创作,全心全意扑在农民画的普及和提高上,为户县农民画的成长做出了重要的贡献。

在户县农民画发展的过程中,1963年的农村社会主义教育运动起到了重要作用。社教运动针对1962年春夏出现的包产到户和分田单干的现象,指出在社会主义社会还存在着阶级和阶级斗争,存在着社会主义和资本主义两条路线的斗争,从而强调必须把阶级斗争放在第一位,必须对广大农民进行社会主义教育[4]。为配合社教运动的进行,户县县委主持开展了全县性的“三史”展览比赛。所谓“三史”,指的是家史、村史、社史,办“三史”展览就是要通过对家、村、社旧社会苦难史的展示以及对地主剥削的揭露,忆苦思甜,增强贫下中农的阶级觉悟。在办“三史”展览活动中,户县农民画作者队伍得以发展壮大,并创作了一大批优秀作品,其中宋厚成的《一件血衣》、刘知贵的《美帝在户县的暴行》等连环画和单幅画,还被陕西人民出版社和陕西省艺术馆编辑出版成大幅画页[3](P17-18)。在“大跃进”失败后,许多地方的农村业余美术活动都销声匿迹了,而户县农民画却抓住了办“三史”展览这个机会,顽强地存活下来,而且在这个活动中所开办的各种美术训练班,也使农民业余作者获得了较为扎实的基本功训练,这为以后户县农民画的辉煌打下了基础。社教运动中开展的写“三史”、画“三史”活动,其更为重要的意义在于:它培植了新中国农民的阶级主体意识,通过对自身历史的叙述,以贫下中农为主体的新中国农民获得了鲜明的阶级主体意识,从而极大地激发了他们作为社会与国家主人的自豪感和责任感。这样一种阶级主体意识在此后更为成熟的户县农民画中得到了充分的展现。

到文革爆发前,户县农民画经过近十年的发展,已形成比较成熟的风格,在题材内容上除了政治宣传之外,更多的是描绘农村的生产劳动和农村风情,有着浓厚的生活气息和健康清新的格调。1970年代,户县农民画开始步入辉煌期。1972年,有17件户县农民画作品入选代表全国最高水平的全国美展,同年11月,人民美术出版社出版了《户县农民画选集》,收入作品40余件;1973年10月,国务院文化组在北京中国美术馆举办了“户县农民画展览”,共展出作品179件(305幅),引起轰动,画展随后又在全国八大城市巡回展开,观众达到二百多万人次。1974年,邮电部发行了一组6枚“户县农民画纪念邮票”,中央新闻电影制片厂还摄制了《户县农民绘新天》的专题新闻片,发行全国。1975年,户县农民画先后在日本、法国、美国、英国、挪威、澳大利亚等国举办展览,获得了世界性的声誉。

对1970年代风光无限的户县农民画,论者多认为它是当时政治的御用工具,是“视觉图像化的政治口号”[5](P60),因而基本上持否定的态度。但问题在于,我们是否能够仅仅因为户县农民画与当时主流政治的密切关系就简单地予以全盘否定呢?任何一个时代的艺术都必定包含有政治的因素,是其所处时代的文化政治的具象反映。因此,指出户县农民画的时代政治背景是远远不够的,我们还需要追问:为什么户县农民画能被当时的官方政治所利用?从它的被利用之中所反映出来的是什么样一种文化政治?

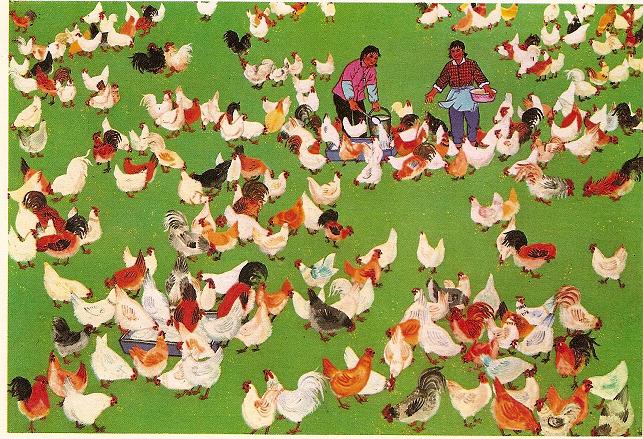

( 马亚莉《大队养鸡场》)

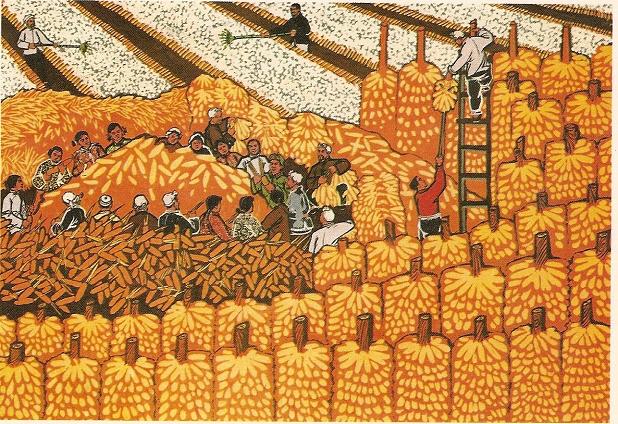

(李孝顺《金山银海》)

二

1973年10月15日,人民日报发表了新华社记者的一篇报道,称赞户县农民画具有强烈的“战斗性”和“群众性”,它充分证明了广大劳动人民正在成为社会主义文化的主人[6]。“户县农民画展”在上海巡回展出时,有评论者在称赞户县农民画“是工农兵群众所喜闻乐见的、战斗的无产阶级美术”的同时,也借机批评了当时上海出版的一本《中国画》画册,讥讽里面登载的都是“散发封、资、修艺术臭气,抒发没落阶级的感情,满纸都是‘野、乱、怪、黑’的作品”,从而得出这样的结论:户县农民画和“毒草画册《中国画》”代表了两条不同的文艺路线,前者代表的是无产阶级的文艺路线,后者代表的是修正主义的文艺路线[7](P16-17)。

从这些批评可以看出:在当年,户县农民画是被提升到社会主义文化的高度来加以认识的,它被认为是代表了一种崭新的社会主义文化,这种文化之新不仅体现在它是以工农兵群众为表现对象的,更在于它本身就是作为历史主体的工农兵群众所创造的。农民自己拿起了画笔来描画自己的生活与理想,这才是户县农民画在当年备受颂赞的主要原因所在。

从那些被奉为典范的户县农民画作品来看,它们给人印象最深刻的并不是那些以图像的方式呈现的时代政治口号,而是对那个时代农村的生产和斗争生活的充满热情的描画。李凤兰的《春锄》以清新明快的笔触描画了一群在田间锄草的农村妇女;李孝顺的《金山银海》、董正谊的《公社鱼塘》、武生勤的《养蚕》、马亚莉的《大队养鸡场》都以明艳的色调、强烈的视觉效果描绘了农村集体生产的丰收、繁荣景象;樊志华的《打井》、李克民的《高原打井》、宋厚成的《愚公移山》、刘惠生的《初到工地》表现了农民改天换地的劳动热情和吃苦耐劳的精神品质;赵坤汉的《大队图书室》、白天学的《山村篮球赛》等作品则描画了农民丰富多彩的文娱活动。这些作品对当时农村的劳动生活和日常生活的描绘虽然不无美化之嫌,但也真实地表现了农民们对美好幸福的农村劳动生活的想象和渴望。这些作品中的农民形象有着焕然一新的精神面貌,自信、乐观、勤劳、勇敢,洋溢着作为时代主人公的豪迈精神。这样的农民形象在以前的绘画作品中是从未出现过的。在中国传统绘画中,农民从来都不是被表现的对象,在现代绘画作品中,农民的形象虽然时有表现并涌现了像蒋兆和的《流民图》这样的传世之作,但其中的农民总是被同情、怜悯的对象,只是在解放区绘画中特别是在新中国建立以后,农民才逐渐作为历史主体而出现在绘画作品中。户县农民画是农民自己拿起画笔创作的艺术作品,它们既是对农民的劳动和战斗生活的描画,同时也是农民自我形象的写照。这些作品中所创造的农民形象,无论男女老少,都闪耀着新的历史主体的精神光芒,他不再是被同情的对象,而是已经有能力掌握自己的命运,并能通过自身的力量来推动社会历史向前发展。户县农民画最著名的作品《老书记》所塑造的正是这种新的农民主体形象。这位农村基层干部在工地劳动的间歇,抓紧时间阅读恩格斯的经典著作《反杜林论》,他全神贯注于书本,以至都忘了擦燃火柴。劳动与思想是这幅画的两个主题,两者的结合恰好构成了新的农民主体性的本质,它暗示着这样的主体是掌握了思想武器的劳动者,在先进思想的指导下,他有能力通过艰苦不懈的劳动改造整个世界。《老书记》所表达出来的这种对农民自身力量的坚定信念是户县农民画的核心主题,正因于此,这幅画才当之无愧地成为户县农民画中最具代表性的作品。可是,近年来却不断有人批评这幅画很不真实,其理由是:恩格斯的这本著作有相当的理论深度,在一个机器轰鸣、人声鼎沸的工地上,一个农民能看得进去吗?[5](P61)这种批评貌似有理,却暴露出知识者对农民的根深蒂固的歧视心理,以及他们在知识上、智力上自以为是的优越意识。为什么农民就注定没有能力掌握先进的思想武器呢?由于历史的原因,他们或许暂时不能很好地掌握高深的思想和理论武器,但他们对先进思想和知识的渴望难道就必定是不真实的吗?难道只有把农民塑造成只关心自家衣食温饱的小农形象,才算是真实的?这种对农民形象的刻板想象,不也是一种陈腐的意识形态的产物吗?户县农民画所描绘的农民形象,与当时现实生活中的农民存在一定差距,这毋庸讳言,但惟因如此,才更需要借助艺术来创造一个可以让农民去认同的主体形象。户县农民画一直把“画现实,画理想”作为创作的原则,这些农民画家所描绘的农民形象自然也包含着自我期许的成分,是对一个更具有理想光彩的自我形象的想象和认同。这种对农民自我主体形象的创造和期许无疑是值得肯定的,它所具有的历史合理性和进步意义是不容否定的。

户县农民画不仅在画面中塑造了新的农民主体形象,它还通过对画面视觉方式的调配创造了一个在画面之外的观看主体,这个观看主体有力地衬托了作为历史创造主体而出现的新中国农民的主体形象。户县农民画与中国传统民间绘画最突出的不同在于:它虽然吸收了传统民间绘画的一些表现手法,比如鲜艳、对比强烈的色彩,构图上浓厚的装饰趣味等等,但它扬弃了传统民间绘画的平面散点透视法,而是有意识地吸收了专业绘画中的结构、透视和解剖等技法,而正是这种向专业绘画靠拢的努力使户县农民画在80年代以后饱受批评,被认为丧失了民间艺术的本色[8](P98-99)。这种批评意见遵循的显然还是传统的艺术区隔标准,即认为农民画只能走民间绘画的路子,不应该越界侵入专业绘画的领域,否则就是迷失了本性。这实际上是把农民画限定在一个极有限的范围之内,是对农民画的一种本质化的想象,它所流露的是艺术精英主义的偏见。我们可以追问:为什么农民画就不能像专业绘画吸取民间美术的养料那样,有选择地吸收专业绘画的技法呢?在这里,更值得探讨的问题也许是:为什么户县农民画要有意识地采用专业绘画的结构、透视和解剖等技法呢?这些专业绘画技法在户县农民画中发挥了什么作用?在此,我们不妨以透视法为例来略作探究。

众所周知,建立在数学基础之上的线性透视法是在15世纪才发明出来的,它运用理性的几何学方法来系统地表现空间中的对象,制造出貌似“自然”、“真实”的视觉幻象。线性透视法创建了一种新的观看方式,以图像的方式再现了在文艺复兴的思想范式中被奉为圭臬的“真”。然而,线性透视所再现的看似“自然”、“真实”的空间形象,实际上却只不过是一串虚拟性的图像符号而已。正是在这个意义上,著名美术史家潘诺夫斯基(Ewin Panofsky)认为线性透视法是一种“象征形式”(symbolic form),作为一种用来再现图像空间的方法体系,它的产生有着特定的历史背景,反映了意大利文艺复兴时期占统治地位的文化世界观[9](P153)。线性透视法用数学方法建构起来的静止的、均质的、理性的空间和进化论所假定的空洞、均质的线性时间一起,构成了崭新的现代时空观念,昭示了一种全新的运用理性来把握世界的方式。线性透视法设定了一个观看主体的位置,这个观看主体与其说是与空间对象相对的被动的观看者,倒不如说是空间对象的建构者,因为在视野中呈现的空间正是依据他的视线和目光建构起来的。在笛卡尔那里,文艺复兴以来逐渐被完善的透视法更是被充分理论化了,那种单视点、静止的观看方式隐含了主体和客体、内在与外在的二元区分。在笛卡尔透视法中最引人注目的当然是那个作为观看者的主体,他所处的位置决定了他拥有相对于客体的视觉权力,而“看”这一行为本身又与其主体意识的建构密不可分。总之,作为一种现代视觉制度,线性透视法与西方现代主体性的建构有着深刻的联系[1]。正因于此,当我们考察透视法在户县农民画中的运用时,就不能只把它看作是一种绘画技法,而必须把它与农民主体意识的建构联系在一起。透视法的引入使户县农民画中的空间形象与传统民间绘画迥然区别开来,这个空间因为拥有了视觉上的深度幻觉而具有了一种虚拟的真实性,并隐含着一种井然有序的理性的调配。这种空间形象所反衬的正是主体把握和支配外在世界的自信心。在《春锄》、《当代愚公》、《林茂粮丰》等作品中,透视法所组织的空间与画作所要表达的意旨较为完美地结合在一起,凸现了新中国农民作为大地主人的自豪感。更有意思的是,户县农民画在运用透视法组织空间形象的时候,几乎都采用了俯视的角度,像董正谊的《户县新貌》更是采用了很罕见的航空俯瞰视角。俯视视角的采用显然并非出于偶然,它设定了一个居高临下的观看位置,而这样一个观看位置的设定,自然是为了凸现观看主体的优越意识。那么谁才是户县农民画所设定的观看主体呢?参照同时期的美术作品,便不难找到答案。在同时期的专业美术作品当中,对工农兵形象的描绘通常多采用仰视或平视的视角,采用仰视是为了突出工农兵形象的高大、光辉,潘嘉峻的名作《我是“海燕”》便是一例。与专业美术作品不同的是,户县农民画完全出自农民之手,它们是画给农民看的,所预设的观看主体自然也是农民自己。除了俯视视角之外,户县农民画还基本上采用了中心聚焦的方式,即观看者的视线焦点通常落在画面正中的位置,为了突出视觉中心化的效果,它们在构图上往往还采用圆形、环状或框式结构,比如《春锄》、《公社鱼塘》采用了半圆形环状结构,《打井》、《红色电波传喜讯》采用了圆形结构,《养蚕》和《丰收之后》则采用了框式结构。户县农民画在透视视角和构图等方面的这种精心调配,都服从于一个目的,即努力凸现预设观看主体的优势地位,这个观看主体占据了一个类似于“权力之眼”的位置,他俯瞰一切,洞察一切,掌握一切,而这个观看主体也正是在画面中被表现的对象。在这个意义上说,户县农民画就好比是一面镜子,使农民藉以憬悟并进而认同镜中的理想自我形象[2]。

(刘志德《老书记》)

(李凤兰《春耕》)

三

农民第一次用自己的手创造了一个可供自我认同的崭新的农民主体形象,这是户县农民画不容抹杀的历史意义所在。而它所创造的作为历史主体而出现的农民形象也恰好应合了那一时期文化政治的需要。从1957年的反右斗争以后,现代以来一直以启蒙者面目出现的知识分子以及作为社会管理者的官僚阶层,其社会地位一落千丈,在文革中更是成为主要的冲击对象,知识分子成了“臭老九”,官僚阶层则往往被指责为“走资派”。

在“以阶级斗争为纲”的“无产阶级”革命中,知识分子和官僚的面目都是模糊可疑的,他们握有的知识和权力把他们与普通工农群众分离开来,他们相对优越的物质地位也使他们脱离了群众。在知识分子和官僚阶层的地位急剧下挫的同时,工农兵群众的地位却在迅速上升,他们被认为是历史的创造者,是国家和社会的真正主人。这种时代政治在文学艺术领域的体现是,在整个六七十年代,官方始终很重视群众性文艺创作,通过各种方式来鼓励和帮助普通工农兵群众掌握艺术创作的技能,结果是在城市里涌现了不少工人作家、画家和摄影家,以及工人学术研究小组,在农村中也掀起了农民画的热潮,出现了像李凤兰、刘志德等全国著名的农民画家。户县农民画在当时能获得官方的青睐、成为美术领域的一面旗帜,自然是和这一时代背景分不开的,在这个意义上说,它确实是当时的文化政治的一个产物。

我们显然不能因为户县农民画与时代政治的这种瓜葛就全盘否定其功绩。在户县农民画的历史中有不少值得总结的经验,其中尤其值得肯定的一点是它让艺术走进了普通劳动者的生活。艺术不再是少数文化人的专利,也不再笼罩着“天才论”的神秘色彩。长年累月、坚持不懈的美术普及教育,使许多普普通通的农民掌握了绘画的技能,并由此而发现了自己的创造潜能,认识到他们作为一个已经站立起来的阶级,是有能力创造文化的,也有能力创造自身乃至整个社会、国家的崭新历史。正是艺术唤醒了他们的主体意识,并帮助他们树立了创造历史的自信心。

在这个意义上说,户县农民画的意义不仅在于它们描画了毛泽东时代农村社会生活的图景,它本身即是崭新的社会主义文化的具体表现。在谈到社会主义文化时,葛兰西曾经说过,以往的文化观念把文化看作是各种门类的知识,人却只是一个容器,塞满了种种经验以及粗糙的、互不连贯的事实,为了应付周围的世界,他必须在自己的头脑中把这些东西分门别类地整理好,一一归档。在葛兰西看来,这种陈旧的文化观念是有害的,尤其是对无产阶级。他认为文化应是对人的内在自我的组织和训练,是对人格的掌控,是获得更高的认识,藉此我们才能最终认识到自己在历史中的价值和地位,认识到自己在生活中应该起到的作用,以及自己的权利和义务。通过在文化上对资本主义文明进行批判,社会主义文化能够帮助无产阶级确认自己的身份,成为自己的主宰者,从而把自己从种种歧视、偏见以及偶像崇拜中解放出来[11](P9-12)。户县农民画正是葛兰西所说的这种社会主义文化的具体体现,它使农民在创造性的艺术活动中形成了主体意识,实现了自我的升华,确认了自己在历史和现实中的价值和地位。

作为毛泽东时代“无产阶级革命文艺”的样板,户县农民画鲜明地凸现了那个时代社会主义文化实践的基本面貌。这场雄心勃勃的文化革命,目标在于创造一种与封建传统文化和资产阶级文化都迥然不同的崭新的文化形态,它召唤“工农兵群众”,希望这个长久以来被认为卑贱的社会群体能够独立地担当起创造新的文化、新的历史的重任。由于历史条件的限制,这场极其激进的文化实践最终还是失败了。

文革结束后,户县农民画从辉煌的顶点跌入了深渊,它被指责为极左路线的产物,是美术领域的“小靳庄”,受到了主要来自专业美术领域的一连串的口诛笔伐[3](P310)。80年代中期以后,户县农民画在经历多年沉浮之后,又重新出现在世人面前。然而,这重放的鲜花却完全变了样。在巨大的压力下,户县农民画终于追随金山农民画走上了批评家们所指引的“还乡”之路。所谓“还乡”,就是要求农民画必须牢记自己的出身,把根基扎在民间,“与民俗结伴而行”[8](P98)。

“还乡”之后的户县农民画走的是稚拙艺术的路线,刻意强化装饰性,在大红大绿中制造一种廉价而肤浅的喜庆气氛。新户县农民画彻底摈弃了透视法,完全采用图案化的平面构图。在这样的作品中,已不复存在透视空间,与之相应,作为表现对象和观看者的农民主体也已告崩溃。画面中的农民形象不再具有现实生活中的真实性,他们只是一些空洞的符号,以宣扬新时代的“农家乐”[3],这样的作品所建构起来的观看主体自然不再是以前那个带着自豪感来自我认知并力图把握世界、创造历史的农民主体,而只是一个带有猎奇心理的民俗文化的消费者。90年代以后,新户县农民画在国际市场上颇受欢迎,便证明了它根本上只是一种以民俗文化为卖点的商品[4]。

今天的农民画已安心接受自己作为稚拙艺术的角色定位,以求在绘画市场中分得一杯羹。自甘于“稚拙”以讨取欢心,这和以往那种俯瞰一切的雄心,两者之间的距离所映现的是两个时代之间的巨大落差。在当代农民画喜气洋洋的背后,掩盖的却是中国当代农民的历史性的尴尬,这个曾经满怀豪情想要创造世界历史的主体,如今却在长久的漠视和遗忘中走向了破毁。

2006年12月初稿,2007年6月二稿

参考文献:

[1]最美丽的画图——“江苏邳县农民画展”明日开幕[N]. 人民日报,1958-8-30(7).

[2] 邳县农民画在京展出[N]. 新华日报,1958-8-31.

[3] 段景礼. 户县农民画沉浮录 [M]. 郑州:河南大学出版社,2005.

[4] 张素华. 60年代的社会主义教育运动[J]. 当代中国史研究,2001(1):57-69.

[5]刘伟冬. 视觉图像化了的政治口号——释读“户县农民画”[J]. 美术观察,1999(3):59-62.

[6]新华社记者. 美术园地气象新——《全国连环画、中国画展览》和《户县农民画展》巡礼[J]. 人民日报,1973-10-15(4).

[7]陆迟. 赞香花 除毒草[A]. 美术资料5·户县农民画专辑[C]. 上海:上海人民出版社,1974. 16-17.

[8]刘忠红. 农民画的“还乡”之路[J]. 美术观察,2005(12):98-99.

[9] Edgerton, Samuel Y: The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective. New York: Harper & Row, 1975.

[10] Jay, Martin. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley and Los Angels: University of California Press, 1993.

[11]Gramsci, Antonio. Socialism and Culture (29 January 1916) [A]. Pre-Prison Writings [C]. Edited by Richard Bellamy. Cambridge University Press, 1994. P8-12.

[12]陈杏林、刘素英. 户县农民画的市场缘[J]. 西部大开发,2003(11):21-23.