古巴电影《官僚主义者之死》(La Muerte de un burócrata,1966)的开始段落有这样一组动画:一位模范艺术工人的葬礼上,通过黑白动画闪回,我们看到这位善于搞发明创造的工人艺术家制造了一架繁复的机器,专门用来制造古巴国父与诗人何塞·马蒂的石膏像——他已经将艺术压缩为技术了。这位老工人一不小心,自己掉进了机器炉膛中。经过一道道工序, 机器最终生产出了他本人的石膏像,而此刻正好用作他的墓园遗像;或者说,他成了自己错误的艺术观念的牺牲品。影片构想来自导演托马斯·古铁雷斯·阿莱亚(Tomás Gutiérrez Alea)对革命政权建立十年后,古巴技术官僚之风的痛恨与讥刺。作为国家电影机构的重要导演,填写种种表格和等候文件批示侵占了他的大量时间。“感谢《官僚主义者之死》”,阿莱亚曾说过,“现在就能利用跑公文的时间,做趣味横生的创作调查了”——政府机构给个人带来的种种不可思议和艰难险阻,他都一一记录在笔记本上。这样一部影片,可以视为阿莱亚及其他古巴电影人的省思:不能让现代性的机械特征掌控了艺术生产。

《官僚主义者之死》海报

阿莱亚就任的古巴电影艺术与电影工业局( 简称ICAIC),是革命文化的制度性产物。1959年,马埃斯特腊山区的游击队进入哈瓦那城。在全世界记者的镜头下取得政权的革命者,自然地意识到以影像记录革命历史的重要性和急迫性。因此,新政府建立后的三个月内,ICAIC成立。ICAIC的创立者之中,胡里奥·加西亚·埃斯皮诺萨和古铁雷斯·阿莱亚,都曾在意大利电影实验中心研修。于是此时,意大利影人塞萨·萨瓦蒂尼(Cesare Zavattini)被延请到古巴,指导新机构的创建工作,而尤里斯·伊文思(Joris Ivens)受聘指导纪录片。1960年,古巴拍摄了最初几部故事片:埃斯皮诺萨的《古巴起舞》(Cuba baila)与阿莱亚的《革命故事》(Historias de la Revolución),从中可以清晰看到萨瓦蒂尼的影响。然而,这时期的古巴电影尚未被外界熟识,毋宁说是古巴革命本身为整个拉丁美洲提供了另类出路的想象力。古巴的自我称谓“美洲最先解放的土地”(primer territorio libre de América)点燃了美洲西语、葡语世界的共同情感。从这时起,讲述贫穷与苦难的电影,不论是在安第斯山还是安德列斯群岛,不论是亚马逊丛林还是都市贫民窟,都不仅仅是关乎一时一地的苦难与压迫,而是或隐或显地联系着整个次大陆的欠发达处境。根据拉美文化研究学者约翰·金(John King)的统计,从1959年到1987年,古巴共生产了164部电影长片,其中112部为故事片,49部为纪录片,3部为动画片,其中109部是彩色电影;1026部电影短片(16部故事片,1010部为纪录片),其中545部为彩色电影;此外还生产了1370部新闻短片。

这些成就是盲目否认古巴革命的人们所不愿承认的。虽然在地缘政治上古巴地处欧洲和中南美洲的交通节点,自殖民时代起就是经贸、文化交流的重要口站,但是1959年之前,除了音乐,古巴鲜有文化输出。更多情况下,她只能是好莱坞的廉价外景地——《教父》第二部可以提供革命前古巴社会的直观感受。革命之后,哈瓦那成为墨西哥城、巴塞罗那和布宜诺斯艾里斯以外,西语世界的另一个文化出版中心。除却本土诗歌、小说等文学生产之外,“爆炸文学”的经典之作,墨西哥作家富恩特斯的《阿尔特米奥·克鲁斯之死》也是在这里创作的。1979年以降, 哈瓦那成为拉丁美洲新电影节的长期主办地,加西亚·马尔克斯和费尔南多·彼厘在古巴共同领导“第三世界电影学校”的运转,世界纪录片经典、帕特里西奥·古斯曼的《智利之战》(La batalla de Chile)也在这里剪辑完成。

1969年革命胜利十周年之际,埃斯皮诺萨进一步提出古巴的电影美学,“不完美的电影”。对于日渐完美的古巴电影技术而言, 这一概念充满了警觉和自我批判意识。电影工业所要求的“完美” 与“质量”,很可能阻止观众的社会行动能力。基于一套新诗学, 他在重要论文《迈向不完美的电影》(Por un cine imperfecto)中,主张创造多样的形式,同时并不摒弃电影的娱乐品性。我们看到,革命古巴电影在国家文化层面上得以确立,因此不为商业竞争所累,同时其创造力也没有被官僚系统所抑止。古铁雷斯·阿莱亚就是这样一位在革命时期实现了自身艺术成就,同时又长久地保持了他的批判力的古巴影人。

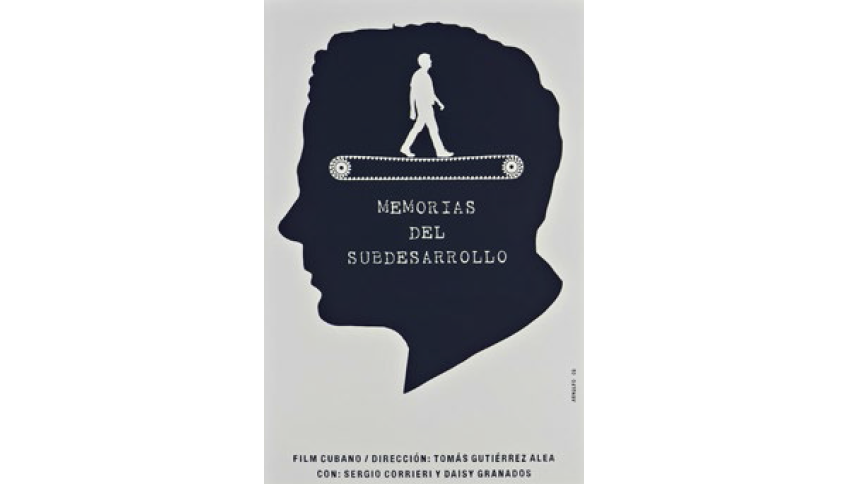

《欠发达的记忆》海报

对于技术官僚现代性的批判,或隐或显地贯穿于阿莱亚的电影实践,从《官僚主义者之死》直至他的最后一部影片《关塔那摩女人》(Guantanamera)。《关塔那摩女人》讲述的是另一次送葬:一位古巴女歌手回到故乡关塔那摩探亲访友,因情绪激动而意外去世。她的亲属要将遗体从古巴岛东部远端城市关塔那摩运送回哈瓦那。由于冗繁的官僚手续,运送过程里险情不断。由于这种表层结构,一些美国影评人在阿莱亚影片的文本序列中读出了一条“葬送革命”的隐线。从1973年纽约举办的古巴电影节开始,不乏批评者将阿莱亚最重要的影片《欠发达的记忆》(Memorias del subdesarrollo)引证为反卡斯特罗政权的文本, 并顺带对古巴革命社会内部能够出现这样的批判知识分子感到分外欣慰。然而,这只是一厢情愿的冷战文化逻辑。“自由世界” 的某些评论人士以为古巴内部只存在两种知识分子:一种是体制内的文化臣仆,另一种是体制外遭排斥、被放逐,最终去国流亡的有良知的知识分子。他们未能认识到ICAIC 的工作者对社会主义政权所怀有的高度认同,他们自觉地将自己视为新政治文化的创造者和建设性的批判者。也正因为料想到遭遇误读的可能性, 包括阿莱亚在内的ICAIC 成员认为《官僚主义者之死》一片不适宜参加1960年代的纽约古巴影展。

进入90年代“非常时期”后,ICAIC的“过分批判”立场也确实曾一度引起领导者的不满。1998年,卡斯特罗在全国代表大会二月份会议上提到批判好莱坞电影的问题,谈话间突然转换话锋,说到最近的古巴电影常常通过对革命的尖锐批判来博取国际接受,例如他最近听人谈起的一部古巴电影,关于运送一具死尸从关塔那摩到哈瓦那(或是相反的方向,他不记清了)。讲话之后,时任文化部长的普列托提醒他,是否知道那部影片就是两年前去世的“蒂东”(阿莱亚广为人知的绰号)的最后一部电影《关塔那摩女人》。回答是不知道,他没看过这部电影。卡斯特罗似乎颇有悔意,因为他托人给导演的遗孀、著名演员米尔塔带去消息,说他无意冒犯一位他尊重的过世者。这次会议讲话也没有依照惯例刊登在古巴共产党机关报《格拉玛报》上。由此可见ICAIC长期具有体制内的自治性;我们也可以就此推论说,在古巴文化空间内部,一些重要的电影作者能够长期担任革命内批评者的角色,而不必顾忌较强的意识形态冲击。

说到国际声誉,《草莓与巧克力》(Fresay chocolate)无疑是阿莱亚作品中流传最广的一部。有意味的是,这部影片和他最重要的作品《欠发达的记忆》都可以看做是讨论“知识分子与社会”这一主题的文本。假如对比阅读,我们可以发现,随着“冷战”到“后冷战”的转变,阿莱亚对这一命题的判断也做出了调整。《欠发达的记忆》批判主人公、知识分子塞尔希奥的资产阶级趣味与意识形态已然过时,由于他缺乏行动能力,革命政府引导下的社会变革已将他远远抛在后面。即便具有艺术素养和审慎的判断,这样的知识分子只能是革命社会里有害的旁观者。如果继续处于革命之外,他最终只能走向灭亡,因为正像卡斯特罗对小资产阶级知识分子所下的断语——“反对革命,什么也没有”; 而《草莓与巧克力》的主人公迭戈,虽然因为小资产者和同性恋的身份而被体制排除在外,但依然具有行动能力(在影片里,他有能力和文化机构协商,策划举行小型现代艺术展),特别是他身体力行教育青年人、未来的政治领袖大卫。90年代阿莱亚曾在相关访谈中说道,“我们现在的问题是困守孤岛,隔绝于世界的新创造。”影片里的迭戈就是外部世界和新创造的启蒙者。迭戈的同性恋身份让他与革命政权、与大卫的关系更加微妙,因为他生活在一个排斥同性恋的国家里。他勇敢追求大卫,虽不曾成功,却让后者认识到同性恋者也值得尊重。电影改编自小说《狼、丛林与新人》,原作标题将这种关联表达得更清晰:大卫走出了封闭的孤岛,进入到森林中,认识到“狼”的危险,同时也对世界的差异性、丰富性有了更深的感知。据此,迭戈可以被视为《欠发达的记忆》中塞尔希奥的反题;对于知识分子与革命社会的关系,两部影片也互为反题:一个是社会急速前进,而传统知识分子出了问题,另一个是社会出现偏差,需要知识分子来帮忙矫正。

《智利之战》剧照

1996年阿莱亚去世前后,由于整个国家处于“非常时期”, 古巴电影也遭受了沉重打击。政府取消了对电影机构的预算和补贴,与海外电影公司合作或者为国外剧组提供演员与服务,成了ICAIC迫不得已的选择。但新千年之后的古巴电影仍旧了留下了不少佳作。2001年的《家庭录像》(Video de familia)、2003年的《哈瓦那组曲》 (Suite Habana)、2005年的《古巴街区》 (Barrio Cuba)、2008年的《破碎诸神》(Los dioses rotos),荣膺国际奖项之外,话题也越来越丰富、开放。但不要错以为赢得国际声誉就是宣布“告别革命”。中国观众较为熟悉的《古巴万岁》(Viva Cuba,2005)就是借着儿童片的形式, 向人们展示新一代古巴年轻人怎样通过“重走古巴长征路”,建立起对古巴地理风貌和人文传统的认同。2001 年的《别无其他》(Nada)也借重了格瓦拉不死的青春形象,自觉肩负着重建后革命时代民族情感的任务。影片主人公、年轻姑娘卡尔拉在哈瓦那某社区的小邮局任职,每日工作就是给上百封信件盖邮戳。某天,她失手将咖啡洒在别人的信上,为此第一次私拆了信函。就此一发不可收拾地,她养成了嗜好:私拆信件,重写那些平淡、冷漠、充满套话的私人信件,以诗的语言代他人表达爱慕与痛苦。卡尔拉的“非法”行径,传达了后冷战时代的古巴人的激情:不能容忍现代社会里的情感虚无。在官僚体系的工作环境中,她要像游击队员那样战斗,不计一切代价,篡改他人的信。顺承格瓦拉永恒的青春形象,ICAIC的电影人总是讲述着青年古巴人的故事,并期待他们成为修正“老人政治”和技术官僚体制的社会主体,治疗支离破碎的国家认同,传达那些失落或被压抑的激情。在此意义上,当代古巴电影始终携带着不同于好莱坞电影的禀赋,它擅长借用革命时代的文化遗产,以新的“集体性”想象超越好莱坞电影文化中的个人拯救。