一

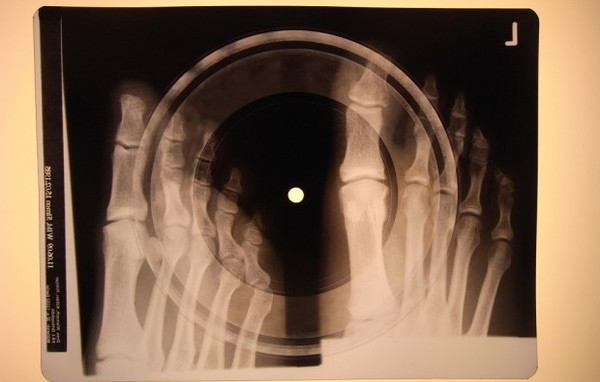

1950年代的苏联东欧,正是西方爵士乐、摇滚乐通过走私方式流入社会主义阵营的早期阶段。因为当时卡带设备并不普及,音乐装备相对落后,所以大部分年轻人依旧强烈依赖老式唱片,这也造就了当年风靡一时的地下唱片——骨碟(就是刻录在X光片上的唱片,也可以叫伦琴唱片| Rock on bones/Roentgenizdat)。

谁是第一个发明骨碟的人已经无法考据了,但可以肯定的是,它与当时的苏联东欧的早期嬉皮(官方称之为阿飞|Stilyagi)活动关系不浅。尤其是在离西欧非常近的匈牙利、捷克斯洛伐克以及波罗的海三国,在嬉皮运动的影响下,新潮乐迷、地下电台与知识精英达成了一种隐约的默契,它对骨碟的发展与传播,可谓功不可没。

骨碟在本质上只是一个音乐产品,附属于乐迷和向往西方文化的年轻人。但是,它又与当时的生活方式变革(后斯大林时代的消费主义兴起),以及社会物资短缺(二战后创伤)有很大的关系。所以说,骨碟更是一个社会化的产物,是物质再循环与精神享受结合的产物。它所记录的,并不只是被指摘为靡靡之音的爵士和摇滚,更是一个社会形态的缩影。

时至今日,当骨碟已经退出历史舞台,人们仍旧把它作为社会和历史的标点,作为个人记忆的标点,来还原和品味当时的苦与乐。对骨碟的收藏,也是地下乐迷们的极乐。人体构造的透射呈现与音乐的多媒体再造,完美统一在了柔软的碟片之上。低劣音质中跳动的节拍就像是那个时代阴影中的苏俄公民一样,拧巴而不屈。

二

在苏联时代,骨碟只是昙花一现的,它只是众多地下出版品中的一种。时髦点说,这就是一个快速被消费的苏俄地下自媒体,寄生于非官方的传播网络之中。它与地下书刊杂志齐鸣,是磁带技术兴起前,当之无愧的地下聆听之王。便宜且方便获取的碟片资源,无限的复制可能性,造就了骨碟的疯狂普及。所以理所当然的,在1958年,骨碟被官方列为非法出版物,很多传播骨碟的人也被以各种罪名送进了监狱和劳改营。

对爵士、波普、摇滚的强大需求,是不会停歇的。虽然传播骨碟的惩罚是很有政治意味的,但传播骨碟本身甚至可以不是反抗权威的,只是出于纯粹的荷尔蒙需求。这一点很有意思,就是人们的用享受来“反感”政治,而不是“反对”政治。这与西方嬉皮们既要享受,又要把享受行为政治化的样子,是有很大不同的。

普通的,普遍的,朴素的享乐意识,是没有任何政治元素搀和的:人们就是需要音乐,需要释放。

这样来看,骨碟并不总是和所谓的反抗解放自由相关,它更贴近的是消费主义与放浪形骸。

人们海量的复制与传播,并不是为了集会,而是为了舞会。多数时候,一场Party远比一场演说来的刺激。

所以,牵强的把它与反苏意识结合在一起,是非常不恰当的。即便它是非常具有瓦解性的,属于意识形态里的“社会危险品”。

更进一步:人们想听美国的摇滚乐,并不是因为他们热爱美国和支持资本主义,而是因为他们真的想赶上潮流,想成为最时髦的青年。Stay cool and stay away from politics.

当然,美国文化的入侵对社会主义意识的削弱,是客观存在的,但究竟瓦解和享乐,哪一个才是最初的追求,已经很难辨清了。在一团纠缠不清的时局中,什么古巴导弹危机,什么尤里加加林上太空,什么赫鲁晓夫改革,都无关紧要。人们,尤其是青年们,只是想放轻松,想学美国人,唱歌跳舞喝酒泡妞。

骨碟传播对社会的另一个影响,表现在他对社会经济的作用。巨大的需求,造就了巨大的黑市。这与之前物资紧缺时,供应生活必需品的黑市不同。骨碟与时髦消费品(时装、乐器、美容品等)所构成的,是一个社会主义经济链条之外的循环系统。理论上来说,应该在社会生产力达到一定等级的时候,人民对于文化的消费才会蓬勃发展,才会带来客观的文化产业收入。但是,在第三产业相对落后和保守的苏联东欧,人们开辟出了超前而诡异的消费模式——啃着黑面包听着最潮的爵士和摇滚乐。对“精神毒品”的追求,成了那个年代里异端而令人激动的存在。

三

如果没有官方的高压,苏联东欧的前卫音乐、乐手和乐迷也许不会成为一个历史性的文化符号。但恰恰是额外的刺激,使音乐陡然变成了一等一的时兴“文化毒品“,而骨碟,就是土法注射剂。

想象一个这样的场景吧:

半夜一群早有预谋的阿飞翻墙进入医院,偷走一打打X光片,上面影射着各种人体构造……

阿飞们悄悄来到有母盘的人那里,带上刻录机,然后焦急的等待着一件件成品加工好……

莫斯科地铁阴暗的角落里,列宁格勒大街的僻静拐弯处,一群人打着暗号,然后在胡同里交易……

叼着烟穿着风衣的人四处张望,躲避警察的跟踪……

他们稍稍抽出一张骨碟,给买家验货……

Beatles,John Coltrane,Rolling Stones,David Bowie的歌声在地下室里,在紧锁门窗的筒子楼里,缓缓响起……

烟头满地,烟雾缭绕,伏特加酒瓶在大家手里轮转,不时的还有望风报信的人冲进来……

这就是50年代末的苏联东欧,骨碟如日中天的年代。

这就是苏联的海盗电台。

四

当然,我们始终无法逃避威权与党国的力量。

但,这种生活,并不是被模式化统治/压迫的生活。它虽然充满无趣,但毫不死板。我们姑且把这种政治氛围称作:生活化/世俗化的政治(realitilized/secularized politics)。

也是说在政治生活已经成为了一种常态之后,一部分人在高压的状态下会自然而然的忽略政治语境的存在,把生活过得更像生活(成为一种“超生活”。这有点像,现实-超现实的感觉)。

一些既便是含有浓烈政治元素的东西,也被生活化的、享受化的、娱乐化的、世俗化的情境所吞没。于是,在政治笼罩了生活之后,生活又反过来化解了政治,人们在用隐秘的狂欢的惯性,用集体无意识反感了政治。

人人背诵,人人遵守,人人洗脑,但人人又是彻底的玩世不恭。

所以,民间力量的释放与传播,在没有精英分子的参与和控制,并形成一股与官方抗衡的anti力量之前,是非常散乱的。它搭建在资本主义消费观和模糊的市场经济基础上,加上斯拉夫民族性格中疯狂无畏的酝酿,成了一种很独特的存在。

消费主义对文化的渗透,超越了政治对文化的威慑,于是文化中的反叛性并不是反作用于政治,而是作用于政治手段。也就是说,它反对的是政治中的个人,是那些剪开喇叭裤的纠察队员,是那些到处破坏情侣谈恋爱的风纪委员,是人民中的每一个你我他。

这种反叛并不逃避政治,它对政治有很强的分化作用,就像是一个漫长的铺垫,微薄但持久。

一切最终可以被归纳到统一的变态(变换形态)的政治语境中。

在外人看来,它就是一个词,苏联人民。

而实际上,它不是,根本不是。

就像他们自己形容的:一群酒鬼、一群疯子再加上一群天才。

在这场迅速爆发的,被制造出的,短暂而迷人的审美运动中,充满了高压下被发扬出的本能。

说实话,其实吧,大家没想多好,也没想多糟,吃吃喝喝跳跳,和这个国家一起变老,就拉倒。

至于成为历史,成为带“izdat”词尾的名词,被收录在地下文化大辞典中。

骨碟,已经变味很多了。

这就像一个政治局下的蛋:蛋壳已碎,政治全无,只剩下满满的风波和音乐。

最后,引用一位牛逼的研究俄罗斯亚文化教授的总结:

“骨碟,就是(苏东人)想象中他者完美的化身。这场奇妙的文化试验,映衬着苏联国家机器的里里外外。”—— Alexei Yurchak,《Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation》

(本文原载微信公号“苏俄传播”)