文章 > 郑圣勋:哀悼有时--(翻译论文集《忧郁的文化政治》序)

郑圣勋:哀悼有时--(翻译论文集《忧郁的文化政治》序)

作者: 来源:人文与社会 发布时间:2012-05-02 18:43:47 阅读:

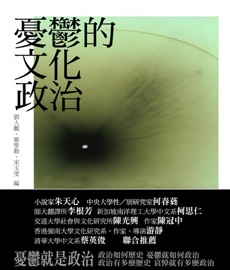

《忧郁的文化政治》2010年3月19日出版,多篇选自Loss: the politics of mourning, David L. Eng,David Kazanjian eds.

哭有时,笑有时;哀恸有时,跳舞有时……

抛掷石头有时,堆聚石头有时;怀抱有时,不怀抱有时……

《旧约.传道书.第三章》

〈哀悼持续/残存〉(“Mourning Remains”)是这本文选的开始,我们并不希望“remains”只是一种残留,只是剩下的、得丢掉的残渣般的过去,而是重新检视这「发生过的、并且也一直持续著的哀悼」对我们的生命产生了什么意义;哀悼有时,因为哀悼历经著历史、文化的政治性过程。其实这本文选也算是种种残存的某种交会点吧,不再只是将忧郁(症)看待为一种病态的移置、移情作用;忧郁不仅是为了要克服创伤而作为阻碍存在,也不仅是悲恸的耽溺与消沈;我们希望将忧郁看待成一种我们自身所经历的生命,是历史的,文化的,政治的,忧郁具有它自己的意义。希望这段时日编选与译介的过程,能让忧郁与忧郁的生命能够获得多一点点的诠释与语汇,让这些难熬的过往时刻,能够被多一点点珍惜。

继续活著,不过能选择的姿态很少,能够承载生命的词汇也很少。或许有点像是柳宗元的自叙,「嘻笑之怒甚乎裂眦,长歌之哀过乎恸哭」,这是一个多么令人沈痛并且惊恐的表情;轻松的笑语的诙谐,比凶狠地、瞪著裂开的眼睛的愤怒更需要力气;优美的歌咏著的悲伤,比放声大哭更为凄凉。这不是正诉说著:「你怎么知道我这若无其事的样子,难道不正是世间最悲哀的表情吗?」

忧郁(症)的讨论,常溯及佛洛依德的〈忧郁与哀悼〉(“Mourning and Melancholia,” 1917),在早期的精神分析中,哀悼与忧郁症都是因为「失落」,哀悼是对失落挚爱或某种抽象体所经历的一种「成功」的心理过程,而忧郁症则是这种转化的失败,这是原欲(libido)的转化与移置;但晚近讨论这些语词,已走向非单纯的个人性或精神分析脉络,而是如伍德尧(David L. Eng)和大卫.卡赞坚(David Kazanjian)在〈哀悼残存/持续〉所言:「失落」是一种「理论性的虚构」,我们希望试著转移佛洛依德关於原欲的认识,让哀悼不再限於一种对原欲的永恒失落或转移,而是一种主体的情感投资(emotional investment)的再现过程,藉由重新解释「忧郁(症)」的方式,使得「忧郁(症)」不再如早期佛洛依德理论:让哀悼、忧郁症、怀旧、哀感、创伤、沮丧论述,不再是一种失败性的病态,而是一种理解与实践,都可能有著积极创发性的能量。忧郁(症)或忧郁书写,在表面的漠然/懒怠(acedia),或是个人主义、内心世界的探索等等的诠释之外,其实是政治的――「情感」不单单如传统以为的,只是精神分析论述处理的内容,而是一种社会、政治、法律、美学关系的建构,同时也渐渐形成一种情感政治。

或许不在忧郁(症)的视野底下,我们所认知的历史、社会文化,就不会是完整的;因为藉「成功地哀悼」展开的修辞结构(譬如我们目前多数采取的精神分析、文学批评,或是社会经济研究),多半将忧郁症与疯狂视为一个人主义的、内心探索的、边缘的主体性政治――但很有可能说话者的立场,其实正是同一精神状态的反面位置,也就是说:不论这哀悼的工作完成与否、不论成功或失败,所谓的国家主义、进步主义、现代性、集体性,其实也是延续著哀悼的过程所建构的;若没有一个边缘的、流离的、内心世界的,或是哀悼的主体位置,那么,这些「不哀悼」的状态也不可能被诠释。所以,是因为忧郁(症)的轨迹得以被追认,我们的社会结构才有可能被分析,我们才因此成为了我们。

依据(中国台湾)教育部函规,新生入学前必须完成「心理健康谘询/忧郁症筛检」才能够完成入学手续,其中的问题包括了「你会失眠吗?」、「面对人群时会紧张吗?」等等,如果诚实、认真地完成这份问卷,应该全台的同学们几乎都会被判定患有各式各样的精神疾病。它们是不甚具有辨别力的问题,若是我们把问题换成「您喜欢吃鸡排或卤味吗?」、「每天都想喝啤酒或珍珠奶茶?」等等,然后就以这些问题判定回答问题的人是否具有高血压或糖尿病,其中的粗糙与荒谬似乎就更显而易见了。这是一个很危险的筛检,因为这些问题以及其背后的病症化修辞无法区辨,所以填写问卷的我们也会变得无法表意。是不是需要帮忙呢?我的身心状况已经是病徵了吗?该把自己病理化吗?这些极其重要的问题,都是我们从这苍白的语境中必须面对的。

忧郁症的诊断书,同时也是病患购买药品的收据。从被诊断为需要用药的时候开始,病患就进入了这庞大的药厂-医院结构。精神科药物的庞大商机与同样庞大的副作用,总是恶名昭彰地招致了许多批评,例如《药你生病》(Selling Sickness)这本书。第一次看到这本书的序言,其实是来自高中同学寄给朋友们的群组信,这篇文章的语气十分火爆、怒不可遏,对於行销忧郁症药品的痛恶跃然纸上,但这封信又夹杂在他寄来的一堆网路笑话与女明星的走光照片之间,字语里的愤怒,在阅读时几乎闪著异样的颜色:

本书〔《药你生病》〕揭露了制药业最新的多层次行销,技巧不断翻新,疾病接二连三出炉,於是形成了一种模式:为了扩张药品市场,出现了改变我们对疾病思考方式的公式。本书中所揭露的疾病,并非绝无仅有的例子,而是目前所知最具戏剧性、最引人注目、最新的案例。一旦了解这种公式,就会了解药厂所玩的把戏,也会发现疾病行销的巫术无所不在。〔……〕三十多年前,有一位想法独到的思想家伊凡.伊立奇(Ivan Illich)提出警告表示,有一种日益壮大的医学组织,正在进行生命「医疗化」,挖掘人类对付现实生活中,痛楚与死亡的能力,把太多正常人变成病患。

引文中的批评非常深刻、尖锐,严正地提醒读者忧郁症不只是情绪性的疾病,更是药厂的商业行销把戏,但是在台湾,类似文章最广为流传与转载的地方,其实多是卖草药、卖天然食品的网页。放置於在地性脉络的引用脉络里,它转译成了一则广告,而且是一则很有效的广告(其实高中同学转寄来的就是一则广告)。类似文章在台湾能成为有效的广告或许有几个关键性的原因,首先是对於药物副作用的明确考证,其次是作者用以抗拒「忧郁症」的诊断时,往往同时也建构出一个「健康的人」的原型;「他」似乎是完全原生的、完整的,情绪困扰完全不需要透过「人工」、「邪恶」的药物解决的人。

台湾的忧郁症工业需要更多不同面向的讨论,我当然不排斥草本药物(除了太贵的之外),但阅读批判忧郁症的药厂工业的作品时,在台湾的脉络总是面临到相同的情况,很难回避这位总是会被召唤出场来抵抗忧郁症诊断的「健康先生」。而能遇见当代人类学家爱密丽.马汀的作品《双极探险》(Bipolar Expeditions)真是一件令人兴奋又感动的事情,我们选译了〈序论〉中的〈躁郁简史〉(“A Short History of Manic Depressive”),不直接从忧郁症行销来谈这个议题,而是透过躁狂在美国如何成为一种病症,以及躁狂如何成为当代被拥戴的文化现象。〈躁郁简史〉提到了许多我们熟悉的艺术家,纪德、梵谷、马勒、普拉丝……在1980年代以后,他们因为忧郁与躁狂而被认证为更「真诚」、「真实」的艺术家――忧郁症的建构与行销并不只建立在药厂与医院的消费关系,我们更强调了忧郁的文化商品的行销。爱密丽.马汀指出在一个躁狂历史脉络中,忧郁被戴上花冠,轻躁狂是最受享誉的成功人格,这让我们看不清忧郁所带来的难捱与苦痛。台湾似乎信仰著可以抵抗忧郁症的健康先生,又总可以从躁狂的魅力成功地行销各个欧美的摇滚乐团,同时,再从最痛最耽溺的地方累积文字与生命经验;这其中并置的复杂性,或许才是这个地方的最真实再现。

班雅明曾引用波特莱尔的话,形容在资本主义发达时代中的我们是「装备著意识的万花筒」(“a kaleidoscope equipped with consciousness”)。当然,我们身上的装备包括了如何感受、理解、格式化情感的接收端子,以及怎么诠释、言说、展演情感的输出接点;那可能是笔、键盘、吉他,或者是钱包。

其实这本文选所努力尝试的,好像有些近似《药你生病》所批评的,「挖掘人类对付现实生活中,痛楚与死亡的能力……」,但我们并不是为了把大家变成病患,而是为了尽管只能够触碰到的一刹那、一两个字也好,把一点点痛楚与死亡的能力,还给你。

在地性的阅读与其能够扩散、发生的意义,一直是这本书的初衷,我们选译了 克里斯多夫.连恩(Christopher Lane)的〈不能再腼腆了〉(“Bashful No More”),希望能够让台湾很少被讨论的「害羞」争取一些细小的空间。〈不能再腼腆了〉论述的是「害羞」、「腼腆」等词汇所形容的人格特质,渐渐地在1980年代成为了一种需要被定名与治疗的疾病。扭捏、内向、古怪、拘谨、不善交际等等与害羞相关的气质,在《精神疾病诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)里,成为了「社交恐惧症」、「逃避型人格障碍」等等病徵。「害羞」的修辞内涵与其所指彻底的转化了,面对「社交焦虑」的疾病与威胁,我们只能「不再腼腆」。

〈不能再腼腆了〉一文的开头非常令人惊叹,作者克里斯多夫.连恩说他的妈妈小时候因为极度地害羞,所以「她常常假装自己是马」。我的妈妈和我其实也非常害羞,周遭也有好多害羞的朋友,但我们好像没有试著形容过我们害羞得像海绵、橡皮擦,或松鼠等等。前三段的文字虽然为数不多,克里斯多夫.连恩笔下的妈妈奔跑、不想和别人说话、还有在地下室里猛弹钢琴的姿态都栩栩如生地非常引人入胜。每次看到这篇文章,都很好奇地猜想她弹琴的乐音。

小时候我们学习的好孩子榜样,是如何当一位有礼貌的小朋友,拘谨、含蓄、节制――我们学习的是如何合适地害羞;相反的,这个世纪的小朋友,被要求得像美语班广告里争先恐后地举手发言的活泼;可以和电视里的姐姐哥哥们一起开心地玩游戏的小朋友,才是好的小朋友。如果你不能「开朗」、「自在」的表现自己,害羞甚至有可能会成为高中、大学甄试里最大的困扰。「害羞」与「活泼」的拉锯过程,已经是台湾现代化历史中最普遍的一种情感政治的展演――如果你也曾认真地陪伴、扮演、想像过一位当代的青少年,要在升学中是如何「不能腼腆」,这其中的恐怖与紧张,不应该被擦拭,不应该被忘记。

很希望这本文选可以和读者一起拥有些在地意义的共同感受,〈不能再腼腆了〉写到几个医生与精神病学家所判定为社交焦虑的病症:害怕一个人在餐厅吃饭、紧张的时候手心发抖、避免上公共厕所。这是我们生活中太常出现的场景,从流行歌到偶像剧;一个人吃饭、一个人搭电车、一个人过节,当一个人的孤单从生活样貌变成一种病,或是一个人的孤单变成社会性或病徵化的疏离,当中有迥然不同的论述背景,而个人情感在其中的修辞位置是我们得自己试著去诠释的。「害羞」在台湾虽然不太被讨论,但一直明确地真实存在,文选的目的是介入不同脉络里的忧郁政治,当然「害羞」也是我们害羞地很想提及的一部分。

而爱密丽.马汀在她的另一篇文章〈我现在宣布,你是个躁郁症患者〉(“I Now Pronounce You Manic Depressive”)中,做了令人敬佩与感动的田野,她记录了精神病院中的八个故事,所谓的谵妄、躁狂、情绪周期、言语攻击(verbal aggression)、思考障碍……等等病徵,是怎么真实地、活生生地发生在医生与病人之间的权力关系,她批判性地让读者知道「病」是怎么被宣称、运作;并且在这个「治疗」场域的记录里,她细腻地写到许多生命中细小的地方,怎么走路,怎么说话,怎么祷告,怎么缓慢,怎么慌乱,怎么尝试想要出院和小孩相聚,而医生和病人又是怎么扮演自己的角色;或许在不同的说话体系里,我们都轮流地扮演著他者,都是第九个病例。

〈我现在宣布,你是个躁郁症患者〉中提到的药物,全部都是台湾的药单上看得见的,这份田野的中文化非常重要,它提供了病例书写的中文视野,更拓宽了一点点让许多服用这些药物的人能够更进一步说出自己感受的可能性。

尽力想让「忧郁」能够展现出最大张力,我们选译了温蒂.布朗(Wendy Brown)的〈抗拒左派忧郁〉(“Resisting Left Melancholia”),温蒂.布朗以「忧郁症」作为一种政治修辞,她所批评的左派,总眷恋著过去,总凝视著过往的政治依附,不愿意卸下悲伤,也不憧憬复元,於是自恋/恋物的忧郁症结构,让政治只能朝向一种永远失落的哀痛;抱紧过去的耽溺欲望,超越了任何现今对於政治动员、结盟,或是转变的投资的可能性,所以不可能活在当下,看不见现在的问题,她引班雅明所说,这是对「每一个效忠的誓言或回忆」的忠诚,对乡愁的忠诚,「在其坚定的自我贯注里,在沈思默想中拥抱死去的对象」。

其实读完〈抗拒左派忧郁〉的第一个感想是:我一定看不清任何问题,还好我不是左派,果然我不适合从事社会运动。所以更诚实一点来说吧,虽然我可以知道班雅明所批评的左派,其实本身就是另一个文本,或许更像是一个谜语,而且温蒂.布朗批评的左派,也需要进入她所对话的系谱中脉络性地认知――但是,我很快地、没有任何异议地觉得,如果作为一个社运者,我一定到不了更远的地方;我立即把她所批评的左派,想像为「这里的」、「现在的」左派。怎么会这样呢?以忧郁症作为一种历史的情感结构,并以之作为一批判的修辞,这篇文章的确是做了非常杰出的典范;但其实这好像不全是选译它的最大原因,因为这篇文章在台湾被怎么阅读,似乎是更重要的。〈抗拒左派忧郁〉让读者得直觉地回应我们的立场是什么?我们所想像的左派是怎么样的左派?而与读者一起面对这阅读本身的问题化,是这本文选更想与读者一起经历的。

这本文选透过麦克思.潘斯基(Max Pensky)在〈忧郁的辩证.序〉(“Introduction to Melancholy Dialectics”)试图延伸对忧郁书写的关注,在台湾已经拥有了中文化的傅柯(Michel Foucault)关於「自反性语言」(reflexive language)的思想资源,提供了许多关於沈默、空白的话语的政治:傅柯认为某些状态的言说,其实是一种朝向虚空的叙述,这既是喧嚣也是沈默,因为文字是为了将语言和主体一同抹拭,它们终究只存在於纯粹的域外。如果《外边思维》(La Pensée du dehors)提供了一种沈默的思想的可能性,那么克里斯德瓦(Julia Kristeva)的《黑太阳》(Soleil noir. Dépression et mélancolie)或许可以说是做了一种失语的重要标志,她试著将语言的解构与作者的情感状态做出连结,克里斯德瓦说,这是与哀伤症的关系。《黑太阳》里诚恳的告诉读者,书写忧郁的意义,正是因为遭受忧郁折磨的人所书写的每一个文字都是来自忧郁――而麦克思.潘斯基接著说,这是「以书写填满了『苍白的倦怠』,那空白的一页」。「倦怠」来自於班雅明的〈历史哲学论纲〉中的“acedia”,其实这本文选有意地选译了不同诠释脉络的引用、不同情感意义底下、被赋予了不同意义的班雅明;麦克思.潘斯基藉班雅明批判历史主义者的“acedia”,对《黑太阳》作出了更进一步的解释,他认为正是忧郁书写可以抵抗这收编的体系,而「那空白的一页 」就是忧郁书写;从「失语」的写作、从荒芜中的、不断丧失的文字,我们得以回想忧郁书写意味著什么。

有一天,我一直以来就写得乱七八糟的小说,突然就写不出来,没有了。那个时候突然也就懂了路况对邱妙津的评述:邱妙津一直以来都以文字作出对自己、对世界的「最后一击」的抵抗。大抵我们没有这搏斗的姿态,然后文字消散地又比我们的生命早一些,之后就是干涸、苍白,然后失语,然后更彻底的失语。在几年后读到麦克思.潘斯基《忧郁的辩证》一书的序言,更觉得这「失语」、「空白」应该被放在一个结构性的位置里看待。邱妙津《鳄鱼手记》的写作,像是一再地推翻了这本手记本身的存在般地,一再推翻了说话的可能性。当中作者与文本的关系,甚至有点像依靠著这反覆的推翻、擦拭的结构才得以继续:

跟你说话时,我慌张,那些话一出口如脱缰野马,我驾驭不住它们在真实描写我的跑场内,零

碎的我像漂浮海面的碎冰块,一踩上去就翻落。最后,我甚至连努力想给你写信都难以完成,

躺在床,脑里似有千百个声音在那里冲撞,怎么也无能爬起来收拾房间,无能抓起笔涂抹纸

页。这种情况在两个月里断续存在,我太恐慌了,不敢告诉你。

《鳄鱼手记》中屡次提到了作者表白的无能为力,「失语」像是《鳄鱼手记》里不断涌出的注脚,在作者「驾驭不住」的翻落的文字里、在她的恐慌、不能说的「难以完成」,作者总是和「失语」一起存在。不断地推翻文字――在文字的背面,书写藉著一再否认「语言的可能」才得以继续,作者藉由排除、拒绝语言的表意功能,文字才能在这往来的消隐之间留驻。

应该有更多「辗转反覆」的作者们都在与这荒芜中的、不断丧失的文字共同生活,即便我们都没有办法对世界作出最后一击。文选藉这篇文章,试著中介另一种忧郁与忧郁书写的关系;忧郁书写意味著什么?这是麦克思.潘斯基在这篇文章中的主旨:「那『事物』(the Thing)――那无可名状、无可挽回地被扣留而不可得者,不管是弥赛亚降临日或圣母或绝对真理或永恒的和平――那『事物』是透过它绝对的缺席来建立忧郁书写的不可能性与必然性。」〈忧郁的辩证.序〉在结构上精致得非常惊人,每次读都觉得它出色到几乎是帅气的程度,好多段的叙述对我而言真像是外星来的诗歌;说它是诗歌,是因为那些我们无以为继,再也没有办法写完的东西,即便是空白的萤幕、无法下笔的纸页,好像都是可以被好好珍惜的。譬如〈忧郁的辩证性.序〉一开始就引用的格尔雄.梭连(Gershom Scholem)的诗「我们并不虔诚。我们驻留在亵渎神的化外之境」,以忧郁之名,我们写作,我们失语。

朱帝斯.巴特勒(Judith Butler)的〈失去之后,然后怎样?〉(“After Loss, What Then?”)一文,郑重地面对忧郁,以哀悼的特殊位置回应了「时间」与「历史」的复杂性,无论失去的是什么,它都不可能是对过去的重写;也不会是一种从当下、或是把过去当成现在,顺利重新组构的过去。过往历史永远标记著失落的痕迹,她认为正是在「失去」里,铭刻了我们所受的磨难、暴力、污名,而佛洛依德对忧郁症的病症「瘫痪业已麻木」的诠释,其实正是历史的新的可能性,哀悼的过程里可以赋予主体战斗力、能动性;朱帝斯.巴特勒引用了班雅明在《德国哀悼剧的起源》(Ursprung des deutschen Trauerspels)中对哀悼剧的诠释,强调「哀悼」是一种身心共舞的政治。班雅明认为历史其实是非线性的「空间连续体」,历史不会从「合理」(make sense)的叙述再现灾难,那么我们更不应「合理的」理解自己,或是「合理的」描绘未来;哀悼的过程宛若哑剧,在编舞般的历史空间连续体中,让(人)与匿藏於舞衣的「褶皱(哀悼)」,「偶然」却不可避免的直视、触碰;这碰触的过程,令穿戴著哀悼的人无比尴尬,引爆了历史的尖叫。与衣裳「里子」的碰触中,体现了哀悼政治在历史过程中的物质性。

哀悼是失眠的时候听到时钟还是滴答地响的绝望,哀悼是留在键盘上的饼干屑和烟灰,哀悼是这些味道这些琐碎的事物的重量;但若不和过去诚恳、坦率的建立关系,我们所经历的就不会是有意义的历史了。哀悼的「由内翻外」,正是「然后怎样?」的问题,让我们或羞耻或惧怖的种种被身体揭露,哀悼的「时间」、「历史」,就是身体性地、肉体地与物质相遇的政治。

伊芙.可索夫斯基.赛菊蔻(Eve Kosofsky Sedgwick)在逝世前完成了〈梅兰尼.克莱茵与情感造成的差异〉(“Melanie Klein and the Difference Affect Makes”),她罹患乳癌多年后,想到了从年幼时就经常幻想能够抱著的、却一直没能买到的大娃娃,并且以这个大娃娃替克莱茵的理论做了一个巧妙、厚实的譬喻。赛菊蔻从情感层面来阅读理论,毋宁更接近於我们情绪起伏的现实人生:「每隔一段时间,我便会重新思索克莱茵的理论;这些接触除了让我感到自己获得鲜明的洞识之外,也伴随著痛苦的梦境与饱受煎熬的日子。」萧沆(Emil Cioran)曾说过的:「谁的生存若不是一场既猛烈又模糊的痛,就永远也无法进驻问题当中,亦不能了解其危险。」但是这个看似无比体贴,想要贴近痛苦与眼泪,在方法上却是来自对生命的炽烈推翻:若有人能自诩能找出那遥远的思想真正的解法,那他只会为一座构造不稳的建筑而牺牲,还要回溯这些模糊的表达的根源何在,就必须尝试朝它们的本质做一次情感的倒退,认自己淹没在

无可言状之中,再披著褴褛的概念走出来。

在赛菊蔻的文字里,我读到了淹没自己的「无可言状」情感高度,更有怀抱著从「褴褛的概念」走出来的诚恳与勇气;赛菊蔻说:「这些脆弱、令人筋疲力竭、有时让人变得贫乏、而且只能勉强发挥作用的防御,是为了让我不被交替循环的贪婪、羡嫉、愤怒、特别是排山倒海的焦虑所吞噬。我甚至无法从自怜中得到抚慰,因为克莱茵让那些精神生活日益恶化的纹理显得如此真切,远比我自己的精神生活更令人难以忍受。」

赛菊蔻所著迷的克莱茵理论,帮助她理解自身的忧郁情状与面对乳癌的情绪;在「抑郁型位态」的概念中,她看见「忧郁」能动性与创造力的可能,在「妄想型—分裂型位态」中,她充满同理心地试图解释1980、1990年代初期面对爱滋恐惧时,酷儿理论所衍发出来的动能,及其后续发展的疲态及限制。

凯莉.汉弥尔顿(Carrie Hamilton)在〈快乐的回忆〉(“Happy Memories”)一文里围绕著雷纳多.阿里纳斯(Reinaldo Arenas)的自传《在夜幕降临前》(Before Night Falls)展开分析,当小说中的主角感到沮丧、灰心,他试著相信还有更多的快乐时光会到来;快乐的回忆,是他可以继续活著的安慰。凯莉.汉弥尔顿强调了「快乐」在政治中如何地得来不易,更告诉读者书写「快乐」背后的重要与艰难。

中国文学史里也不太谈快乐。以「赋」这个文体为例,许多诠释者认为汉赋的铺陈及其表现的快乐,再现著帝国光影,帝国的繁荣与奢华,同时许多论述认为西汉的文人更像扮演著国王的娱乐者、乐师,或是弄臣,这是不够出色的身分。之后不论是汉末以降的短赋、小赋,以及往后开始渐渐形成的俳赋,愈来愈只有刻骨铭心的痛苦的赋,才会被认为是出色的赋。不知从何时开始,赋里的「快乐」,变成赋的尾声所营造的「幻灭」的对映,快乐是为了一种枉然,一种追寻的不可能而被铺陈。当然文学史中还是有正当性的快乐,简朴的田园乡居、辞官与离开官场的时候所感到的惬意,通常是正确的快乐,在十九世纪以前,若一位作者表达了这些领域之外的快乐,往往会招致批评。

张岱的自传《陶庵梦忆》或许是同时占据了极为巨大的「快乐」与「忧郁」的作品——尽管张岱的快乐:沈迷、追忆,随后总召唤了更庞大的忧伤——如果没有这些随即而至的毁灭性的失落,其实我有点不太晓得对《陶庵梦忆》的评价是否还会这么高,特别是我们都不如张岱晚年的颓唐与痛苦。或许《在夜幕降临前》与《陶庵梦忆》多少可以作为一个文学批评中的政治对照,两位作者都在很辛苦的处境;凯莉.汉弥尔顿诠释《在夜幕降临前》里的快乐,是一种可以依靠的温暖,然而张岱的快乐(尽管也是这么温柔动人)通常被读为一种绝对的失落,并且选择这种理解方法的,当然也包括了我。

即便不是作为一个读者身分在这里、在此刻说话,以一个生物来说,我似乎也不算是快乐的人;其实〈快乐的回忆〉一开始的引文对我就极具杀伤力,重新在这个「快乐的政治」的脉络里读到但丁的话:「最巨大的悲伤,莫过於在悲惨中回想起快乐的时光。」真令人招架不了。阅读〈快乐的回忆〉以前,不时地想起这句话时,是为了铭记忧郁,〈快乐的回忆〉无比清楚的一直提到这点,但是凯莉.汉弥尔顿更将「回忆」作为情感形式的一种政治,同时包含著生产契机与制约,於是但丁的话在这里变成了一种谶纬,一种政治预言;不晓得会不会也有像我一样的读者,总是让回忆中的温暖与快乐,一再成为当下的挫败的对照,於是每一个接下去的「现在」,永远会更痛苦、更寂寞。

我一生中有好多糟糕透了的失败,其中最让自己懊恼的,是对乡愁与回忆的需索无度,对记忆的暴食与饕餮带来无法挽回的结果;情感荒芜的恐怖,以及毁掉回忆中美丽事物的恐怖。

选译〈快乐的回忆〉一篇,也是为了提醒自己怎么理解、放置回忆里的「快乐」;「快乐的政治」并不是为了要相对抗於「忧郁」,而是希望让主体的各种真实状态都可以被认知。这些对「我生命中最好的部分」的回忆,显示了记忆是多么复杂;精神过程穿过的种种隐喻,存在於明确的物质条件,座落在各个清楚的政治与社会座标。并且,「快乐的政治」绝非是企图擦拭掉压迫与悲伤的记忆,也不是要把所有的事都看成快乐,更不可能是对悲伤与忧郁的「超克」或是「放手」。但至少要以自己为例吧,或许必须试著让「追忆」也不见得要排除快乐――有些记忆与其存在的方式,蕴藏著力量,特别是当我们支持著被压迫者的政治,这些快乐的回忆可能格外重要,它很可能是能动性的标志,带著不同的未来的可能性。

一位破产的人的快乐,一位谵妄的人的快乐,一位心碎的人的快乐……。在台湾述说这些快乐很难;我们似乎还得先寻找、定义这些失落的身分可以提到「快乐」的正当性;更直接的说法是,当我们成为了不合理的身体,当我们落籍在一个糟糕的位置,我们该怎么说自己的故事呢?

马克白「对阳光过敏」,但又不尽然是一位夜行者;或许更简单地说,他对於活著这件事非常困窘;因为对幻想的温暖与明亮,以及这温暖与明亮下的东西都感到反感。他可能算是最软弱的典范之一――马可白的脆弱与歇斯底里,在文学史里背负著重要的精神形象,但瑞克里芙.霍尔(Radclyffe Hall)《寂寞之井》(The Well of Loneliness)中痛苦自恨的史帝芬,在需要力量的同志运动中,她的身分则显得十分尴尬。〈坏毁的身分认同〉里海涩.爱(Heather K. Love)认为《寂寞之井》里的史帝芬之所以受争议,或者更简单的说被讨厌,正因为他受苦、自厌、爱的挫败与绝望,都恰恰为近代同志形象的相反典型:「史帝芬并不是我们想要成为的,她代表的更近乎於我们恐惧成为的东西」。《寂寞之井》在英语世界有著暧昧性的崇高地位,它既是最被广泛阅读的文本,同时也是让拉子困扰、憎恨的作品。书中主角史帝芬太古典,或是说太过时的,太迳渭分明的阳刚认同,在诉求流动、进步、抛下悲情的当代论述中,实在太不政治正确;并且满溢全书的绝望、自恨,让理论家们想要试图寻从中找正面的可能性都无法办到。

走不出的羞耻,抛不下的过去,或许正是运动要面对的关怀,但有可能也会是运动已预设我们可以超克的苦难,海涩.爱批判性地回顾了几篇重要的评论文本,认为越是闪避、跳跃、转化甚至是误读史帝芬的困境,反而越显示出造就同志困境的社会规范的有效性。史帝芬太过於走味、败坏的生命,无法被理论家们引用,在进步主义的同志运动中,更显得羞耻、黯淡。海涩.爱认为,正是要正视这些痛苦、败亡、颓圮,从这些被遗弃的历史的败笔中,回头看待我们自身的厌恶、羞惭又难以切割的拉锯,才有可能接纳并且开始处理酷儿历史的艰难性。

台湾有可以引以为傲的同志游行,也有研究者开始收集老年、边缘(尤其是中下阶层与原住民)同志的珍贵口述史;在地的运动光谱的延展,是来自许多社会工作者与学者的辛劳与积累,这些重要的资源,使多元的主体得以现身。她们的故事并不总是漂亮的,反而可能沈重、苦涩地难以负荷。「已经在那里分明存在的苦痛,不会宛如在线性史观中那般自动升华或消逝」,认真地直视这些破败与悲伤,真实的历史与情感才有可能继续、被记得。

〈拒绝的政治〉(“The Politics of Refusal”)里,海涩.爱延续了她的关怀,把命题放在美国酷儿运动里常被拒绝、抹拭的坏情感。一如要区别「好的」与「坏的」忧郁是不可能的(但其实在病理认识、文学批评、社会运动里我们却又不断地这么做);对忧郁的感受,不可能被封锁在诸如乡愁、抑郁、绝望之类更具普遍性、问题性的情感与态度之外。相同的,海涩.爱认为情感里不论好的与坏的,两者都构成了运动的可能。譬如“queer pride”非常重要,但羞耻、难堪在历史中才是“queer grief”最初始的关怀,但羞耻又在美国的同志运动中被“queer pride”所用力摒弃;这篇文章「与黑夜有关」,与这些难堪有关,她追认这些沮丧、不正确的情感,试图为这几乎是羞耻的秘密的长远历史作些辩护、安慰。

虽然这些坏情感看似根本就是对行动无益,更甚者就任何传统意义上的能动性与行动而言,它们会使得那些如此感受的人丧失资格。但海涩.爱的政治诉求,正是期待一种政治能动性的视野,而它所处理的政治性,是可以将我们所经历的坏情感,纳入希望修复的伤害之中;因为,能够认可这些苦难的存在,并藉此发展出的相关论述,才是能够处理酷儿经验的运动。

或许我们背后的废墟不尽相同,承担的苦痛也不一样,但持续被驱向光明的未来的推挤约莫是同一方向的;海涩.爱认为这些我们所经验的历史,其实是这所谓的「未来」难以维持的:「在目前的局势下,问题真的不在於是否诸如悲伤、悔恨、绝望的情感是否在试图改变现状的政治中有其地位:事实上,若没有这些情感,不可能去想像改变现况的政治。」

〈拒绝的政治〉里回应了温蒂.布朗的〈抗拒左派忧郁〉,海涩.爱回应的方式不尽然是左派的问题,她著重的论点是,虽然布朗这么重视坏情感的政治,对忧郁政治如此同情,但遗憾、绝望等情感的政治有效性,还是放置在「最终她还是回到那始终不变可援请的,作为唯一可行的政治情感:希冀一个更美好的未来」。能够敢(即便是喑哑地)喊痛都是需要勇气的,承认自己的软弱,承认自己的不正确,承认自己满身的坏情感对运动一点都无所助益,承认「早上醒来感觉生气与作呕」,对我而言这真是历经艰难。

许多时候,还是会惊讶有些细小、虚弱的字对我而言依然这么动人;譬如说〈拒绝的政治〉真是篇温柔的文章。或许是因为这些所谓的难捱、倒退,这些陈腔滥调――恐怖的是这一切都是真的。

当一切峥嵘的情感过后,总是来不及,也无能为力对曾经遭遇的所有敬重地惜别,甚至是激越的痛苦都不可能;琐碎的生活里,我们对世界的不适应,已不再有所谓的批判性,无能为力的疯狂也没有更多更冠冕堂皇的好理由――这才是我以前无法料想的生命最终的沮丧奇观。当我们最终状态的软弱,是不现代、不进步的,是落后、倒退、上不了枱面,是不正确、不好说的。当生命已成为了风化后的空洞遗迹,其实我也早就放弃了关於未来的所有问题了。但海涩.爱说,未来应该要是「倒退到我们之中即便最不情愿的人也可能想住在那里」,真感动,我好像有点想这么开始希望,如果有一个这样的未来。

薛西佛斯必须不断地将石头推向山顶,然后石头不断滚下――这是欲望、欲力(drive)的不断运作,这是欲望完成的「永远」的暂时迟滞,佛洛依德应该会说这是一个失败的哀悼过程吧?有太多思想家都曾经深刻地解释过这个事件,但请原谅我草率地岔开,或许在这个意象底下,我有点想把问题放在:「你要怎么认识你的失落与忧郁,它们对你而言是怎么样的关联?」

其实我根本没有面对昨天的决心与勇敢,说好听一点,不过总是被过往的消隐所吸引,然后总又彻底地被伤痛击败;在追忆与追忆的挫败之间折返跑著,在情感用尽以前,和好多人一样,不停地、一再地把石头推向山顶。也很想任性地对自己说一些好听的话,像是「这些泪水本身就具有它存在的意义」等等,但真实状况总是任何一点点不经意的难过,都可以完全推翻这种努力。如果也可以,尽管乍然看到,一眼就好,再多一眼如班雅明所说那足够松动过往的“fleeting images”,再多一点点温柔的事,再让我继续当著薛西佛斯。

忧郁和忧郁书写总是一样痛的。可能这本书的编辑也是一次把石头推向山顶的过程,但至少这次我不觉得徒劳;感谢的话不可以替别人说,但没有这么多人的努力与鼓励,这本文选是不可能出现的。如果一再击垮我的忧郁,如果我所经历的荒芜,不能够让我对痛苦的人有更多的感受与同理心,那么,我所经历的一切,就一点意义也没有了。很希望在这本书的尽头,不论是不是药效的副作用,不论酒精与政治正确的比例,不论我们的身体毁坏与不宜人居的程度,我们都可以靠近一点。

--

憂鬱的文化政治.目錄

目錄

憂鬱,投資與罔兩翻譯|Melancholia, Investment and Penumbral Translation

劉人鵬

哀悼有時|A Time to Mourn

鄭聖勳

躁鬱簡史|A Short History of Manic Depression

愛密麗.馬汀|楊雅婷譯

我現在宣布,你是個躁鬱症患者I Now Pronounce You Manic Depressive

愛密麗.馬汀|林家瑄譯

不能再靦腆了|Bashful No More

克里斯多夫.連恩|鄭亘良譯

哀悼殘存/持續|Mourning Remains

伍德堯與大衛.卡贊堅|鄭聖勳、翁健鐘譯

憂鬱的辯證.序|Introduction to Melancholy Dialectics

麥克斯.潘斯基|區立遠譯

壞毀的身分認同|Spoiled Identity: Stephen Gordon’s Loneliness and the Difficulties of Queer History

海澀.愛|洪凌譯

梅蘭尼.克萊茵與情感造成的差異|Melanie Klein and the Difference Affect Makes

伊芙.可索夫斯基.賽菊蔻|楊雅婷譯

快樂的回憶|Happy Memories

凱莉.漢彌爾頓|楊雅婷譯

拒絕的政治|The Politics of Refusal

海澀.愛|鄭聖勳、翁健鐘譯

抗拒左派憂鬱|Resisting Left Melancholia

溫蒂.布朗|張永靖譯

失去之後,然後怎樣?|After Loss, What Then?

朱迪斯.巴特勒|鄭聖勳、翁健鐘譯

作者简介

爱密丽.马汀(Emily Martin)

现为美国纽约大学人类学系教授。研究领域包括科技人类学、医疗人类学、性别、文化心理、历史精神病学、英国社会文化等。著有《身体里的女人:生产的文化分析》(The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction, Beacon Press, 1987)与《双极探险:美国文化中的躁狂与抑郁》(Bipolar Expeditions: Mania and Depression in American Culture, Princeton University Press, 2007)等,另与希尔.盖滋(Hill Gates)合编《台湾社会的人类学》(The Anthropology of Taiwanese Society, Stanford University Press, 1981)。其知名论文〈卵子与精子:科学如何建构了一部以男女刻板性别角色为本的罗曼史〉(“The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Sterotypical Male-Female Roles”),中译曾收录於《科技渴望性别》(群学,2004)。

爱密丽・马汀的个人网页:http://web.me.com/em81/work/Welcome.html。

克里斯多夫.连恩(Christopher Lane)

现为美国西北大学英语系教授。教学与写作领域包括维多利亚时期与当代英国小说,并专长於19世纪心理学、精神病学与知识史等。著有《仇恨与文明:维多利亚时代英国的反社会生活》(Hatred and Civility: The Antisocial Life in Victorian England, Columbia University Press, 2006)与《害羞:正常行为如何成为一种疾病》(Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, Yale University Press, 2007);《害羞》自出版后已广译为日文、韩文、法文。

连恩替《今日心理学》(Psychology Today)撰写部落格「副作用」:http://www.psychologytoday.com/blog/side-effects。

伍德尧(David L. Eng)

现为美国宾州大学英语系教授。研究领域包括美国文学、亚美研究、亚洲移民、精神分析,并专长於批判种族理论、酷儿研究与视觉文化。著有《种族阉割:亚美阳刚的治理》(Racial Castration: Managing Masculinity in Asian America, Duke University Press, 2001),另与大卫.卡赞坚编有《失落:哀悼的政治》(Loss: The Politics of Mourning, University of California Press, 2003)。

大卫.卡赞坚(David Kazanjian)

现为美国宾州大学英语系教授。研究领域包括19世纪跨国美国文学与历史研究、政治哲学、欧陆哲学、拉美移民研究、殖民论述研究和亚美尼亚流离研究,曾发表多篇关注北美—亚美尼亚流离的文化/政治研究的相关文章。著有《殖民伎俩:早期美国的国族文化与帝国公民身分》(The Colonizing Trick: National Culture and Imperial Citizenship in Early America, University of Minnesota Press, 2003)。

麦克斯.潘斯基(Max Pensky)

现为美国纽约宾汉姆顿大学哲学系教授与系主任。研究领域包括当代欧陆哲学、社会和政治哲学、法政哲学和国际关系等。著有《团结的尽头:伦理与政治论述理论》(The Ends of Solidarity: Discourse Theory in Ethics and Politics, State University of New York, 2008)和《忧郁的辩证:班雅明与哀悼剧》(Melancholy Dialectics: Walter Benjamin and the Play of Mourning, University of Massachusetts Press, 1993)等。

海涩.爱(Heather K. Love)

现为美国宾州大学英语系副教授。研究领域包括性别研究、酷儿理论、当代文学、情感研究、电影和视觉文化、精神分析、种族和民族学批判理论等。著有《倒退的感觉:酷儿历史的失落与政治》(Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History, Harvard University Press, 2007)。她曾主编《新文学史》(New Literary History)特别专号「在认同政治之后有什么生活?」(Is There Life after Identity Politics?)。

海涩・爱的个人网页:http://www.heatherklove.com。

伊芙.可索夫斯基.赛菊蔻(Eve Kosofsky Sedgwick)

长年任教於纽约城市大学英文系、女性与社会研究中心,2009年因乳癌过世。赛菊蔻在1985年出版成名作《男人之间:英美文学与男人的同性社交欲望》(Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, Columbia University Press, 1985),之后的《衣柜认识论》(Epistemology of the Closet, University of California Press, 1990)奠定了她在酷儿理论中的地位。《与爱对话》(A Dialogue on Love, Beacon Press, 2000;心灵工坊,2001)则是赛菊蔻的忧郁症手记, 结合了对话与诗,呈现了她与心理治疗师的交流历程。赛菊蔻1998年时曾应中央大学性/别研究室之邀来台发表两篇论文:〈如何将孩子教养成同性恋〉与〈情感与酷儿操演〉(收於性/别研究第三、四期合刊《酷儿:理论与政治》,中央性/别研究室,1998)。

凯莉.汉弥尔顿(Carrie Hamilton)

现为英国伦敦罗汉普顿大学艺术学院教授、罗汉普顿性/别研究中心主持人。研究领域包括性/别史、女性主义、口述史、文化记忆、政治与革命运动、西班牙与拉丁美洲历史、拉美裔研究等。最新发表的文章是〈性/别政治与社会主义的居住:古巴革命中的建设家园〉(“Sexual Politics and Socialist Housing: Building Homes in Revolutionary Cuba”),收於《性别与历史》(Gender & History 21, 2009)。

温蒂.布朗(Wendy Brown)

现为美国柏克莱大学政治学系教授。研究领域包括政治学史、19与20世纪欧陆理论、批判理论、文化理论、女性主义理论、批判种族理论、后殖民理论等。她批判地置疑权力位置、政治认同和当代民主中的政治主体性,以交织理论之间的对话知名,如:马克思、尼采、韦伯、佛洛依德、法兰克福学派、傅柯、当代欧陆哲学等。〈抗拒左派忧郁〉一文曾同时收录於《失落:哀悼的政治》和《没有保证:霍尔纪念集》(Without Guarantees : In Honour of Stuart Hall, Verso Press, 2000)。著有《伤害的状态:晚期现代性中的权力与自由》(States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton, 1995),并与珍娜.哈莉(Janet Halley)合编《左派律法主义/左派批评》(Left Legalism/Left Critique, Duke University Press, 2002)。

朱迪斯.巴特勒(Judith Butler)

现为美国柏克莱大学比较文学及修辞学教授。研究领域包括女性主义理论、性/别研究、近当代欧陆思想等。她於1990年代发表了许多影响深远的作品,如:《性/别惑乱:女性主义与身分颠覆》(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 1990;桂冠,2008)、《身体至关重大:论「性」的话语界限》(Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex,” Routledge, 1993)和《权力的精神生活:服从的理论》(The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford University Press, 1997;江苏人民出版社,2009)等,对权力、性别、身分认同与情感政治的分析批评多所卓见。

文章地址: http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/c1/2138

引用通告: http://wen.org.cn/modules/article/trackback.php/2138

本文版权为文章原作者所有,转发请注明本网站链接:http://www.cul-studies.com