文章 > 循声而去:关于水的几组跨文本民族志实践

循声而去:关于水的几组跨文本民族志实践

作者: 来源:热风学术 发布时间:2018-06-08 16:27:27 阅读:

周雷,自然力研究院联合创立人。

本文认为,相对于田野本身的厚重、多重时序、关系性和现象学展开的数据排列模式,任何传统意义上的文本型写作都属于“薄文本”(thin text)和空文本(hollow transcript);除了民族志本身书写的问题,笔者在于检讨声音、仪式、观看和媒体建构这些仪序性讯息被民族志文本大量遗弃的现实,并思考一种多维写作的实验模式;在这种语境之下,听觉型呈现——相较于文本化的知识,具有某种抗辩的意义。

卡马洛夫(Comaroff)在“民族志与历史想像”中提到,民族志的田野工作有时候可以超越传统肉身田野的地域锁定(positionality)。他认为可以通过阅读历史资料而获得一种阐释学意义上的“田野经验”;传统田野旨在获得一种“厚重浓深”(thickness),也就是格尔茨所说的通过丰富性、书写质地、描述细节所获得的一种整体性知识。[1]

本文认为,相对于田野本身的厚重、多重时序、关系性和现象学展开的数据排列模式,任何传统意义上的文本型写作都属于“薄文本”(thin text)和空文本(hollow transcript);除了民族志本身书写的问题,笔者在于检讨声音、仪式、观看和媒体建构这些仪序性讯息被民族志文本大量遗弃的现实,并思考一种多维写作的实验模式;在这种语境之下,听觉型呈现——相较于文本化的知识,具有某种抗辩的意义。

也许是因为人类继承和后天训练的声音系统从一开始是中介化、本体化、实质化的并行机制,所以我们在日常的宗教和社会生活实践中,基于此开始发展出不同的指号/符号标示和提取系统。

其中,最重要的一个特征就是人类语言的“仿声”机制——从某种程度来说,人类的知识都是一种听觉型的知识(心声合一、物我合一),因为婴儿胚胎期阶段听觉的极端重要性[2],以及因为皮肤和羊水的关系,婴儿的视觉是被压制的,人类的视网膜构造和成像原理(婴儿没有在羊水中也可以观看的“护目镜”,也没有可以穿透皮肤的红外热成像仪器),决定了居住在“羊水宇宙”的婴儿,无法通过高清成像的方式认知世界,它对世界的有限但是全息的感知大量来自听觉。

在这方面,我们可以以看到佛教经咒中对声音的大量使用为例的例子,尤其是从六字真言当中,我们几乎可以把它视为一种全息型、胚胎学、听觉型知识。如下文的中文对梵文的翻译,就将其释义为完全纯然的听觉符号。,但是,奇怪的是所有的字型翻译中,左边都有一个“口”字。这个“口”字,仅仅标示这是通过一个发声的窍號和孔洞所传达的宇宙,?还是一个被人器官中介化的自然本体声响?

这时候,我们似乎可以理解,为什么《道德经》的作者老子被理解成有着巨大耳朵的“老聃”。此人不仅名字叫耳,而且表字也是“巨型声响系统、高保真听觉型元人”的意义。李耳正是通过五官的系统“内卷”和向内观照,屏蔽其他感官的冗余信息,最终获得了一种元真世界的认知——它既是一种婴儿羊水为中介的滉瀁认知,也是通过母体声响系统为中介的认知。

所以,《道德经》这样判断其他感官及其提取“数据”的意义:“五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。 是以聖人為腹不為目,故去彼取此。”[3]又云:“视之不见名曰夷。听之不闻名曰希。抟之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一……”[4]

联系到现代世界的“谷歌眼镜”,虽然表现形式是一个无远弗届的观看装置,但是在其表现形式上,确是一个眼罩,它只不过是用海量信息来屏蔽和筛选知识,其实也是属于一种内卷化的视觉装置。以下是笔者对《道德经》文本的几种听觉阐释和理解。

一、域中有大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

这种认知逐层扩散的晕圈效应,也是一种羊水胚胎式知识,正如婴儿、胎息、胎音、母声仪器的认知系统。所以我们遵从自然的声音训诫,通过地,再通过天、道、自然的衔接,形成真正本真的知识。

二、大方无隅。大器晚成。大音希声。大象无形。

(现代科学按频率将声音分为次声、可听声、超声、特超声,同时还区分周期性声音和非周期性声音;道德经的“大音”更像是不通过母体胎音机制传递的声音,而是直接通过羊水和胎儿的听觉本体所捕捉的细微之极,希夷之致的声音,故而“希声”。我称之为“宇声宙音”。)

三、不出户知天下。不窥牖见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知。不见而明。不为而成。

(因为胚胎的受孕,本就是一个过程,已经经过了万物的运化——万物负阴而抱阳,冲气以为和,包含了足够充沛的能量和信息,它是外在而不需人认知、而自在而自然的物事,所以胚胎是一种听觉机制,也是一种宇宙认知原式。正是出于这个原因,《道德经》认为,并不需要再远行费力来获得对天下的认知,相反,只要居大方之境,允执其中,即可获得对世界的认知和把握。不行不见而知,关键在于五官的内卷、和向内照视和俯听。)

再看《道德经》如何理解婴儿和赤子:“知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归於婴儿……含德之厚比於赤子。”

婴儿不是一个粗陋简单的“裸机”,而是充满信息和本真知识的“源代码”输出和生产机制。如果仔细爬梳各类宗教文献并揣度社会认知的各种积习,我们是否可以看到不同宗教、不同文化的婴儿“真理型认知共识”?

笔者之所以进行《潸何水》和《三经注水》的跨文本实践,目的在于反思研究研究世界时的过度于文本化和视觉化。笔者,试图将部分声音和声响带入到学术生产的情境中,并强调声音在随机、现场、偶发过程中的意义。如果将这种有关书写、民族志、经验世界的讨论转移到生态问题的讨论,笔者感知到几种认知不协和与谬误(dissonance and fallacy):

其一,究竟如何评估这个世界,以及在中国正在遭遇的重要生态危机?,它的危重程度是一种自在的事实,还是需要一种时序和观点才能感知到的事实?

其二,伴随着生态问题的产生和恶化,人们的研究往往过于关注行为(action)、体系(institution)、制度(regime)、能动性(agency)、思维(mentality)等方面的信息,不管是生态人类学的研究还是日常的媒体型调查、政府部分反思文告、企业的机构应对都在寻求一种新的秩序和人物关系,一种更为有效的制用系统(exploitation mechanism),似乎环境的问题整体上体现的是人在认知和行为上的不协和?一旦人的问题解决,自然问题迎刃而解。

其三,如果把民族志的书写过程理解为研究者在田野空间的话语互文和声学共振,为什么民族志不能把田野中出现的机制、制度、能动性、思维、行为当作一种声音系统来理解和呈现?尤其是把田野当作一种声音超大建筑(mega-architecture of sounds)并通过一整套新的机制来理解、描摹声音?

在这个意义上,声音是一种比话语、修辞、理论更为外显的表述(representation),相比较民族志的视觉中心主义,新的民族志应该寻找到一种理解、释放、洞察、捕捉希微的声纳体系,并因而获得一种全新的田野认知和介入性社会文本写作机制——相比较传统的民族志书写文本,听觉型文本(audible text)[6]是更为稀缺的研究品种。

2015年2月,《三经注水》现场。彝族毕摩与死去河流之神对话过程中“被附体”,我在同时“理智”的情境下进行河流死亡的“书写”和河流典籍篡改。与窦唯的音乐创作不同,彝族巫师的声音入境是一种礼仪化和仪式化的声音,他们的被附身提示有一种更为永恒的知识通过他们的身体进行写作,并将这种跨主体的书写关系直接作用到物质和自然世界,也就是在这个意义上,彝族的毕摩可以生产一种具有现实功用的知识。在这一点上,《三经注水》展演中邀请的蒙古萨满、武汉道士、上海城隍庙道士的仪式和声音创造,同样是一种不可见的“本质知识”。相比较他们的法力,窦唯的旋律型和作者式音乐就如同学术界的理智文本写作一样,成为一种“空文本”。也就是在这个意义上,我从和音乐家合作转向和萨满合作的跨文本知识生产,是一种对理智的反制和省思——Transcription of irrationality when reason runs berserk.

彝族《指路经》——记忆手术与尸体缝合术(Mnemonic operation in the air and body stitching)

《潸何水》现场,我的经文书写取自理性思考的文献回顾,但是现场的书写将文字的声音和身体性带入,由于和现场的演奏同步进行,书写成为对声音的现场转制和思维对位,我的书写于是和窦唯呜咽愀然的音乐形成某种对应关系,这也构成某种知识的听觉现场。

在《潸何水》演出之前,我花费了一个星期,连续每天3个小时抄写彝族《指路经》原文,并对照彝汉翻译进行反复比对和场合,最后形成了一个长达7米长的书法文本,最终我将这个文本装裱成卷轴,铺设在《潸何水》演出现场。

由于《指路经》是彝族萨满指导亡魂前往祖先之地的仪式书,里面出现了大量山川河流的名称和知识。《指路经》将祖先迁徙路径与彝族现实生存场景高度融合,并将灵魂的超度直接依附于对物理性、知识性、神话性山川和河流的使用,也就是说没有山川和河流的记忆地理,当地彝族人便“死无葬身之地”。

而伴随着现代化进程,中国损失了大量河流。这些现实和记忆层面的河流消失,造成文化中介化和再中介化的困难。也就是在这个意义上,《潸何水》和《三经注水》都是对死去河流的现场超度以及“山川尸体”的现场缝合。部分观众在结束时告诉我,他们在音乐和仪式进行的过程中泪水如注——似乎他们不经过任何阐释和介绍,已经完整接收到这种跨文本写作的讯息。而不管是《潸何水》还是《三经注水》,我(特意安排)与参与人员和观众都不再依靠文本和现场解说来阐释,与参与的音乐家和萨满也只是在流程和基本概念上沟通,其他完全靠即兴形成一种现场型知识,并主要依赖现场的听觉来进行视觉意义上的呼应和反应——书法写作和文本转制。

人需要仿照萨满对主体进行暂时放弃吗?

奥特纳(Sherry Beth Ortner)在解释生态过程时,曾经提过一种上位操纵(dominance)概念。它的形成具有一个内在的叙事逻辑和归因机制,例如在印第安文明中,由于经常描述的战争人牺、全民奴化、对人的随意牲杀现象,似乎为后期的殖民者人口灭绝提供了一种控制和上位操纵的理由;另外一个例子是印度殖民时期的焚烧寡妇的现象(sati),这被当时的英国殖民者用作自己管制和操控印度的官方理由,似乎他们在进行一种文明化、规训野蛮的正当行为。应该说,这种净化政治管制和规训的阐释路径从内在逻辑来说是浪漫化的。

我们在以中国为案例的生态退化案例中可以看到另外一种互文:中国早期经典例如《山海经》中呈现的那个怪异的世界和风物系统,可以被视为一种认知意义的抗弃和介入(refusal and intervention),即隐藏在自然和人文互动生态过程中的人为僭越(transgression,天地不仁,以万物为刍狗)。正是因为外在世界的狂暴、压制性、统摄一切、洪流现象,它客观上需要人去激发自身的存在理由,并进而衍生出一系列改造自然及和自然和合行为。而从这个意义上,人和客体自然之间的关系是:认知即灾难,命名即死亡。自然如果具有一种能动性,它应该想尽办法把自己的真实遮蔽起来,并逃离和远离人的认知场域,甚至远离人的“彼岸”[7]。

也就是在这个意义上,在没有认知跳转和本体转向之前,人不可能通过屏住呼吸“杀死自己”或反思自己;该语境下的所有环保行为都是在屏住呼吸或龟息,它在认知层面不可能产生实际的“救赎效果”。

在本项系列研究中,水虽然是一种“癌症形态”和“发展危机后果”,但是在这个表象背后,有着非常深刻的宗教、哲学、意识形态、认知模式的原因;在许多宗教盛行的传统社会和后现代社会,环境问题更是宗教危机的集中显现。例如,在印度教当中,水的概念是一种原初物质,它是一种涤除和跨越阈限的工具,在它身上体现一种整合性力量(Anne Rademacher 2011)。

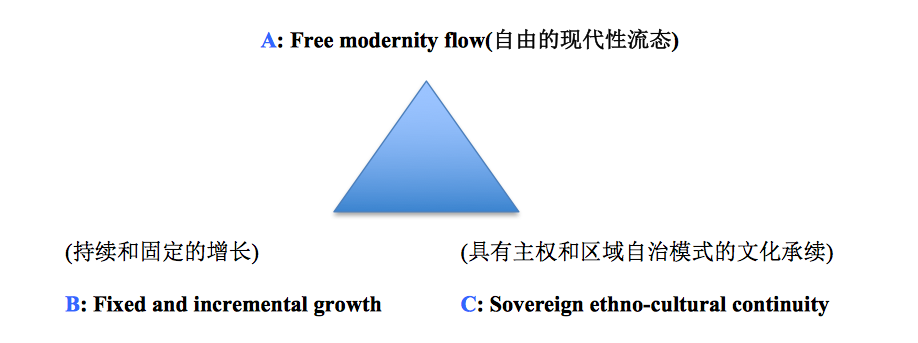

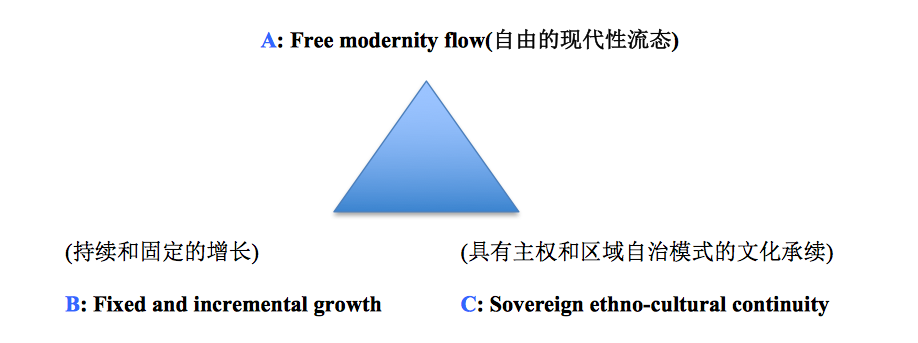

本研究基于田野数据和区域观察,提出了一个三重困境理论视角:即自由的现代性流态、固定的持续增长、主权(或族权)式的民族文化连续统三者之间的彼此掣肘和悖论式困境,它可以用于解释中国不同水系治理困境的内在因袭。

A: 现代社会许多发展中国家的发展设计都有一个永续增长、可持续增长、包容性增长的“增长预设”。这是一种流动的现代性,指向繁荣、富强、自由的远景。

B: 包括中国在内的许多新兴市场国家,同时都强调这种增长和繁荣应该是具有社会正义和兼容性的,也就是人人都可以从这些过程中获益,即一种民有、民创、民享的发展三民主义。

C: 与此同时,这些国家都强调保护本土自然、资源、文化遗产的重要性,试图在上述目标达成的基础上仍然具有自身的身份特征和文化特性。

《潸何水》现场,我用一具真实的恐龙化石,通过投影到书法卷轴的方式,形成一个依靠“死亡物体”媒介化的书写尝试。这个装置与音乐、文献、书写和观众的在场,共同构成一个跨文本的认知声场。

《潸何水》现场,我用一具真实的恐龙化石,通过投影到书法卷轴的方式,形成一个依靠“死亡物体”媒介化的书写尝试。这个装置与音乐、文献、书写和观众的在场,共同构成一个跨文本的认知声场。

当我们进行生态抗辩和生态民族志书写时,必须面对自我主体化的抗弃(refusal of subjectification)——我们会不会因反而反,为抗而抗,为寻求一个公正自为正义(self-evidential justice)而成为一个自动型正义操纵者(automata of justice)?

人是被文化和意义不断建构的主体,如何绕过那个受西方自由主义影响的内在整合、具有自我选择能力个体叙述冲动的限制,在看到社会、历史、文化、政治架构对人的刚性控制之下,形成自发、自为、自觉、自辨、自知的个体的能动性调适和抗弃,最终形成抗而不弃,隔而不绝的效果。

本文讨论的声音型或声响型的民族志并非一种范式意义上的革新,它是人类学已经在尝试的有效形式之一。,笔者旨在在于通过田野工作和民族志书写的经验强调这种声音或多感官型文本转型的必要性和紧迫性,尤其面对生态人类学、社会人类学、环境人类学的主体和田野正发生剧烈的变革——在这个过程中,作为一个学科的人类学也不能例外。

传统的视觉型文本与其说记录了一种事实和可分析的视觉调性,不如说它让我们可以不断分析“视觉弈棋”的内在逻辑、规则和情形。我们可以不断重复播放、分析一场视觉现场的内在结构。同时通过拍摄者、拍摄场景、播放形式、观看形式、受众反应、次级传播(secondary communication)来分析单一视觉记录的社会场景和权力结构。

在现象学意义上,田野即发现/即信息(Fieldwork is message),通过参与构建观察(participation-constructed observation),我们有时过度沉浸于基于意义、解释、推理、逻辑、判断、影像的“主观视觉建构型田野”,以至于我们像沉湎于侦探片和肥皂剧的影迷一样,醉心去分析、预测、主宰、干预主角的命运,甚至重新阐释出一种新的影像外意义(extra-visuality comprehensiveness)。

我们应该尝试更多的听希观微的知觉转向(Auricuralization),这指的是伴随着视觉形象的听觉延展,在视觉主题之外,寻找大量伴随性的声音和声响,它具有更为重要的“视觉力量”,它揭示了视觉型人类学文本之外更多的整合性信息(holistic information)。

最后,无论视觉、听觉,还是其他知觉化田野工作,它都是一种“信体系”,正如《抱朴子》中的叙述:“夫寸鮹汎迹滥水之中,则谓天下无四海之广也。芒蝎宛转果核之内,则谓八极之界尽於兹也。虽告之以无涯之浩汗,语之以宇宙之恢阔,以为空言,必不肯信也。若令吾眼有方瞳,耳长出顶,亦将控飞龙而驾庆云,凌流电而造倒景,子又将安得而诘我”。

这都告诉未来的民族志工作者,视觉的关键:不是看见了什么,而是用什么看?如何观看?听觉和其他知觉的现实田野工作,逻辑也当作如是观。

[参考文献]

Conrad P. Kottak. (Mar., 1999). New Ecological Anthropology . American Anthropologist, New Series, Vol. 101, No. 1, pp. 23-35. Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association.

Sherry B. Ortner. (Jan., 1995). Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal . Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, No. 1, pp. 173-193.

Martin W. Lewis. (Oct., 2000). Global Ignorance . Geographical Review, Vol. 90, No. 4, pp. 603-628. American Geographical Society.

Leach, Edmund. (1976:Winter). Vico and the Future of Anthropology. Social Research, 43:4 p.807. Published by New School of Social Research.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988a."CantheSubalternSpeak?"In Marxism and the

Interpretation of Cultures, C. Nelson and L. Grossberg, eds. 271-316. Urbana,Ill.: Universityof Illinois Press.

__. 1988b. "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography," in Selected Subaltern Studies, R. Guha and G.C.Spivak, eds.3-34. New York: Oxford University Press.

Costa, Alberto C.G., Conrad P.Kottak, Rosane M. Prado, and John Stiles. 1995. Ecological Awareness and Risk Perception in Brazil. In Global Ecosystems: Creating Options through Anthropological Perspectives. Pamela J. Putenney, ed. Pp. 71-87. NAPABulletin15.Washington, DC: American Anthropological Association.

Rappaport Roy A. 1968. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People. New Haven, CT: Yale University Press.

__. 1971a. Nature, Culture, and Ecological Anthropology. In Man, Culture, and Society. H. Shapiro, ed. Pp. 237-268. New York: Oxford University Press.

周雷:《出中国记——乘桴崛起》,上海社科院出版社,2015年。

周雷.:《东方的消失与马航现象学》,上海社科院出版社,2015年。

本文认为,相对于田野本身的厚重、多重时序、关系性和现象学展开的数据排列模式,任何传统意义上的文本型写作都属于“薄文本”(thin text)和空文本(hollow transcript);除了民族志本身书写的问题,笔者在于检讨声音、仪式、观看和媒体建构这些仪序性讯息被民族志文本大量遗弃的现实,并思考一种多维写作的实验模式;在这种语境之下,听觉型呈现——相较于文本化的知识,具有某种抗辩的意义。

作为一种认知系统的声音

也许是因为人类继承和后天训练的声音系统从一开始是中介化、本体化、实质化的并行机制,所以我们在日常的宗教和社会生活实践中,基于此开始发展出不同的指号/符号标示和提取系统。

其中,最重要的一个特征就是人类语言的“仿声”机制——从某种程度来说,人类的知识都是一种听觉型的知识(心声合一、物我合一),因为婴儿胚胎期阶段听觉的极端重要性[2],以及因为皮肤和羊水的关系,婴儿的视觉是被压制的,人类的视网膜构造和成像原理(婴儿没有在羊水中也可以观看的“护目镜”,也没有可以穿透皮肤的红外热成像仪器),决定了居住在“羊水宇宙”的婴儿,无法通过高清成像的方式认知世界,它对世界的有限但是全息的感知大量来自听觉。

在这方面,我们可以以看到佛教经咒中对声音的大量使用为例的例子,尤其是从六字真言当中,我们几乎可以把它视为一种全息型、胚胎学、听觉型知识。如下文的中文对梵文的翻译,就将其释义为完全纯然的听觉符号。,但是,奇怪的是所有的字型翻译中,左边都有一个“口”字。这个“口”字,仅仅标示这是通过一个发声的窍號和孔洞所传达的宇宙,?还是一个被人器官中介化的自然本体声响?

唵(天道)

唵(天道) 嘛(修羅)

嘛(修羅) 呢(人道)

呢(人道) 叭(畜生)

叭(畜生) 咪(鬼道)

咪(鬼道) 吽(地獄)

吽(地獄)

这时候,我们似乎可以理解,为什么《道德经》的作者老子被理解成有着巨大耳朵的“老聃”。此人不仅名字叫耳,而且表字也是“巨型声响系统、高保真听觉型元人”的意义。李耳正是通过五官的系统“内卷”和向内观照,屏蔽其他感官的冗余信息,最终获得了一种元真世界的认知——它既是一种婴儿羊水为中介的滉瀁认知,也是通过母体声响系统为中介的认知。

所以,《道德经》这样判断其他感官及其提取“数据”的意义:“五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。 是以聖人為腹不為目,故去彼取此。”[3]又云:“视之不见名曰夷。听之不闻名曰希。抟之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一……”[4]

联系到现代世界的“谷歌眼镜”,虽然表现形式是一个无远弗届的观看装置,但是在其表现形式上,确是一个眼罩,它只不过是用海量信息来屏蔽和筛选知识,其实也是属于一种内卷化的视觉装置。以下是笔者对《道德经》文本的几种听觉阐释和理解。

一、域中有大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

这种认知逐层扩散的晕圈效应,也是一种羊水胚胎式知识,正如婴儿、胎息、胎音、母声仪器的认知系统。所以我们遵从自然的声音训诫,通过地,再通过天、道、自然的衔接,形成真正本真的知识。

二、大方无隅。大器晚成。大音希声。大象无形。

(现代科学按频率将声音分为次声、可听声、超声、特超声,同时还区分周期性声音和非周期性声音;道德经的“大音”更像是不通过母体胎音机制传递的声音,而是直接通过羊水和胎儿的听觉本体所捕捉的细微之极,希夷之致的声音,故而“希声”。我称之为“宇声宙音”。)

三、不出户知天下。不窥牖见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知。不见而明。不为而成。

(因为胚胎的受孕,本就是一个过程,已经经过了万物的运化——万物负阴而抱阳,冲气以为和,包含了足够充沛的能量和信息,它是外在而不需人认知、而自在而自然的物事,所以胚胎是一种听觉机制,也是一种宇宙认知原式。正是出于这个原因,《道德经》认为,并不需要再远行费力来获得对天下的认知,相反,只要居大方之境,允执其中,即可获得对世界的认知和把握。不行不见而知,关键在于五官的内卷、和向内照视和俯听。)

再看《道德经》如何理解婴儿和赤子:“知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归於婴儿……含德之厚比於赤子。”

婴儿不是一个粗陋简单的“裸机”,而是充满信息和本真知识的“源代码”输出和生产机制。如果仔细爬梳各类宗教文献并揣度社会认知的各种积习,我们是否可以看到不同宗教、不同文化的婴儿“真理型认知共识”?

图片来——取自《潸何水》演奏现场,2014年1月由,周雷拍摄[5])

“声音抗辩”的提出

笔者之所以进行《潸何水》和《三经注水》的跨文本实践,目的在于反思研究研究世界时的过度于文本化和视觉化。笔者,试图将部分声音和声响带入到学术生产的情境中,并强调声音在随机、现场、偶发过程中的意义。如果将这种有关书写、民族志、经验世界的讨论转移到生态问题的讨论,笔者感知到几种认知不协和与谬误(dissonance and fallacy):

其一,究竟如何评估这个世界,以及在中国正在遭遇的重要生态危机?,它的危重程度是一种自在的事实,还是需要一种时序和观点才能感知到的事实?

其二,伴随着生态问题的产生和恶化,人们的研究往往过于关注行为(action)、体系(institution)、制度(regime)、能动性(agency)、思维(mentality)等方面的信息,不管是生态人类学的研究还是日常的媒体型调查、政府部分反思文告、企业的机构应对都在寻求一种新的秩序和人物关系,一种更为有效的制用系统(exploitation mechanism),似乎环境的问题整体上体现的是人在认知和行为上的不协和?一旦人的问题解决,自然问题迎刃而解。

其三,如果把民族志的书写过程理解为研究者在田野空间的话语互文和声学共振,为什么民族志不能把田野中出现的机制、制度、能动性、思维、行为当作一种声音系统来理解和呈现?尤其是把田野当作一种声音超大建筑(mega-architecture of sounds)并通过一整套新的机制来理解、描摹声音?

在这个意义上,声音是一种比话语、修辞、理论更为外显的表述(representation),相比较民族志的视觉中心主义,新的民族志应该寻找到一种理解、释放、洞察、捕捉希微的声纳体系,并因而获得一种全新的田野认知和介入性社会文本写作机制——相比较传统的民族志书写文本,听觉型文本(audible text)[6]是更为稀缺的研究品种。

2015年2月,《三经注水》现场。彝族毕摩与死去河流之神对话过程中“被附体”,我在同时“理智”的情境下进行河流死亡的“书写”和河流典籍篡改。与窦唯的音乐创作不同,彝族巫师的声音入境是一种礼仪化和仪式化的声音,他们的被附身提示有一种更为永恒的知识通过他们的身体进行写作,并将这种跨主体的书写关系直接作用到物质和自然世界,也就是在这个意义上,彝族的毕摩可以生产一种具有现实功用的知识。在这一点上,《三经注水》展演中邀请的蒙古萨满、武汉道士、上海城隍庙道士的仪式和声音创造,同样是一种不可见的“本质知识”。相比较他们的法力,窦唯的旋律型和作者式音乐就如同学术界的理智文本写作一样,成为一种“空文本”。也就是在这个意义上,我从和音乐家合作转向和萨满合作的跨文本知识生产,是一种对理智的反制和省思——Transcription of irrationality when reason runs berserk.

彝族《指路经》——记忆手术与尸体缝合术(Mnemonic operation in the air and body stitching)

《潸何水》现场,我的经文书写取自理性思考的文献回顾,但是现场的书写将文字的声音和身体性带入,由于和现场的演奏同步进行,书写成为对声音的现场转制和思维对位,我的书写于是和窦唯呜咽愀然的音乐形成某种对应关系,这也构成某种知识的听觉现场。

在《潸何水》演出之前,我花费了一个星期,连续每天3个小时抄写彝族《指路经》原文,并对照彝汉翻译进行反复比对和场合,最后形成了一个长达7米长的书法文本,最终我将这个文本装裱成卷轴,铺设在《潸何水》演出现场。

由于《指路经》是彝族萨满指导亡魂前往祖先之地的仪式书,里面出现了大量山川河流的名称和知识。《指路经》将祖先迁徙路径与彝族现实生存场景高度融合,并将灵魂的超度直接依附于对物理性、知识性、神话性山川和河流的使用,也就是说没有山川和河流的记忆地理,当地彝族人便“死无葬身之地”。

而伴随着现代化进程,中国损失了大量河流。这些现实和记忆层面的河流消失,造成文化中介化和再中介化的困难。也就是在这个意义上,《潸何水》和《三经注水》都是对死去河流的现场超度以及“山川尸体”的现场缝合。部分观众在结束时告诉我,他们在音乐和仪式进行的过程中泪水如注——似乎他们不经过任何阐释和介绍,已经完整接收到这种跨文本写作的讯息。而不管是《潸何水》还是《三经注水》,我(特意安排)与参与人员和观众都不再依靠文本和现场解说来阐释,与参与的音乐家和萨满也只是在流程和基本概念上沟通,其他完全靠即兴形成一种现场型知识,并主要依赖现场的听觉来进行视觉意义上的呼应和反应——书法写作和文本转制。

人需要仿照萨满对主体进行暂时放弃吗?

奥特纳(Sherry Beth Ortner)在解释生态过程时,曾经提过一种上位操纵(dominance)概念。它的形成具有一个内在的叙事逻辑和归因机制,例如在印第安文明中,由于经常描述的战争人牺、全民奴化、对人的随意牲杀现象,似乎为后期的殖民者人口灭绝提供了一种控制和上位操纵的理由;另外一个例子是印度殖民时期的焚烧寡妇的现象(sati),这被当时的英国殖民者用作自己管制和操控印度的官方理由,似乎他们在进行一种文明化、规训野蛮的正当行为。应该说,这种净化政治管制和规训的阐释路径从内在逻辑来说是浪漫化的。

我们在以中国为案例的生态退化案例中可以看到另外一种互文:中国早期经典例如《山海经》中呈现的那个怪异的世界和风物系统,可以被视为一种认知意义的抗弃和介入(refusal and intervention),即隐藏在自然和人文互动生态过程中的人为僭越(transgression,天地不仁,以万物为刍狗)。正是因为外在世界的狂暴、压制性、统摄一切、洪流现象,它客观上需要人去激发自身的存在理由,并进而衍生出一系列改造自然及和自然和合行为。而从这个意义上,人和客体自然之间的关系是:认知即灾难,命名即死亡。自然如果具有一种能动性,它应该想尽办法把自己的真实遮蔽起来,并逃离和远离人的认知场域,甚至远离人的“彼岸”[7]。

也就是在这个意义上,在没有认知跳转和本体转向之前,人不可能通过屏住呼吸“杀死自己”或反思自己;该语境下的所有环保行为都是在屏住呼吸或龟息,它在认知层面不可能产生实际的“救赎效果”。

结论

在本项系列研究中,水虽然是一种“癌症形态”和“发展危机后果”,但是在这个表象背后,有着非常深刻的宗教、哲学、意识形态、认知模式的原因;在许多宗教盛行的传统社会和后现代社会,环境问题更是宗教危机的集中显现。例如,在印度教当中,水的概念是一种原初物质,它是一种涤除和跨越阈限的工具,在它身上体现一种整合性力量(Anne Rademacher 2011)。

本研究基于田野数据和区域观察,提出了一个三重困境理论视角:即自由的现代性流态、固定的持续增长、主权(或族权)式的民族文化连续统三者之间的彼此掣肘和悖论式困境,它可以用于解释中国不同水系治理困境的内在因袭。

A: 现代社会许多发展中国家的发展设计都有一个永续增长、可持续增长、包容性增长的“增长预设”。这是一种流动的现代性,指向繁荣、富强、自由的远景。

B: 包括中国在内的许多新兴市场国家,同时都强调这种增长和繁荣应该是具有社会正义和兼容性的,也就是人人都可以从这些过程中获益,即一种民有、民创、民享的发展三民主义。

C: 与此同时,这些国家都强调保护本土自然、资源、文化遗产的重要性,试图在上述目标达成的基础上仍然具有自身的身份特征和文化特性。

当我们进行生态抗辩和生态民族志书写时,必须面对自我主体化的抗弃(refusal of subjectification)——我们会不会因反而反,为抗而抗,为寻求一个公正自为正义(self-evidential justice)而成为一个自动型正义操纵者(automata of justice)?

人是被文化和意义不断建构的主体,如何绕过那个受西方自由主义影响的内在整合、具有自我选择能力个体叙述冲动的限制,在看到社会、历史、文化、政治架构对人的刚性控制之下,形成自发、自为、自觉、自辨、自知的个体的能动性调适和抗弃,最终形成抗而不弃,隔而不绝的效果。

本文讨论的声音型或声响型的民族志并非一种范式意义上的革新,它是人类学已经在尝试的有效形式之一。,笔者旨在在于通过田野工作和民族志书写的经验强调这种声音或多感官型文本转型的必要性和紧迫性,尤其面对生态人类学、社会人类学、环境人类学的主体和田野正发生剧烈的变革——在这个过程中,作为一个学科的人类学也不能例外。

传统的视觉型文本与其说记录了一种事实和可分析的视觉调性,不如说它让我们可以不断分析“视觉弈棋”的内在逻辑、规则和情形。我们可以不断重复播放、分析一场视觉现场的内在结构。同时通过拍摄者、拍摄场景、播放形式、观看形式、受众反应、次级传播(secondary communication)来分析单一视觉记录的社会场景和权力结构。

在现象学意义上,田野即发现/即信息(Fieldwork is message),通过参与构建观察(participation-constructed observation),我们有时过度沉浸于基于意义、解释、推理、逻辑、判断、影像的“主观视觉建构型田野”,以至于我们像沉湎于侦探片和肥皂剧的影迷一样,醉心去分析、预测、主宰、干预主角的命运,甚至重新阐释出一种新的影像外意义(extra-visuality comprehensiveness)。

我们应该尝试更多的听希观微的知觉转向(Auricuralization),这指的是伴随着视觉形象的听觉延展,在视觉主题之外,寻找大量伴随性的声音和声响,它具有更为重要的“视觉力量”,它揭示了视觉型人类学文本之外更多的整合性信息(holistic information)。

最后,无论视觉、听觉,还是其他知觉化田野工作,它都是一种“信体系”,正如《抱朴子》中的叙述:“夫寸鮹汎迹滥水之中,则谓天下无四海之广也。芒蝎宛转果核之内,则谓八极之界尽於兹也。虽告之以无涯之浩汗,语之以宇宙之恢阔,以为空言,必不肯信也。若令吾眼有方瞳,耳长出顶,亦将控飞龙而驾庆云,凌流电而造倒景,子又将安得而诘我”。

这都告诉未来的民族志工作者,视觉的关键:不是看见了什么,而是用什么看?如何观看?听觉和其他知觉的现实田野工作,逻辑也当作如是观。

[参考文献]

Conrad P. Kottak. (Mar., 1999). New Ecological Anthropology . American Anthropologist, New Series, Vol. 101, No. 1, pp. 23-35. Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association.

Sherry B. Ortner. (Jan., 1995). Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal . Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, No. 1, pp. 173-193.

Martin W. Lewis. (Oct., 2000). Global Ignorance . Geographical Review, Vol. 90, No. 4, pp. 603-628. American Geographical Society.

Leach, Edmund. (1976:Winter). Vico and the Future of Anthropology. Social Research, 43:4 p.807. Published by New School of Social Research.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988a."CantheSubalternSpeak?"In Marxism and the

Interpretation of Cultures, C. Nelson and L. Grossberg, eds. 271-316. Urbana,Ill.: Universityof Illinois Press.

__. 1988b. "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography," in Selected Subaltern Studies, R. Guha and G.C.Spivak, eds.3-34. New York: Oxford University Press.

Costa, Alberto C.G., Conrad P.Kottak, Rosane M. Prado, and John Stiles. 1995. Ecological Awareness and Risk Perception in Brazil. In Global Ecosystems: Creating Options through Anthropological Perspectives. Pamela J. Putenney, ed. Pp. 71-87. NAPABulletin15.Washington, DC: American Anthropological Association.

Rappaport Roy A. 1968. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People. New Haven, CT: Yale University Press.

__. 1971a. Nature, Culture, and Ecological Anthropology. In Man, Culture, and Society. H. Shapiro, ed. Pp. 237-268. New York: Oxford University Press.

周雷:《出中国记——乘桴崛起》,上海社科院出版社,2015年。

周雷.:《东方的消失与马航现象学》,上海社科院出版社,2015年。

[1] Sherry B. Ortner. (Jan. 1995). Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal

. Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, No. 1, pp. 173-193.

[2] 胚胎时期的婴儿当然有视觉能力,但是听觉似乎“覆盖”了它整体的认知意义系统。当然,具体的细节需要更多胚胎实验和神经科学的证据。这个时期的人不妨称之为一种“听觉型元人”(prototype),人更应当被理解成为一种听觉型范式。

[3] 本文使用的《道德经》文本,取自该网站:http://www.daodejing.org.

[4] 真正的“知识”和“知道”,都在于对“希夷”之认知。

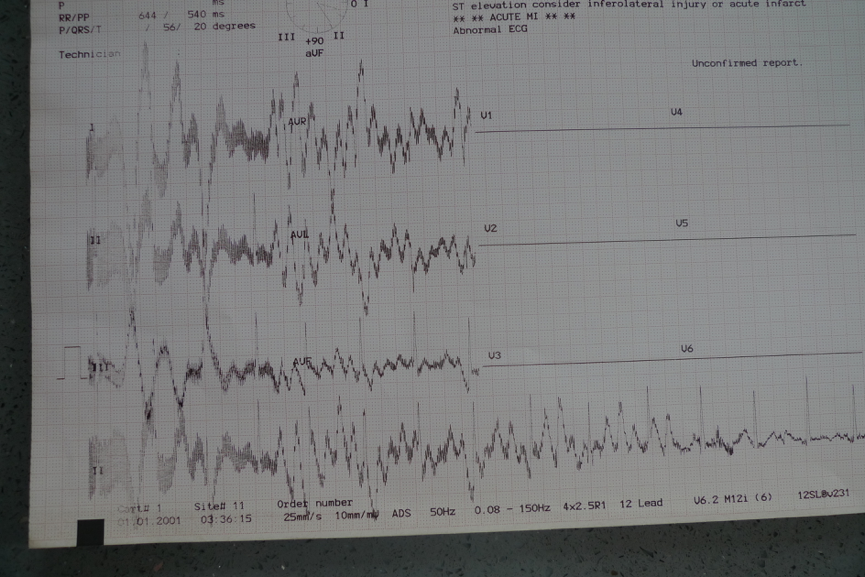

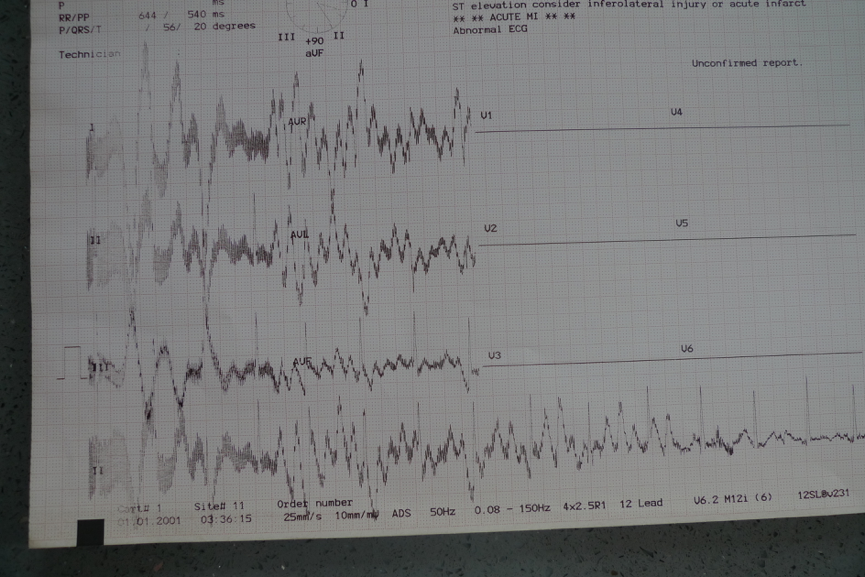

[5] 在和窦唯联合演出潸何水时,当窦唯在幕后演奏山河破碎音乐的同时,我在幕布投影上书写《山海经》和《水经注》,相当于同时输出一种“听觉文本”和“视觉文本”,与此同时我将心电图仪接在现场一位听众的“列缺”和“昆仑”穴位上,输出了长度约8米的“心电图仪文本”。

[6] 视觉是一种规训体系,其原则是一种社会文本,它是对权威的回应和对答,是基于强制和重复生成的一种自我让渡。相比较的“听觉文本”,因为喊叫、呢喃、背景音、静默作为一种声音的多重形式,它在被规训时具有更大的难度,也因此产生了更大的自由。

[7] 彼岸叙述往往集合了新思维、智慧、新方法论、社会资本、社会资源、群体动员,能够产生一系列社会衍生效应。彼岸叙述的行文细节是高度细密的,它是文本意义上的波斯细密画,里面堆积了各种专业知识和技术术语,对这类叙述的猜忌将被贴上另一种标记——思想不够解放,受落后的思想束缚,未能与时俱进。彼岸叙述不是一个抽象的概念,它和媒介、政府政策、舆论密切结合,影响渗透进微观社会层面。

本文版权为文章原作者所有,转发请注明本网站链接:http://www.cul-studies.com