这篇文章的萌芽大概在它出版的十年前就已经萌生。那时我刚刚来到日本,虽然这十年间日本的失业率和不稳定化一直在增长深化,日本年轻人中却缺乏抗议游行,这让我受到了震撼。就在这时我偶然遇到了“不提高青年的人的能力的非国民宣言”,这是由临时工作者全体工会——初露头角的临工运动中的一个最重要的组织——的运动家们在2005年时起草的。随着深入观察这个运动,我渐渐被激起了好奇心,因为我发现在样式和话语上,它与之前的1980年代晚期和1990年代早期建立的各种“飞特族”(freeter,飞特族) 团体,如秋の嵐(Aki no arashi)、いのけん(Inoken)、だめ連(Dame-ren)有着很多的相似之处。对此时此地的乐趣、快乐以及“生活”的强调是这些相似点之一。另一点可以从临工运动的运动家们对“不稳定无产者”( precariat)这个词的使用中看到,这里似乎有着更早的一些新词,如Dame-ren的运动家们所使用的“dame”这个词的影响。对我来说,很明显的是,在新千年之后临工运动家们开始献身的开放式抗议运动,是由这些不知名的“飞特族”组织所准备的,它们的大多数比起开放式抗议运动,更加着力于建设它们自己的替代空间。我设想,研究临工运动是如何从这些早期组织中发展延伸出来,可以帮助我解释一个更加普遍的问题:日本的公众抗议的恢复是如何成为可能的。虽然向公众抗议的转向可能是由经济困境所引起,但是这并不能解释全部。是否能够恢复之,使之趋于普遍,它依赖于在开放式抗议运动出现之前很早就在替代空间中由早期团体所做的准备工作。而且重要的是,这些早期团体的遗产依然保留在临工运动中,展现在它的话语、形式以及理念上。我尝试通过观察临工运动中文化和物质考量之间的平衡——展现为“生活”和“生存”这两个主题——来追溯这个遗产的变迁。我也尝试解释更加普遍性的恢复是如何在个人层次上,即以一个增长的政治自信的形态,与运动家们的培力发生联系的。回过头来看,这篇文章我非常喜欢,并帮助我发展深化了很多在我的著作Youth Movements, Trauma and Alternative Space in Contemporary Japan (Leiden: Global Oriental 2014) 中的中心概念。

2004年,一种新型的五一国际劳动节游行在日本出现:色彩鲜艳的游行群体和跳着舞的游行者缓慢地跟随着一台放着巨大音量的音乐的卡车。这些以新颖奇特的服装给自己增添了视觉冲击的“声音游行”(サウンドデモ),是从日本老一代的先例和像收复街道运动这种国外运动中获得的灵感。[1]这些示威游行运动中最早也可能是最为著名的“自由与生存的五一游行”(自由と生存のメーデー)是由“临时工作者全体工会”(“フリーター全般労働組合”或者简称为“フリーター労組”)从2004年开始每年在东京举办的。游行者主要是由飞特族(freeter)——非正规雇佣的年轻男女所组成的。[2]近年参加者更加多样化,包括了年长的劳动者、计日工、流浪者、自称尼特族(NEET,指没有雇佣、没有接受教育或职业训练)甚至持有对抗立场的国会议员。游行者们称自己为“不稳定无产者”( precariat,プレカリアート),这个词语的意图在于包含所有处于不稳定—无保障、临时的或者不规律—雇佣状态的劳动者,这种状态从1990年中期开始随着日本撤销对劳动市场的管制而扩大。[3]和日本各地有着类似表现的参与者一起,这些团体经常被称为“临工运动(precarity movements)”或者“反贫困”运动。

由于其对表演、艺术、音乐和舞蹈的使用,临工运动分享了如毛利嘉孝这样的社会学家所说的“新文化运动”的诸多特征。和在世界上广为流传的日本1960、70年代的学生运动和早期的激进运动形态相比,新文化运动的特点被描述为拥有开放和松散的网络结构,意识形态多样化,更加平等主义和个人主义的组织形态,以及对艺术、流行文化、表演和玩乐的引人注目的使用。[4]

但是,“新年派遣工村”——2008年12月末一些积极分子在日比谷公园为了近年因全球规模的经济危机被裁员的派遣工而建立的一个的帐篷村——这个例子清楚地告诉我们,现在关于文化或者自我表达的问题,通常会因更加实利主义的关心,即现在社会中贫困的死灰复燃,蒙上阴影。[5]再者,如果把日本的临工运动单纯地解释为新文化运动崛起的反映,便忽视了一个事实,即它是飞特族行动主义向更突出公共抗议性的对抗立场转换,这一更广泛的潮流中的产物。诚然,这种对物质问题和公共抗议的重视的兴起,并不意味着飞特族活动家们回归到了既有的劳动运动的框架中。他们强调,和那些稳定的全职劳动者相比,他们和流浪者、移民、尼特族、茧居族[2]和智障人士这种被边缘化的群体更加具有共同性。和在既有的劳动运动中处于边缘位置的群体的团结重组,指出了近年展开的概念性研究的重要性,这些研究以“不稳定无产者”这个新创词语为中心或者围绕垮掉的一代(lost generation)或穷忙族(working poor)这样的概念,创造了定义工作者的新方法。它拒绝以传统的工人阶级或中层阶层市民和大学生“先锋”来进行自我认同,和以前的劳动运动、市民运动、或1960年代和1970年代的学生党派几乎没有或者毫无共性。[6]

总之,临工运动(precarity movement)饶有兴味地结合了对物质剥夺有着敏锐感觉的文化取向和向社会其他边缘群体伸出援手的意愿。在临工运动正式出现之前,这两个方面都已在飞特族运动中酝酿了十多年,指出了适时关注1960年代和1970年代激进主义“负面”遗产处理进程的重要性。所有渴望重建抗议精神的新运动,都必须去努力解决那些政治性失败、派系间的内讧和教条主义所导致的令人痛苦的徘徊不去的遗产。[7]这个遗产在诸多方面对于临工运动来说是至关重要的。尽管新文化运动通常会被描述为已经克服了那个遗产,但是像松散的网络状组织和艺术与文化的游戏式使用,这样的特征在早期的激进运动中绝不是没有的。[8]诸多现在的活动家不愿意公开地把自己和那些先例联系起来或承认它们,这个事实显示了这些遗产依然在公众的意识里产生作用,犹如精神创伤一样,勾画出了一个在本质上矛盾的对象,在其不断被重复的同时被压抑和拒绝。[9]这种歧义性可能是痊愈的一种特征。斯拉沃热・齐泽克主张其重复性不仅仅是单纯的症候,从乌托邦火花所导致的精神创伤性失败中恢复在事后会感觉被赋予了第二次机会,但正是由于这个理由它必须伪装为一种未被之前的失败玷污的形式出现。因此,重复失败的革命并不是重复革命者所做的,而是重复他们没有做到的,他们所失去了的机会。[10]由于重复必然包含着一种会渐渐地治愈无力感的现实上的行为,它可以促进对精神创伤的意识性克服。

这篇文章的目的是从临工运动如何使自己和这个精神创伤产生联系这个视点去理解今天临工运动中的文化、物质考量和对抗的混合体。在临工运动中,文化表达的欲望和经济关心之间的关联到底是什么?一个相关问题是运动中的抗议和对抗的原理。虽然以改变社会为目标,它的目的同时也是通过当下的玩乐和“生活”复兴来赋予个人以力量。这里的平衡点在哪里,而且这两个目的如何在运动中相互关联?我将通过把焦点集中在“生活”和“生存”之间,或者换句话说,一方面对当下的玩乐和生活的强调,另一方面对precarization和贫困的关注这两者之间的运动话语(discourse)中的紧张,来回答这些问题。我也会关注“不稳定无产者”这个分类,它富有启发性是因为它不仅仅意味着反抗性和政治作用,同时也包含了需要恢复和增强力量的边缘化或下层人群。这些问题使我可以解释一个总体性的问题:对那些对旧的或更加制度化的政治运动形态感到幻灭的人群来说,形构一个有魅力的新的运动形态,上述关联起到了什么作用?

从Dame-ren(だめ連)到临工运动

第二个重要的特征是它拒绝接受日本的工作伦理,质疑为了实现生活中的成就感而工作的价值,拥护为了放松和“简单地生活”而脱离社会。第三点和“抗议”和“空间”这两个概念有关。比起公众抗议或反抗,Dame-ren致力于创造出另外的空间,如早稻田大学附近的Akane。第四,为了援助受其吸引的各种各样的“dame”的人们,使之恢复元气,Dame-ren重新定义了社会运动的作用。其援助进一步恢复的成效有利有弊,但在使恢复成为运动的中心任务上,它采取了重要的措施,比如建立了不受周围社会压力影响的讨论会或关系网络,在那里人们可以共同探索解决的方法。[13]

Dame-ren的活动已经停止,但是它被认为是临工运动重要的先驱者。[14]可是当今天的临工活动家把Dame-ren作为启发来谈的时候,重点一般并不在于脱离社会,而是在于反抗权力和呼吁改变社会,比如以下的口号:“一个为了一无是处者们(ダメなやつ)的五一游行(May Day)已经来临,一个团结失业者和过度工作者们的运动,那就是DaMayDay(ダメーデー)!”[15]为了理解为什么飞特族运动中的这个更加好斗的侧面会出现,我们需要关注从1990年代“后泡沫”经济衰退的来临开始,日本社会发生的变化。随着青年失业率的增加和向流动化、一次性化的劳动的大规模变动,飞特族这个词经历了意义的变化。由于这个词最初是在1980年代后半段出现,它更偏向于指独立精神和可能有点被宠坏的把自由看得比起钱更重要的年轻人。随着1990年代失业率和劳动的流动化的增加,这个词越来越指向缺乏权利和正式职员的特权的廉价劳动和一次性劳动的意思。由于这个趋势,提倡自主脱离固定工作的这个嬉皮士式理念的Dame-ren的话语,便不可避免地变得过时。[16]取而代之,在穷忙族和年轻的不稳定劳动者中,反抗贫困和无保障的生活的运动开始成形。这便是临工运动的诞生。

临时工作者全体工会和“不稳定无产者”观念

工会最初的活动是稳健的,大量精力放在集会、讨论,组织学习小组,以及安排每年一度的“自由与生存的五一游行”上。从2006年开始,工会把精力放在了为劳动者培力之上,通过抗议虐待,为劳动者的利益进行谈判,凭借有关劳动权利的信息咨询服务来帮助劳动者,利用大众传媒来影响舆论的形式来为劳动者谋求权益。它也经常和其他组织连带去抗议战争、性别歧视、环境破坏、种族歧视,以及如移民、流浪者、尼特族或者茧居族等其他的被边缘化群体的待遇。工会联合代表之一的清水直子如今描述劳动咨询和如声音游行这样的“有表现力的活动”为“我们活动的双轮”。[18]2006年之后的另一个重要的发展,是同类的工会扩散到日本的其它城市,在这个过程中临时工作者全体工会都持续地提供了协助。这些发展使大规模的联合运动,如2008年开始的全国范围的不稳定无产者示威游行或者2008年的反G8运动成为可能。[19]

工会的起点在于一个理念——由他的创始人,诗人安里健(亦称德田Miguel)所提出——旨在建立一个将流浪者、日工、飞特族和失业者,整个日本的“下层”人群组织起来的工会。[20]从2006年开始,它开始使用不稳定无产者这个词来指向这个对象群体,这是一个可以覆盖所有强迫忍耐没有保障的生活状态的人们的概念。取自precario(precarity 临工)和proletariato(无产阶级 proletariat) 的precariato或precariat这个词,据称是来源于2003年在意大利的街头涂鸦并且在2004开始的欧洲五一游行(EuroMaydays)中普及开来。跨越传统的阶级分界线,它既包含“脑力劳动者”也包含“产业链劳动者”(chain workers),既包含制造业临时工,也包含独立工作者。和弹性工作者(flex worker)这些类似的词不同,这个词有着强烈的政治力量的内含:“正如无产阶级对应的是工业主义,不稳定无产者对应的是后工业主义:无法被镇压的主体。”[21]在日本,传媒运动家樱田和也似乎是通过2005年 NPO组织Remo在大阪的Festival Gate所举办的各种活动,第一个普及这个词的人。[22]当杂志Impaction在2006年春天发行了“不稳定无产者”特辑时,这个词便广泛流传。[23]不久之后,临时工作者全体工会便接收了这个词,在“自由与生存的五一游行”中使用,这是它第一次在日本的街头游行中出现。

正如工会的前任理事的摄津正(Settsu Tadashi)指出的,这个词的吸引力,一部分是来自于劳动者运动本身,而不是商界或学者:“‘不稳定无产者’这个词和像‘诸众 (multitude)’ 这样的词不同,因为它不是作为一个学术词语出现而是从匿名的墙壁涂鸦中诞生的。”[24]这个词之所以有吸引力,也在于它包含了某些在之前没有被明确表达过的意思——边缘化的或贫困人群认识到,他们的困境不但不是他们自己的错,而是新自由主义的劳动市场政策的产物这个事实。这个词的激动人心的效果可以从雨宫处凛(Amamiya Karin)所描述的她和这个词的相遇中看出来。她是在临工运动中具有感召力的代表人物,也是一个多产的作家,在日本普及这个词的过程中,她可能比任何人贡献都要大。她在2006年“自由与生存的五一游行”声明中第一次见到这个词的时候,她“有了一种找到了不寻常的、巨大的出口,突破的方法的感觉。”[25]与这个词的相遇帮助她整理了内心并使她转向为一个不稳定无产者运动家。“我终于感觉到自己看到了一直在追寻的东西,也就是年轻人从‘生活的困难’中逃脱的出口,并受到了巨大的冲击。”[26]

让我们来看一下临时工作者全体工会是如何使用这个词的。在工会的出版物中标准的解释是这个词意味着“被迫处在不稳定状态下的人们”,其中在包括失业者和尼特族的同时,也包括了自由职业者、派遣工和合同工。[27]这个用法接近我们在EuroMayDay所看到的,但是在日本运动家的实际使用中,这个词倾向于变得更加广泛和具有包容性,包含了精神和身体残障者、茧居族、割腕者、流浪者、超时劳动的正式职员、甚至小型商店的店主。在“日本不稳定无产者”这个词的采用可以理解为,运动家们感到需要一种总括的或衔接的范畴,又或者可行的原则,来联合这些群体。如工会成员的DJ Noiz所说,“我感觉我们在‘自由与生存的五一游行’中使用的 ‘不稳定无产者’ 的概念和欧洲的不同。我们用自己的方式解释了这个词,添加了如心理缺陷者这样的要素,他们既不在工作也不被认为是新自由主义劳动市场的一部分——所以我们扩张了这个概念。”[28]这个广泛的定义的好例子,便是2006年声音游行中的雨宫的声明:“生活困难的人们,飞特族、尼特族、茧居族、穷人、穷忙族、因为过度劳动而徘徊在死亡边缘的劳动者、临时工、非法逾期逗留者、没有保障的正式职员、渴望自杀的人们、所有类型的瘾君子、所有身体和心理上有残障的人们、割腕者,或者换一个说法:所有的不稳定无产者成员——让我们一起走上街头示威游行吧!”[29]在这一段文章中,“不稳定无产者”事实上和Dame-ren曾经使用的“dame”融合在了一起。这两个概念之间的密切联系也由摄津指出:“对那些抱怨不懂‘不稳定无产者’这个外国词的人(‘为什么不用日语中的词?’),我通常会回答说十年前有过一个叫做Dame-ren的日本独有的运动。”[30]

需要指出的是“不稳定无产者”并不是唯一一个在临工运动中被使用的词语。一些团体,如位于松本的DaMayDay,坚持使用“一无是处”或者“loser”这样的词语。关西地区的Union Bochibochi(ユニオンぼちぼち、関西非正規等労働組合)更愿意使用穷人(貧乏)这个简单的词:“毕竟,‘不稳定无产者’这个词对于日本人来说很难理解,但是如果你说‘穷人’这个词的话我们就会瞬间理解它的意思。”[31]“穷人”这个词也被其他团体欣然使用,如东京高円寺的穷人大造反(貧乏人大反乱)或者京都的Union Extasy。运动家们所使用的其他词语有“乌合之众”(有象無象)、“亡命徒”(ならず者)和“不稳定贫民”(不安定貧民),所有这些在暗示成分混杂性的同时也暗示了卑微的社会地位。[32]

这些词语共通之处,首先是自嘲式的幽默,而非公式或者学术性术语。第二,这些词语强调物质性和社会性剥夺,并包含着对失败者的同情。第三,它们暗示着反抗性。当运动家们使用如loser这样的词语的时候,他们也同时表示了对这个词语里通常所包含的价值判断的拒绝。诋毁性词语被为我所用,但是这只是为了将其翻转,成为可论辩的被肯定的对象。这并不是一种值得尊重的劳动者阶级的观念,从而提供自我认同的资源,而是难以驾驭的,受到鄙视的失业流浪的无产阶级的观念。

这些命名有某些矛盾和模棱两可的地方,它们看似可以包含几乎所有人——依据所有人都会接受最被鄙视或边缘化的人们的名字的这个富有争议的原则。我们可以想起雅克·朗西埃所说的,典型的政治是关于“不合适”的名字或者“误称”的。杰出的政治行动便是他所说的主体化,依据这个行动下层群体通过辩论性的拒绝自己被赋予的自我认知而使自己被看见,并通常以看似不理性的、“不可能的”或者矛盾的新类型出现。与其相反,每当群体通过他所说的“自我定位”而服从被赋予的,明确的类型时,政治便会死去。[33]当游行者称自己为“不稳定无产者”或“一无是处者”又或“穷人”的时候,就连词语的含糊性都显示着对抗,这是主体化的一个例子。飞特族或临时工或许是顺从的,但是不稳定无产者或乌合之众不是。

临工运动中的“生活”与“生存”

比如说雨宫的口号“让我们活(生きさせろ)!”,它从2006开始既在“自由与生存的五一游行”中被使用,而且也是她一本畅销书的书名,两者的意思似乎都包含在内。书中充满了大量的例子,明确地显示了生存和生活这两个意思都包含在这个口号里面。“斗争的主题只是‘生存’。是‘让我们活!’。交出我们生活下去所需要的钱!让我们吃饭!”。[36]她结尾的文章是坚强有力的:“我想说的很简单:让我们活!只是生活而已,谁能在一个连像样的生活都受到威胁的国家活下去?让我们活!如果可能的话,不用因过度劳动而死亡,不用因无家可归而流浪,不用自杀,还有,如果可能的话,幸福地活。”[37]生活应该超越单纯的生存,但是为了生活我们需要可以生存下去的钱——这似乎就是是雨宫所想要传达的。这些文字里最引人注目的或许是拒绝放弃“生存”和“生活”的任何一方。摄津阐明了这两个口号之间潜在的相互对立的性质:“‘生存’固然是重要的,但是我们也必须要求生活的内容……问题是生活值不值得我们过,并且我们所要求的是‘让我们过上有意义的生活!’。”[38]

有一种倾向把临工运动看做对社会上的经济或者物质生活变化的反应,但是正如这些表述所明确显示的,它同时也被一种对“生活”的渴望所驱动,这种“生活”远远超出了单纯的新自由主义的驯化。这就是为什么就算飞特族的经济状况好转,飞特族运动也很难消失的原因。即使在其成为“穷忙族”运动之前,飞特族运动就是一个对主流式生活和受到工作与物质财产所支配的无聊生活的反抗。话虽如此,对“生存”的诉求不可否认地强有力地存在于现在的临工运动中。显然,对生存和生活的强调之间依然存在着紧张。[39]

在临工运动所提出的声明和提议中,一般地说,我们可以确认两个群体的存在。首先,我们可以看到指向权威和雇主以及强调“生存”的诉求和抗议。这些包含了提高工资和改善工作环境,以及要求“基本收入 (basic income)”作为保障所有人最低限度生存的手段。[40]我们可以注意到,在这些要求中几乎没有丝毫地对“终身”雇佣制的怀恋。其所要求的,是和基本的社会保障相结合的流动性,而非临工的流动性。就像一个运动家所说的,“只要我可以有一个有保障的生活,我并不介意自己的工作没有保障。”[41]

在第二个群体中,可以看到对“生活”的强调,这表现在他们倡导此时此地对替代性生活的活动领域和环境的构建。这些提议并不是面向公共权力而是依靠相关人群自身的主动性。接下来我将区分在临工运动中呼应这两个倾向,规定“生活”价值的两种形态:在柔性的形态中,“简单生活”这个梦想得以维持,但与物质上的“生存”相关联,而更强硬的或者说更强烈的观点,则颂扬“生活”在抗争和创造性活动中的发展。

“简单生活”梦想

PAFF在这里的论点已经在临工运动中成为一个共识。抗议不仅仅指向新自由主义的管制撤销,也指向把年轻人的不稳定境况归咎于他们自己的懒惰或他们不情愿过传统生活的这种倾向。为了对抗那种论述,运动家们通常会强调问题的原因是社会性的,而不是个人性的。临时工作者的工作时间经常与正式职员一样或者比他们更长。很多临时工作者除了正式工作以外什么都不想要,但是由于向以临时工作者为基础的经济的体系性转换,他们无法获得这样的工作。但PAFF的声明之引人瞩目,在于其明确指出,“自我责任”这个概念之所以错误不是年轻人并不懒惰。诚然,这一概念主张临时工作者应该责怪他们自己是荒唐的,而纠正的方法也并不是回到全职工作。但其错误之处,更在于工作至上这样的信念。对于“活得纯粹与简单的理念”来说,真正需要的是对别种生活方式的更多的宽容:“人类不仅仅是劳动力。生活应该拥有更加丰富的形态,如与朋友们聊天和欢笑、看电影、读书、听音乐、旅游和恋爱。这些并不一定要通过劳动来获得。我们不记得有人让我们在工作之外没有任何空闲。我们这些临时工作者,由于工资低廉,为了养活自己而被迫长时间劳动。而你们竟然胆敢来让我们工作更多!”[43]

对工作至上主义的抗拒也突显在“自由与生存的五一游行”中。游行中,标语牌和扩音器呼吁的一系列口号是,“有正式工作的人也是失败者”,“生活不仅仅是为了糊口”,以及“我们不想过劳死”。如这些引用所说明的,临工运动所要求的并不是“日本模式”的恢复,而是一种新的生活形态,在这里没有临工的简单生活得以实现。PAFF想要做的是声张懒惰的权利,不用工作得那么辛苦的合理性,以及使“简单生活”得以可能的社会理念。比如在Dame-ren中,有一种对日本的勤奋工作伦理的批判和一种对更加放松的生活的肯定。但是,与Dame-ren的成员不同,社会环境现在被描述为在阻碍那种生活,于是它便沦为一种在一个更好的社会中才会实现的梦想和乌托邦(utopia)想象。对于Dame-ren来说,“简单生活”是一个异质空间(heterotopia)而不是一个乌托邦,它是通过脱离社会并在眼下恰当的地方得以实现的某种东西。与其相反,对于PAFF来说,实现梦想的唯一手段便是改变社会。于是“简单生活”的理想不是和社会脱离联系在一起,而是和街头示威行动结伴,并且将抗议指向权力。

于革命中成熟的生活:矢部史郎与松本哉

矢部是著名的有Dame-ren背景的自治主义作家。他是临时工作者全体工会的创建者之一,在新宿多年经营一家叫Jacobin的酒吧。尽管他在日本早期的声音游行中起到了积极作用,他完全不认为他们向政治家或者更大的公众群体发出了任何诉求和呼吁。街头示威不是一种交流的尝试,更不用说抗议。它是一个自主生活的,拯救生活的行动,并且拒绝被主流社会的规范所影响。它是有关忠于自己欲望的,想要开心和每分钟都感觉自己活着的运动。对他来说,示威游行或者罢工本身就是目的,其次才是达成某种目的。

为了说明什么是“忠于自己的欲望”,我们可以来看一下他对2003年入侵伊拉克时的两个反战示威游行的报告。首先他对游行的卡车司机表达了赞许,后者无视警察要他开得更快的要求,坚持蜗牛式缓行:“他忠于他的欲望,其行动的依据,在‘这会带来怎样的结果’这种功利主义式的考量之外。真正重要的不是试图通过示威游行会达成某种成果。因为在街头跳舞才是人们真正想要做的,不管别人如何对你叫嚷,你都不会放弃这个目的。”[45]在另一份报告中,他描述了在一次和防暴警察的冲突中他被打伤,眼镜飞了出去,跌倒在柏油路上,很多手臂和腿挡住了他的视野:“透过一个很窄的空隙,我瞥见了湛蓝的天空。我的思考从我的脑袋里一跃而出,和周围的事物融为了一体。在和我的皮肤融合在一起时,冰冷和遥远的物质犹如活的那样脉动起来。我是车站前的柏油路,我是被捕的安全靴,我是反战的蓝天——我真想肯定整个世界!”[46]因此在罢工或示威游行中真正重要的并不是成功。不顾成功与否,如果行动赋予了你意义,就没有任何必要去寻求周围人的理解。矢部接着说,“你要注意的是,行动能不能使你的欲望得到生长。如果你在这个上面几乎从不失败的话,你便可以向前走而不需要地图。”[47]

因此他的立场可以说是非交流性的对抗。看起来可能会有些矛盾,“抗议”的公共展现,并不是意见(voice),不是让自己的主张获得理解或者参与对话的尝试,而是从公共交流中脱离的一种形态。只有通过拒绝接受主流社会中的普遍观念和它们的影响,生活才能得到保障:

对共鸣的欲望是生活衰落和接近死亡的征兆。人的生活不能仅仅依靠交流和共鸣,以及和其他人共同做事。如果你不能盯着榻榻米、天花板、沙发的背面,或者浴缸的边缘并从中发现你自己的话,生活便从你的身边流失而去。实际上,如果你不能有耐心地专注地盯着天花板的纹理,你就也无法和其他人交流琐事。[48]

对于矢部来说,“自由的生活(自由な生)”是要在斗争当中体验的东西,而非作为一个遥远的目标梦想它的实现。在肯定他称之为“劳动运动”的同时,它强调这种运动不应该以抢夺权力或者构建劳动者生活的物质基准为目标。运动是为了在此时此刻过一个无条件的“自治”的生活,就算这意味着要与权力结构或者主流社会的理念和生活样式的盛行发生冲突。“我们每天都参与在运动之中……聚集在公园,喝酒,撕裂看似很重要的广告,在路边扔烟头,在商店偷食物,出于无心地在餐厅赖账——换句话说,单纯地过一个生活,或者说这就是运动。”[49]

当矢部用劳动运动这个词的时候,他对正式职工和他们的价值观以及人生观只有轻蔑。在他眼里,工作者们受到了支配机制的腐化和侵蚀,相互评估并且因为合作在其工资账户里收到报酬。“我不想变成那样的人,我想积极地排除他们,”他断言,并严肃地总结说,“工作者,有罪。”[50]这是Dame-ren抗拒主流社会的激进版本:一种对脱离工作的支持,但是是以一种新的形式,结合了攻击性的修辞和公共性的对抗。通过脱离而实现的人生不再以牧歌式或者田园式的“简单生活”来想象,而是以保卫自治的斗争所获得的高强度。“胜者就是拥有最好的时光的人,”他总结道。“真正有意思的是继续罢工。为了重获力量,为了对着森林呼喊。”[51]

如矢部一样,松本除了组织他自己的通常很喧闹的在东京高円寺地区的示威游行活动以外,他也定期参加“自由与生存的五一游行”。[52]他模仿了Dame-ren创造年轻人可以脱离社会的生活的代替空间或活动场所的方式,看似和矢部一样重视自治的价值,但是比起排斥交流来,他更喜欢依靠乐趣的磁力来吸引外部的人们加入他的“革命”。

他设立了几个团体,如穷人大造反(貧乏人大反乱)和高円寺尼特族工会(高円寺ニート組合)。他的活动基地在高円寺车站旁边的商店街,在那里他和朋友们经营着数量还在增加的二手店和咖啡厅,所有的店都巧妙地命名为业余者之暴乱(素人の乱)。这些店铺的作用为聚会、聊天、看电影、吃喝,以及组织各种各样的“游击队活动”。除了可以养活自己以外,他们开这些店铺的目标是创造一个符合典型的临时工作者收入水平的环境,让他们不需要花钱就可以获得乐趣。[53]如他所指出的,他的解放策略和临工运动中的大部分活动家都不同。“他们通过向政府和企业的诉求来要求改善劳动环境和社会保障,但是与其相反,我在尝试尽可能地彻底离开那个世界。”[54]

他的术语和Dame-ren对构建代替空间的强调相似,但有一个不同之处。和Dame-ren相比,他们更加肯定积极地占领周围社会的一部分并且扰乱其流通。它使代替空间的构建成为更多是一种公共活动以及对社会环境的积极挑战。街头作为幽默的和有时放荡的恶作剧的场所,被有组织地利用,产生与艺术性事件或哈基姆贝(Hakim Bey)称为“暂时性的自治空间”(TAZ)的联系。他的标志性街头游行,包括在街头吃火锅并且邀请路过的失业青年、公司职员、学生,或流浪者加入:“让我们将错就错,发起穷人的大造反,在全世界繁荣滋长!在街头创造我们自己的居身之处,也就是解放区。”[55]松本也组织过大量的看似不严肃但是广受欢迎的街头派对,抗议撤除非法停驻的自行车或要求免费的公寓租借。他的示威游行很多成为了YouTube上的人气动画,如在2006年的“我们是三个人”中他们调戏了警察,申请示威游行的许可后以极少数的人出现。2007年,他为在地域选举区的集会中获得一席之位而发起了运动,使被选举宣传车围绕的街头变成了一个每天傍晚的热闹的街头派对:“当然,我们的目的是为了夺回街头,而不是获得集会的位子。”[56]

正如松本所指出的,把他描述为一个为了“在收入差距巨大的社会中生存”的简洁方法的提倡者是错误的,因为他真正的目的是“引起骚乱”和“颠覆世界”。[57]革命是另一个他经常使用的词,反应了其改变社会的目标。但是,在他的用法当中,这个词与传统的推翻政府权力的暴力动乱几乎没有关联:“如果像 ‘穷人大造反’ 这样的团体在世界各地涌现并联合在一起的话,那不就已经是一个革命了吗?比起组织一个运动并通过正面反抗来尝试改变社会,更加吸引我的想法是预先构建一个后革命的世界,然后告诉所有人:来我们这里吧,特别有趣!”[58]

松本清楚地意识到在主流外生活的可持续领域是以“生活”和“生存”的某种方式的融合为前提的。“业余者暴乱”可以看做是对这种融合会是什么样的这个问题的一种回答。他对这个回答的可行性完全不确定,因为即使生存的代替形态也潜在地与“生活”相抵触:“我现在最担心的是,如何保持商店作为维持我和我的职工的生计的主要手段和其作为造反基地的这两个功能之间的平衡。”[59]尽管如此,他仍然觉得事情会顺利进展。人们不应该太担心拒绝工资劳动,因为对“生存”的恐惧总是被夸张:“就算世道艰难,你也不会死。最好的和最简单的方法便是切断把你束缚在这个世界里的怪异事物。他们说你必须过一个稳定并且体面的生活,但是那全都是幻想。”[60]

如果说,在街头示威游行中把自己从社会环境中孤立出来让矢部感受到了自己的话,那么,在松本这里,我们可以观察到一个看似完全相反的现象:替代空间的创造将自身揭示为一个向社会传达的信息,一个“意见(voice)”。他们的共同之处,是二者都尝试抵抗生活的工具理性化,以及从为了体制必须工作这个意义上来说的“生存”对生活的压制。他们确实要处理生存的问题,而他们是在不排除在工资雇佣制度外的某些替代空间中生活的可能性的意义上进行尝试的。两者都表达过对意大利的autonomia运动或德国的Autonomen的亲近感并非偶然,这些运动也是争取此时此刻的“生活”的直接实现,这种实现绝不会通过向权力诉求而被达成。[61]在矢部的文章和“业余者暴乱”的运动家中,“革命”都被定义为一个自治运动的过程。革命运动既不是一个为了组织的禁欲的自我牺牲,也不是一个历史上的有韧性的且训练有素的联盟,它是一个以此时此刻的“生活”的复兴为前提的,欢乐且有创作性的努力。“如果它没有乐趣,那它就不是革命”,一个临时工作者全体工会的成员这样说道。[62]

在上面,我展示了临工运动的两个倾向,双方都背负了Dame-ren的遗产的一部分,却是以不同的方法。简单地说,从通过脱离来实现“简单地生活”的策略中分支出来的两个方面,一个陷入了虽保留放松平静的“简单生活”的理想,但将其变成只有在社会条件保障“生存”后才能实现的遥远梦想的困境,而另一个则搁浅于充实满足的生活在此时此刻想要实现,看起来只能通过造反或斗争。前者最突出地显露在对权力的诉求中,而后者则倾向于出现在提倡自立的替代网络的文本中。在前者中,我们看到对临时工作者的“自我责任”这个概念的最明确的抗拒,而在后者中,可以看到一种并非拒绝而是将其作为个人自由的一部分而接受的倾向,并由此淡化将自己作为受害者的描述。

需要指出的是,这两个方面虽然展示了不同的方向,但是它们在同一个运动中共存。重要的是,通过对对抗和公共抗议的强调,二者都显示了一种脱离Dame-ren的运动形态。尽管Dame-ren与临工运动之间存在着连续性,在对临时工作者的境况的理解上有着明确的差异。这不仅仅是我们所看到今天的临工运动对“生存”更多的强调。尽管临工运动家们迫切希望保护“生活”的价值稳定,这种价值稳定通常以公共抗议的行动来表达。但正如我们在矢部那里看到的,一个要求“生存”的街头示威游行,自身便可以成为在此时此地立刻实现“生活”的一种媒介。相反地,松本的对解放了的生活的挑衅性展示,同时也是传达给更加广阔的社会的一个信息,即要求社会反思把人引向“生存”所导致的牺牲。

恢复的叙事

让我们听一听他们对第一次接触和参与临工运动的早期经验的描述。中村研的报告说,在2005年,作为组织Union Bochibochi的前期准备阶段的“聊天咖啡”的时候,很多参加者表示感到宽慰,因为发现自己不是孤独的,并且找到了可以讨论他们的担忧,不必受“自我责任”谴责的地方。[64]我们可以拿这个和雨宫所描述的来临时工作者全体工会寻求帮助的人们做个比较:

他们异口同声地说,自己的整个人生一直都像垃圾一样被处理,那个时候第一次感到自己被当成人来对待……工会和运动被看做有着改善雇佣环境或者贡献社会这种目的的东西,但是不仅仅是这些……与其说这是一个劳动工会,不如说它正在成为一个生存联盟,在这里你可以找回自己的居身之处,重新感受到生活值得过下去。[65]

摄津同意工会不仅是斗争的一个手段,也是一个恢复的空间,“发挥作为一个社区,一个相互帮助和交流情感的场所”的作用。[66]

这些意见强调拥有通向在主流社会之外的空间的重要性,在那里人们可以不受这个社会的评估的影响进行交流。但是,这个策略所促成的培力程度是有限的。有意思的是,通过对敌人的公共抗议而非去往庇护所的出口而来的经验,让力量增长的感觉更容易发生——即便不是很容易的话。[67]雨宫写到,“夺回街道,大声吵闹,欣喜若狂,歌唱,用整个身体来表达自己还活着。这是我们活着的唯一方法。与其说作为一个运动,不如说我把它看做一种特别丰富和纵情的文化。和其他人相比,我们这没有什么可以失去的人或许更能够散布一种不负有责任的极有乐趣的文化。”[68]

为了理解参加公共游行的培力效果,让我们回想矢部的说明,参加示威游行本身是其目的,而不是一种改变社会的手段。在一个简明的定义中,摄津说明了街头示威游行所改变的是参加者们。“实际上,街头游行并不会马上给世界或社会带来任何变化。相反,它改变的是一个人自身。没错,街头示威游行并不是为了未来,而是为了现在。”[69]竹村正人(Takemura Masato),另一个运动家,同意这个说法:“参加示威游行你会遇到很多有趣的人们,但是最重要的是你会遇到一个全新的自己。”[70]

这种改变是如何产生的?有机会去另一种价值体系的场所并发现自己并不孤独,这仅仅是恢复过程的一部分。雨宫指出了更加深层的要素,强调不满必须以愤怒和抗议的形式转向外部。通过公开指责“自我责任”这个概念是一种把制度性暴力转嫁给受害者的装置,她强调年轻人用语言表达“无法找到工作的恼火”的需求,而这也是她为什么鼓励他们,宣称“我们的愤怒是理所当然的。愤怒,发脾气并用语言表达我们自己。”[71]

我们或许会想起西格蒙德·弗洛伊德赋予恢复过程中的言语表达的重要性。[72]虽然只从恢复的观点来看临工运动中的所有交流是过于简化并且不公平的,但言语表达构成了一个大多数关于恢复的说明中不断出现的共通的脉络——对通向志同道合者相聚之处的“出口”的强调,对“意见(voice)”或异议者的公共声明的强调。在前者当中,你可以接触到一起分享你的经验的人们,而在后者当中你直接把自己的声音传达到外部,传达给一般的公众。这两个例子暗示了言语表达的两种可能形态。虽然前者从普遍公众的角度来看,可能看似是一个“出口”,但二者在本质上都是一种“意见”的形态——没有根本性的差异,但分布在公共性的连续统一体之上。[73]

除了言语表达之外,意识到一个人在向社会发起行动时并不是无力的,一个人可以从一个被动的受害者变成一个积极的行动者,已经成为恢复的重要前提:很多工会的运动家强调“我们周遭的现实经验是可以改变的”,或者通过参加与雇主的成功交涉,临时工作者可以获得“胜利的经验”的重要性。[74]在这里,工会的形象作为手段在起着作用,不仅仅是为了保障或护卫生存所需的物质保障,也是为了培力和使曾经因挫败、困难以及失败而耗尽的活力重生。

总结性反思

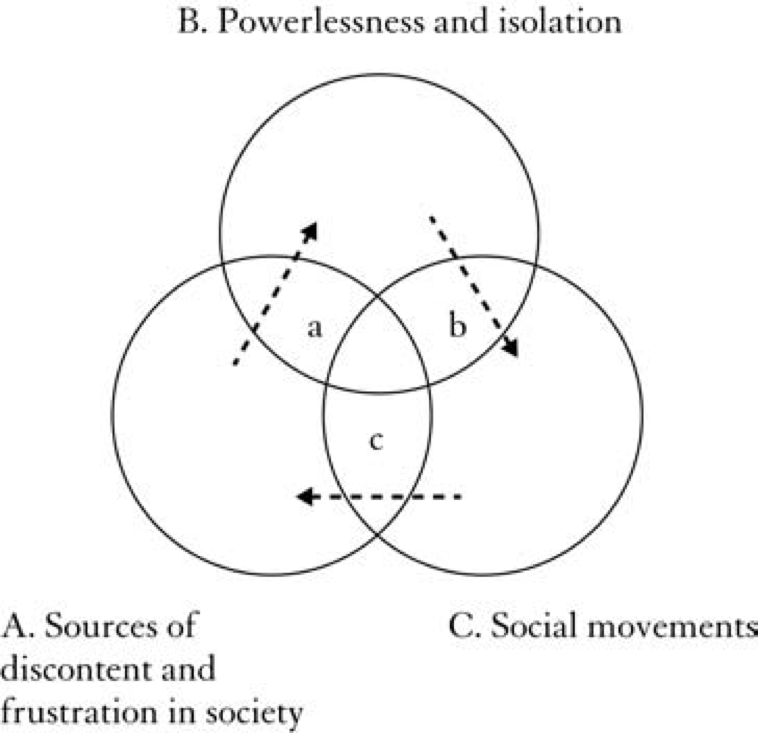

同样,使参加者们增长力量和使“生活”重生,对临工运动来说,和抗议和改变社会同样重要。为了理解这两个目标之间的关系,我们不仅要看运动是如何与社会周遭中不满的源泉发生关系,也要看它如何与使人经历无力感和孤立的领域发生关系。为了使这个关系网络可视化,我们可以使用三个互相扣连的圆来表示(见图1)。

临工运动中,转向更以抗议为本的运动主义所导致的,并不是从B到C的途径的遗忘,而是沿着A—C关系展开的抗议的前线重新开放。正如我所指出的,这个发展是有其理由的,因为从完全恢复的意义上来说培力通常需要一个能够治愈无力感的,与社会全新的互动方式。参加者们认识到他们有能力向社会施加压力,通常是加深他们对培力的感知的重要因素。相反地,抗议游行的恢复受益于参加者个人力量的增强。如果没有实现动员,并为个人和被更加制度化的政治形态排除在外的群体开创参与的渠道的话,抗议游行不会如此强有力地复活。一个重要的结论便是花时间和精力去增进培力,并不意味着放弃抗议游行。它可能正是抗议游行复苏的前提。三分图帮助我们理解临工运动的活动的多样性:尝试诉求并吸纳来自受过精神创伤的,非社会性的以及边缘化的群体的支持;尝试建设并扩大一种替代的公共空间;以及对主流社会的抗议。在我看来,这三个看似完全不同种类的活动是相互扣连的部分,构成了渴求推进培力的典型运动。

(本文为《反戈一击——亚际文化研究读本》选文;读本将于2018年推出,敬请期待。)

本文来源:positions:east asia cultures critique, Volume 22, Number 1, Winter2014, pp.41-49(Article)