以“逻各斯”为中心建立的“哲学的故事”里有着一个重要的主题即“凝视”。柏拉图-亚里士多德传统将“凝视”视为走出洞穴之后主体的视觉效果或对真理的静观。笛卡儿在《屈光学》(Dioptrics)中以实验的方式论证眼睛的观看能取摄一个理性的自治世界。黑格尔也以“凝视”作为他哲学体系的起点,但是,黑格尔式的凝视不仅是主体对认识客体的凝视,更重要的是主体与主体之间的凝视:在两个具有自我意志的个体的相遇中,二者相互凝视,在对方的眼光中辨认出自己的欲望,并力图让对方承认并接受自己的欲望——这种确证自我欲望的斗争将使互为他者的个体进入成为(普遍)“主体”的过程,个体在这个过程中把自己改造成认识主体,以这种新身份去凝视客体,争夺“真理”,进而把客体改造成认识客体。黑格尔《精神现象学》中的这种“双重”凝视,已经勾勒出了视觉“可见性”与知识-话语“可述性”之间的权力关系。“可见性”并非心灵“沉思”的结果,亦非“松果体”对视网膜成像直接颠倒的结果,主体间的权力凝视关系调节着主体对客体的认识凝视关系,话语可述性历史地支配着视觉可见性。在柯耶夫对黑格尔的阐释在20世纪法国思想界产生的巨大影响之下,可述与可见的关系问题构成了20世纪60-70年代的法国科学史、认识论、人类学、批评的关键主题。毋庸置疑,米歇尔•福柯的知识考古学和权力谱系学对这一主题作出了相当丰富的深化。

福柯“考古学”批评的目标

众所周知,《疯癫与文明》、《临床医学的诞生》、《规训和惩罚》三部著作以“疯癫”、“医院”和“监禁”为考古学场址,以丰富的历史素材分析说明“话语实践”使“疯癫”、“病态”和“犯罪”变得“可见”的复杂机制。从另一个角度来看,对话语陈述和事物的可见性——词与物——的配置关系的批判,也使福柯形成了特殊的视觉考古学批评。在《知识考古学》中,福柯这样描述他的艺术批评方式:

为了分析一幅画,我们能够重建画家潜在的话语;我们能够期待发现画家意图的流露,当然这些流露并不最终反映在词语中,而是体现在线条、外形和色彩中,我们能够设法弄清被看作是形成他的世界观这种不言明的哲学。我们同样有可能探讨科学,或者至少探讨时代的舆论和力图认识画家所能借鉴它们的东西,考古学分析可能还有另一个目的,即探寻空间、距离、深度、色彩、光线、比例、体积、轮廓在某个特定的时代是否在某种话语实践中被确定、陈述和概念化;探寻这种话语实践产生的知识是否没有被界限在理论和思辨中,在教育的形式和方法中,也没有被界限在手法、技术乃至画家自身的动作中。问题不在于指出绘画是一种表达或者“叙述”的方式,其特殊性在于它不借助于词语。必须指出绘画至少在它的某一范围中是一种在技术和效果中成型的话语实践。绘画不是一种应该记录在空间的物质性中的纯粹的视觉形象,也不是一个需要我们用后来的解释阐述其无声的和无比空洞的意义的赤裸的动作。绘画——独立于科学知识和哲学主题——贯穿着知识的实证性。

在这段往往被一掠而过的文字中,福柯提示读者注意其方法的两个基本面相。首先,他的批评方法与当时在法国占据知识学统治地位的“结构主义”“形同”而“实异”。福柯的研究框架中存在着“词”和“物”的“两条线”,就此而言,似乎与结构主义得以建基的“语言的双轴”相类似。但是,结构主义“聚合”与“组合”双轴是以“可能性”与“选择性”为原则组合成为静态的结构场的,在这个场域之中,每个位置上的“值项”都已然(先验地)给定。而在福柯这里,“词”与“物”、“可述”与“可见”并不构成“坐标”关系,也就是说,“知识-可述话语”做横轴,“制度-可见对象”做纵轴,进而使坐标内的一切位置都以“知识”方式得到限定——这样的关系是不存在的:“可视仅可能被看,可述仅可能被说……它拥有不对称的画面:盲目的话语与无声的视觉”。 福柯强调的是可见的知识实践效果超出“理论和思辨”、“教育的形式和方法”、“手法、技术乃至画家自身的动作”等可陈述的既有规范之外的“剩余”,强调的是话语实践的陈述与非话语实践的可见性之间的“扭结关系”或“非关系”。

其次,绘画以及“可见的”是话语与“技术和效果”相遇而成型的一种“非场所”。福柯所描述的现代“医疗机构”和“监狱”是帮助读者理解“非场所”最恰当的例子。医疗机构作为医学话语的“可视形式”,并非是医学话语的产物,而是“人口的生物学性状成了与经济管理利害相关的因素”之后,生命管理被纳入到政治、经济、技术等权力配置关系之中的结果。可视的“敞视监狱”亦非刑法话语的“场所”,相反,使可见的“敞视监狱”陈述性的“刑法话语”扭结在一起的是经济理性力量以及与之相应的监视检查的技术权力。对使可见成为可述的“非场所”的复杂权力网络进行考掘,构成了考古学批判的目标。

第三,对于绘画这种尤其特殊的“非场所”来说,考古学批判应该以“实证性”的方式去解读绘画内部可述与可见之间的“非关系”的扭结。福柯在《词与物》中通过对委拉斯开兹(Velázque)的画作《宫娥》(Las Meninas)的说明就展示过这种实证性的考掘。福柯那段令人眩目的分析文字,让我们看到画面上的可见要素——画家、宫娥、公主和她的宠物狗、目光、画架和刷子、画布、成画、镜子反照、光线并不是在陈述画面的“内容”,这幅画讲述的不是“宫娥”,也不“再现”王室家庭的某个场景,它“表现”的是三种主体(主题)位置:镜中反射的国王和王后(作为主题)的被表象客体位置、画家的表象主体的位置、读画者的审视主体的位置。而由于被表象的“主题”是晦暗不明的镜中模糊映像,可以说画面呈现着“一种从四面八方都急切地得到指明的基本的虚空:表现的基础必定消失了,与表现相似的那个人也消失了”。这种“虚空”指明的是前述几个位置共同所属的“表现(représentation)”关系本身——从另一方面来说,这幅画的“空洞”也可以使此画被命名为“这不是宫娥”。在福柯的这段分析中,画面的陈述和可见因素的“非关系”或“断裂”背后的基础是古典知识-权力的“表现”原则,但在这里特别值得指出的是,画家通过某种风格化、主体化的方式,通过某种“配置”(dispositif)“表现”了表现活动的行为本身以及使其成为可能的事物。

20世纪70年代以后,福柯越来越把“艺术”看作一个独特的“褶曲”空间,在其中,艺术家以风格化、主体化方式越界书写(或表达)的方式暴露并终止可述与可见之间的“权力”关系。换句话说,晚期的福柯把艺术视为生命政治的一个“褶曲”领域,与他对“自我技术”和“说真话”(parrhesia)的伦理思考构成了同一思想脉络。1973年福柯发表了《这不是一支烟斗》(Ceci n’est pas une pipe),通过重点解读马格利特的画作《这不是一支烟斗》(1926),演示了他对艺术——尤其是现代艺术——说真话的方式的考古学“辨认”,也呈现了“说真话”在福柯那里的本意:说真话与其说是言说“真理”,不如说是以“真”的方式去说话,在这种方式中生命使自身建构为说真话的主体。

“烟斗”的“褶曲”:对“这-是”形而上学的拆解

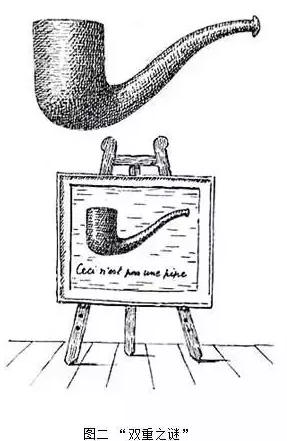

《这不是一只烟斗》并非一幅作品,而是系列画作。福柯所分析的作品则是从这一系列画中截取的两幅。在第一幅作品中,马格利特精心绘制了一只烟斗,并在烟斗的下方写下“这不是一只烟斗”六个大字。而在略有改进的第二幅作品中,首先映入观画者眼帘的是一种由三脚架支撑的画板。在该画板上,绘有一只烟斗,烟斗下方写有“这不是一只烟斗”,而在画板的前方是一只与图中所画完全一样的烟斗。

当观众面对第一幅图(该画也被称为“la trahison des images”——“形象的叛逆”)中的“烟斗”时,自然会形成一种确认和判断:“这是一支烟斗”。但马格利特却在画面的下方以“修院体”的书法规规矩矩、一丝不苟、显得做作地写下了一行陈述的话语——“Ceci n’est pas une pipe(这不是一支烟斗)”。在福柯看来,这第一幅图借助这种配置发生了奇异的“折子(褶曲)”效果:可见的“烟斗”和陈述的话语扭结在一起,视觉与话语之间发生了断裂、冲突、矛盾,可见与可述搏斗般扭成一团,相互渗透、相互驱使并相互掳获。在这幅《形象的叛逆》面前,我们遇到了《宫娥》中出现过的词与物间的那种“非关系”:

言与图的关系是无限的。并不是话语才是不完善的,也不是当它面对可见物时才被证明为无可补救地是不充分的。言语与图像也不能相互归结:我们去说我们所看到的东西,这是徒劳的;我们所看到的并不寓于我们所说的。我们设法凭着使用形象的比喻、隐喻或直喻去说明我们所说的一切,也将是徒劳的,凡它们取得辉煌业绩的地方,并不是由我们的眼睛展开的,而是由句法系统限定的。(译文有调整)

但不同的是,《形象的叛逆》以与画面相反的陈述,更极端地让“突然的破坏性入侵”,造成“图像向词语中间的突然坠落以及词语的闪电突然划破图画”的效果,使观者在这种“褶屈”的非关系中不得不“承认图形和文字之间整个一系列的交错。或者更确切地说,承认两者之间发动的攻击,向敌方目标射出的箭,采取的颠覆和破坏行动,一支支长矛和一处处创伤,总之,这是一场战争。”总之,在这里词与物隐匿的“非关系”由于可见和可述两个积层的断裂而被暴露出来,图像成为语言的“非思”,可述成为可见的“域外”,整个画面成为一个撕裂破碎、积层交错的越界表达的“非场所”,在其中,可见与可述之间的“非关系”让两者之间的三种可能的图文间力量关系得到了呈露。这三种力量关系,完全改变了“这不是一支烟斗”这一陈述的真实意义,也让这一陈述“褶曲”出三种不同的指称方式。

①“这不是一支烟斗”可以读作:“图中的烟斗图形”不是现实的烟斗本身,而是对后者的模仿;图形能指与实在的所指之间存在着本质的异质性;

②“这不是一支烟斗”可以读作:“这”(Ceci)只是一个代词,这个发音与“烟斗”图形和实在的烟斗都无理据性的关系;

③“这不是烟斗”还可以读作:由“烟斗图形”和这句陈述共同构成的这幅画与“烟斗”的名称和视觉确认无关,也与实在的烟斗无涉,这幅画的整体只表现一个词与物之间的空洞,一个不确定的模糊的区域——“任何地方都不存在烟斗”。

马格利特的“烟斗褶曲”还不仅止于此。福柯又让我们凝视也被称为“双重之谜(LesDeux mystères,1966)”的第二幅图,我们看到,在画面上有两个烟斗形象。一支“烟斗”悬浮在画面上方,下方立着一个三脚架,架上搁置着一副“画”,看上去似乎是“图中图”复现了《形象的叛逆》的图文。《形象的叛逆》本身就是“可述”与“可见”之间的力量关系多样性之谜,让我们看到“陈述只在话语的多样性中存在,而可视性则只在非话语的多样性中存在,而且这两种多样性开启于第三种多样性上,即力量关系的多样性,一种漫射的多样性,它不再由前两者通过,而是自所有二元化形式中解放出来”,可是现在,在《双重之谜》面前,词与物之间的力量关系多样性的漫射被加以“平方”,进入了更复杂的“生成”状态——福柯面对这幅画,提出了陈述与可见的如下几种可能的“生成”:

a)这是两支烟斗?b)这是关于同一支烟斗的两张画?c)是一支烟斗和有关它的画?d). 是分别再现不同烟斗的两副画?e)是两副画,一张再现现实烟斗,另一副仅仅是“烟斗”画而不再现任何现实烟斗?f)是两副都不再现任何现实烟斗的画? g)是一幅画,画中再现的是一幅画(画架上的“形象的叛逆”)对另一幅画(上方的“烟斗”)的再现?这七种“非关系”的“关系”——“确认的七封印(lessept sceaux de l’ affirmation)”——在“这不是一支烟斗”的文字下发生“褶曲”的“褶曲”,进入衍射、漫射和更复杂的“生成”状态。

马格利特的《形象的叛逆》和《双重之谜》让“烟斗”的可见性和“这不是一支烟斗”的陈述之间发生的这种漫射式“生成性”力量关系,绝佳地——正如德勒兹所说的那样——演示了福柯的“考古学”批评目标:“发现真正的表达形式,其不可与任何语言学单位(能指、词汇、句子、语言行动……不管为何)混为一谈”。马格利特这种绘画的“策略”将陈述和可见性拦腰截住,分别把它们从中间劈开,再使之得到重新“配置”,这种配置的目的不是为了追求词与物结构上的新稳定性和时间性上的永恒性,而是为了表述、表现一种新的“现实”。这种新的“现实”就是“当词汇与事物由中央被开启且绝无对应时”释放出来的策略力量所激发的“组成之力”(focescomposantes)。

被知识权力规训的眼睛总是会寻找“摹本”之中“本源”或“本原”的“在场”——“这是某物”的判断的背后,总是潜藏着“这符合某事物的理念”的知识形式。“相似”寓居于“在场的形而上学”之中。本原在场于其摹本,摹本相似于其本原;本原是摹本的根据,摹本是本原的再现——甚至是退化性的再现:

相似有一位“老板(patron)”,即本原的要素,它从自身出发,整理并按等级排列那些越来越远离和削弱的复制品。相似需要的前提,是一个起规定作用的第一参照。……相似为再现服务,受制于再现。……相似使自己成为它负责护送和让人识别的模特……

当苏格拉底(在柏拉图的文本《理想国》中)指着画家所画的“床”说“这不是一张床——它只是影子的影子”的时候,其陈述和可见之间的权力关系是以“理念的床”这一逻各斯“大老板”为担保的,或者准确地讲,他是站在这个“大老板”的位置上来进行这一在场的形而上学的“辨认”和“判断”的。这里有必要指出的是,当柏拉图主义的“这不是一张床”这一“陈述”指向画家的床的可见性的时候,有关床的述谓判断与作为此判断之基础的“床的理念”之间的关系是不可见的,那个“从自身出发,整理并按等级排列……复制品”的那个“秩序”本身是不可见的。

就马格利特的这两幅烟斗图而言,“相似(ressembler)”以及作为其“基座”的那个“秩序”本身在“烟斗”的“褶曲”——乃至于其“褶曲”的“褶曲”——所配置的“组成之力”中成为不可能,进而消失了。《形象的叛逆》的画面,让“这不是一个……”的判断和被判断物并置,以图像的方式,重演了《理想国》第十卷里的那位苏格拉底有关床的“言说”,它的画框,它的边界封死了观者向外部探寻实体“烟斗”的目光,使观者的目光聚焦于“陈述”和“可见”之间的“非关系”之上:当观画者在心中重述“Ceci n’est pas une pipe”的声音的意义的时候,“烟斗”的实在可见性消失,而当观画者在视觉中复现“烟斗”图形的时候,“Ceci n’est pas une pipe”仅仅变成飘散开去的无意义的音节——这样,《形象的叛逆》无所“相似”,它只是让“声音-意义”在场形而上学对辨认图像的原本不可见的概念权力关系本身变得可见。《双重之谜》把《形象的叛逆》置入自身之内,再次以新的画框,新的边界第二次封锁观画者的目光,使观者的目光聚焦于“陈述”和“可见”之间第一重“关联”与以模仿物面目出现的可能的“本原”之间的“非关系”之上:“图中图”里的“烟斗”在可见的画框和三脚架的参照系中获得了确切的位置,但在上方的“更大”的“烟斗”却因此而变得不真实——后者是在前者的“上方”?“前方”?抑或是更“远”一些的“后方”?由于景深的消失和非透视的画面结构,“更大”(或“更近”?)的这个“烟斗”的“本原”位置变得不可见了,被取消了,被悬置了,被吊销了——“这也不是一支烟斗”,它不是“图中图”里“烟斗”的模仿物,它不是后者的“老板”。

“仿效”:从真理统治到真理游戏

福柯对《形象的叛逆》和《双重之谜》的分析要说明的是,马格利特“赶走了相似与确认两者之间的等值关系”,“最大限度地远离了乱真画(trompe-l’œil)”,进而使自己的画作构成了一个“反式考古学层叠”的装置结构,并因而开始“真正地”言说“真理”的“真相”。

在马格利特的绘画配置中,被赶走的“相似(ressembler)”为“仿效(similitude)”所取代。如前所述,“相似”是客体与其“拷贝”之间的一种递差式相似关系,涉及的是本源或本原的衍生,“相似”因而也意味着以原初参照为前提。在被“观念论”知识权力所建构的经验“现实观”中,“相似”总是被“自然化”了的,事物总有其“概念”,绘画总要符合于它所绘的对象,图像总要“相似”于它所模仿的事物,“真理”总要行使其统治的实践。可是“仿效”的对象是什么?这个问题的提法在这里成为了一个错误的提法。因为,“相似”有副本和原本、肖像与模特、影子和“真理”的“对象”关系和“目的论”关系,而这种目的论等级对“仿效”则是不起作用的。“仿效”是这样一种过程:

仿效拓展成为一个个既没有开始也没有结束的、人们可以从这个方向或那个方向浏览的系列,它们不遵从任何等级,但是以细小的差异一点一点地繁衍。……仿效为重复服务,被重复所贯穿……仿效把模拟作为不确定的和可逆转的关系从一个仿效物传递到另一个仿效物。

从词源学上或许能更清楚地看到“相似”与“仿效”之间的区别,以便我们更准确地把握福柯所分析的马格利特“反式考古学层叠”绘画装置的特质。法语动词“ressembler(相似)”的古代形式是“resmebler”,由前缀“re”和“sembler”构成,“sembler”源自拉丁语“simulare”和法语名词“semblance”,该名词意为“某物呈现为可见的事实”,故“re-remblance”本然地表示“一物呈现为对可见的另一物的相似”,“对呈现为可见的某物的模仿”。而法语名词“similitude(仿效)”和“le similaire(仿效物)”的词源直接来自拉丁语“similis”和“similitudinem”,本意为“关联的,构成关系的”,“在性质上具有共同属性的”。可见,“ressembler(相似)”更多地与拉丁语词“simulare”有关,而“similitude(仿效)”更多地与拉丁语词“similis”有关。阿甘本后来曾这样谈过这两个拉丁语词的差异:

从意指“同一(uno)”的一个印欧词根里派生出了两个拉丁文词,其一为similis,意为“类同”,其一为simul,意为“同时”。于是,similitudo(类同性)一词旁边还存在着simultas一词,意思却是“并立”(由此还引申出“竞争”、“敌对”的意思);而similare(类同)一词旁边还存在着simulare一词(意为“复制”、“模仿”,由此还引申出“假装”、“冒充”的意思)。

如果说“resemblance”以前缀“re”取消了相似物之间“并立”、“敌对”的含义,而强调原本对于摹本的“先在”和摹本对于原本的“再现”的话,那么“similitude”中“仿效”的两个事物则是通过相互指涉的方式而呈露出它们之间共有的特性。现在让我们再次回到马格利特的《形象的叛逆》和《双重之谜》,看一看福柯在那里所看到的二者之间的“仿效”关系。对于在“真理统治”规训下的眼睛来说,这幅画的“烟斗”的图像与被抛出来的那段文字(“这不是一只烟斗”)之间或许是相互对立的,然而在福柯看来,这种表象的矛盾恰恰代表着图像与文字之间原有的“仿效”原则对“相似”原则的取代。在这一仿效原则的支配下,作为可见图像的“烟斗”,无论是在画板上,还是悬在空中,我们都无法确定它就是一只“真正的烟斗”。它们各自不再是与一只烟斗相似的某种对象,而是在双重画框的封锁中,被从某个占统治地位的“外部真理”那里解放出来,进入到“两只烟斗图形”和“一个陈述”之间“三元关系”的相互指涉之中,进入到仿效物之间不可确定与可逆转的关系之中。在《形象的叛逆》中,作为陈述的书写物的出现打破了句子与所指之间约定俗成的关系,一个陈述衍生出多种表述可能,进而仿效着《双重之谜》中悬浮的“烟斗”在话语确认中的不确定的位置;而《双重之谜》的在场,其中“烟斗”的悬浮,也仿效了《形象的叛逆》中可述与可见之间的“非关系”联系。于是,在两幅画中,仿效物的三元关系摧毁了相似性所支配的再现“相似”,并形成了处于流动状态的“组成之力”的策略图式。

这些“力量”构成的纵横交错的“力线”使“外部真理”本身被悬置,也使“外部真理”所担保的“真理确认”的单一陈述对可见图形的“统治关系”被打散:“仿效使种种不同的确认发生增殖,这些确认在一起跳起舞来,相互攀扯,你绊着我,我绊着你”,并让我们看见那个引导我们目光垂直地穿过画布去获取“真理确认”的“手指”以及它的“权力”也消失了,取而代之的是“一个转移游戏,在画面上奔跑、激增、传播、呼应,既不确认也不再现任何东西……经过净化的仿效从来不会泛滥到图画之外”。用德里达式的话语来表达,我们或许可以说,在仿效的给出的力线交错中,“这-是”的形而上学、“在场”的形而上学被拆解之后,“这-是”之间的关联,“陈述”和“可见”之间的关联的“非自然关系”进入了延异、踪迹、增补、删除的状态,从而让“真理-权力”的运作方式变得可见。换句话说,相互指涉的仿效物间的“仿效”以踪迹的方式在画面之中和之间言说着后康德主义的尼采式的真理观:

那么真理又是什么呢?是由于各种隐喻、转喻和拟人论构成的统治的更迭:一句话,是人类关系的总和,这些关系在诗学和修辞上被加强,被传播和确认,它们在长时间的运用之后,似乎在人们那里得到了固定,成了权威的和约定俗成的东西。真理是我们忘记其为幻觉的幻觉,它们是在感知力上已然磨损和耗尽的隐喻,是压花纹饰图案已然漫漶不清的硬币,它们现在只被当作金属,而不在被视为硬币。——尼采:《论超道德意义上的真理与谎言》(ÜberWahrheit und Liige im aussermoralischen Sinne)

“真理”的陈述及其相对于可见之物的条件性,是权力的话语实践的结果,这种福柯式的命题,再清楚不过地体现在尼采的这一表述之中:“对真理的全部占有归根到底无非是这样一种确信,即你相信你占有了真理”。马格利特的“这不是一只烟斗”的系列画在确立了仿效的方式之后,不再“再现”那种柏拉图式“真理”,而是仿效“真理”的“运作方式”,让它的“游戏规则”能被看见。

福柯之所以花了如此之大的篇幅来重点分析马格利特的这两幅画,应该说是与他后期对“说真话”的伦理学的思考有着密切的关系的。在福柯这里,“说真话”不是对确定的“真理”的言说,尽管不存在绝对普遍自由的话语,但个体的主体可以努力达到的最好情况是,掌握一种“自我实践、自我气质和自我伦理”的“必要程序规则”,“可以让主体侧身、穿梭于权力游戏之间,而把权力的统治降低到最低限度”,使每个主体个体能“窥见自己存在的真相”、掌握他自己的命运。在福柯的思想脉络中,这样掌握“主体命运”的方式有两种,一种是苏格拉底式的哲学方式,另一种就是“现代艺术”。

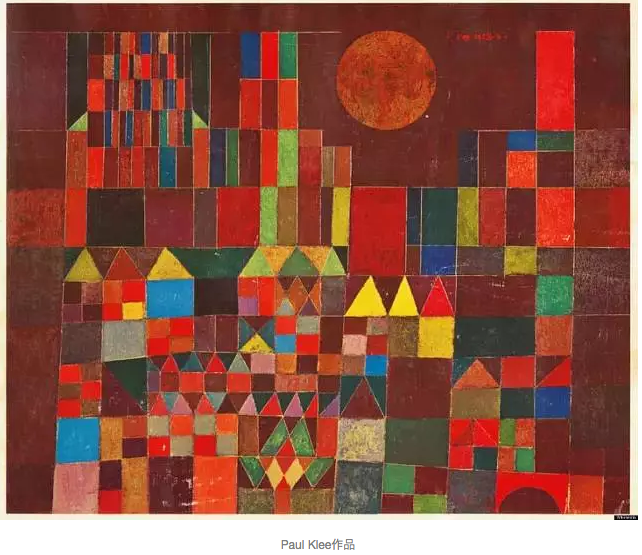

以“真理的游戏”取代“真理的统治”并非只在马格利特的“两只烟斗”中出场。在马格利特的其他超现实主义的画作中,在克利(Paul Klee)、康定斯基(Wassily Kandinsky)的画作中(《这不是一只烟斗》中福柯对他们也做出了说明)都存在着对“再现-权力”进行反抗的自我力量。甚至在委拉斯开兹的“宫娥”那里,标题的陈述与画面中要素的错位、画面中人物关系的奇异化,绘画本身对注视目光的表现的表现,主人公的消失,不也正是对抗“再现-权力”的一套反装置吗? 福柯在爱德华•马奈(Édouard Manet)的那几幅作品中看到的“景深的消除”、“增加外光”、以消除“没影点”的手法迫使观者在画面前移动观看、使其目光得到配置的手法,在“力量线”的结构上预示了马格利特那里悬浮的“烟斗”、“字符”对画面的渗入和观者在“双重之谜”面前的目光配置——在某种意义上说,开始自觉地在艺术中生产那种“流动的力量”,创造“真理的游戏”的力线配置的经典艺术家正是马奈及其所属的那个“潜流”:

艺术(波德莱尔、福楼拜、马奈)构成了一个场所,让潜藏的、地下的东西得以侵入,让不享有文化权利的,或至少没有表现可能的东西得以侵入。就此而言,现代艺术中有一种反柏拉图主义。如果你们看过去年冬天的马奈展,这是显而易见的:现代艺术中存在着反柏拉图主义,它曾是让马奈备受诟病声名狼藉的东西,而我认为,它虽未构成今日所有可能的艺术的特性,但却早已构成了一个意义深远的潜流,从马奈到弗朗西斯•培根,从波德莱尔到萨缪尔•贝克特或巴勒斯,我们都能看到这一潜流。反柏拉图主义:艺术作为让基底侵入的场所,剥光生存,让它赤裸。——福柯1984年2月29日在法兰西学院的授课

本文转自 “上河卓远文化”微信公号

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzM0NTEwOA==&mid=209389017&idx=1&sn=977fdf07cc47217ff0ea0d4ac9bfadf6&scene=5&srcid=B6Rbk9DQtwzatC2JXL3C#rd